近日,山東威海一位小米YU7車主通過社交平臺發布視頻,稱其停放的車輛在無人狀態下自行啟動并移動。事件迅速引發公眾對智能汽車安全性的質疑。小米汽車官方在接到反饋后,立即成立專項技術團隊展開調查,并于10月3日晚公布調查結果:經數據溯源分析,確認事件系車主iPhone 15 Pro Max手機在藍牙信號覆蓋范圍內,意外觸發遠程遙控泊車功能(RPA)所致。官方同時就早期客服溝通中出現的設備型號信息混淆問題向用戶致歉。

這起看似偶然的"烏龍事件",實則折射出智能汽車行業面臨的深層挑戰。回顧2025年3月,小米汽車曾因高速路段智能駕駛系統表現引發公眾對輔助駕駛可靠性的討論。從碰撞后的應急逃生機制到人機接管邏輯,從傳感器響應速度到算法決策邊界,這些技術細節的可靠性直接決定著消費者對智能汽車的信任程度。

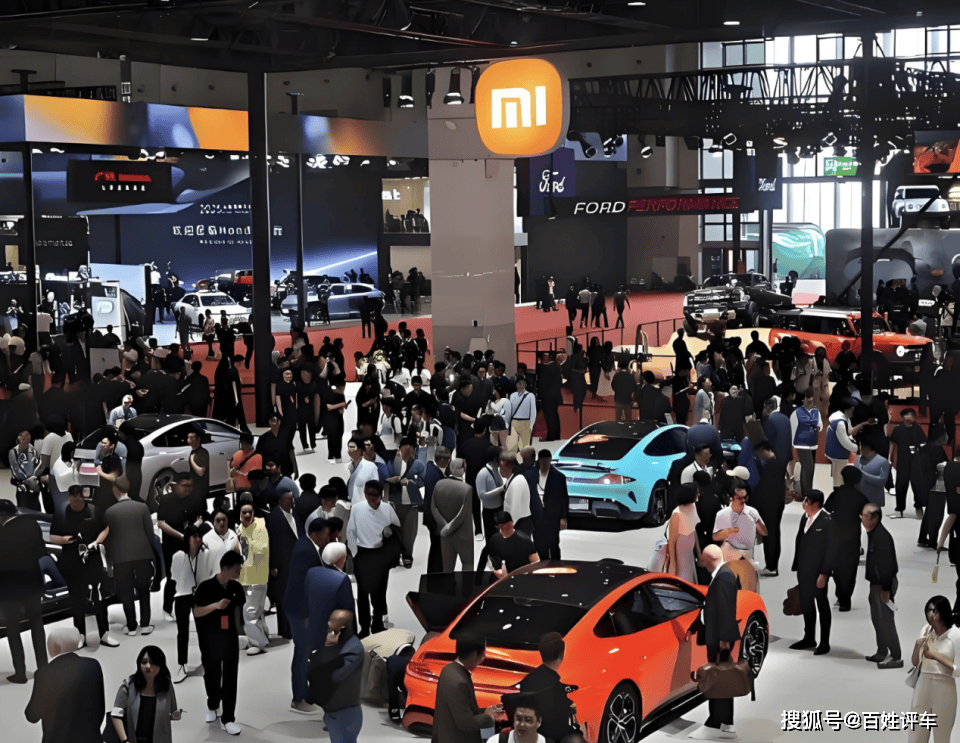

作為行業新入局者,小米汽車正經歷著從"流量紅利期"向"品質考驗期"的關鍵轉型。數據顯示,2025年9月小米汽車單月銷量突破4萬輛,前9個月累計交付量達26.3萬輛。隨著市場保有量激增,用戶群體呈現多元化特征,使用場景的復雜性遠超實驗室環境。這種變化導致兩個顯著結果:其一,任何技術瑕疵都會在社交媒體形成指數級傳播效應;其二,公眾開始以成熟車企的標準來審視小米,在質量穩定性、售后服務網絡等維度提出更高要求。

用戶預期管理成為另一大考驗。小米擅長通過參數化營銷建立產品認知,但當實驗室數據與實際路況產生偏差時,容易引發信任危機。這種落差在2025年3月的高速事故中體現得尤為明顯:事故后首周,小米SU7周銷量從0.71萬輛驟降至0.46萬輛,標準版車型在四周內累計銷量下滑近三成。事件導致雷軍暫停社交媒體互動長達月余,其本人形容這是"創辦小米以來最艱難的時刻"。

智能汽車的技術演進正在經歷范式轉變。與傳統燃油車不同,現代智能汽車是硬件、軟件、網絡、數據的深度融合體。以電子架構為例,從分布式ECU向域集中式演進過程中,單車型ECU數量可達上百個,通過CAN、FlexRay等多種總線協議互聯,形成復雜的分布式計算網絡。軟件層面,先進車型的代碼量已突破2億行,對代碼質量、系統實時性、OTA升級安全性提出前所未有的挑戰。

安全冗余設計成為技術攻關重點。主流車企普遍采用多傳感器融合方案,通過激光雷達、攝像頭、毫米波雷達的交叉驗證,確保單個傳感器失效時系統仍能維持基本安全功能。在測試環節,海量場景仿真與實路測試相結合,通過構建極端天氣、復雜路況等邊緣場景,持續優化系統邊界條件。某頭部車企的測試數據顯示,其智能駕駛系統需經歷超過5000萬公里的虛擬測試和200萬公里的實車驗證才能推向市場。

消費者教育同樣不容忽視。當前市場主流的L2級輔助駕駛系統,本質是"人機共駕"模式。在雨雪天氣、施工路段等復雜場景中,傳感器可能因遮擋或干擾出現誤判。數據顯示,2025年上半年發生的智能駕駛事故中,72%與用戶過度依賴輔助系統有關。專家建議,車主應嚴格遵守"雙手不離方向盤、視線不離行駛路"的基本原則,定期研讀用車手冊,充分理解系統警告信號的含義。

回到小米YU7事件,企業快速響應與技術溯源的能力值得肯定。通過調取車輛日志與手機藍牙交互記錄,技術團隊在24小時內還原了事件全貌,這種透明化的處理方式有效緩解了公眾疑慮。但行業共識是,智能汽車的可靠性驗證需要更嚴苛的標準——不同于消費電子產品,汽車故障可能直接導致人身傷害。如何平衡技術創新與安全底線,將是整個行業需要長期探索的命題。