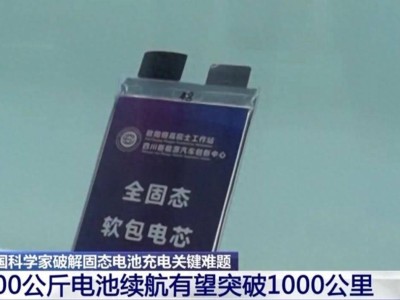

近日,固態電池領域迎來重大技術突破。中國科學院物理研究所黃學杰團隊聯合多家科研機構,成功研發出鋰離子調控技術,有效攻克了全固態電池中電解質與鋰電極界面接觸不良的關鍵難題。該成果已發表于國際權威學術期刊《自然》,被業界視為推動固態電池量產化的重要里程碑。

傳統液態電池的結構可類比為夾心三明治:正負極如同兩片面包,液態電解質則像流動的果醬,能充分浸潤電極表面,確保能量順暢傳遞。然而,固態電池需用干奶酪般的固態電解質替代液態層,雖能提升安全性(避免液態泄漏風險)并延長續航里程,卻面臨硬質材料間難以緊密貼合的挑戰——微米級的縫隙會導致能量傳輸受阻,引發充電困難或短路問題。

此前,科學家試圖通過外部加壓(如“老虎鉗”式機械擠壓)強制貼合,但此法不僅增加電池體積,還限制了規模化應用。新技術的突破點在于引入碘離子作為“智能粘合劑”:這些離子能主動遷移至電極與電解質界面,形成動態導電層,自動填補微觀空隙。實驗顯示,該技術可使界面接觸面積提升90%以上,顯著降低內阻,同時無需依賴笨重的外部加壓裝置。

這項技術被形象地稱為“電極-電解質自動粘合膠水”,其意義在于突破了固態電池量產的核心障礙。業內人士指出,該成果可能加速固態電池商業化進程,原計劃2026年裝車、2028年量產的時間表或大幅提前。多家車企已表達合作意向,試圖搶占新一代動力電池技術制高點。

專家分析,固態電池的普及將重塑能源存儲格局。其能量密度較液態電池提升30%以上,且徹底消除熱失控風險,有望率先應用于高端電動汽車、儲能電站及消費電子領域。隨著技術迭代,成本下降后或全面替代傳統電池,推動新能源產業進入新階段。