近日,小米汽車在內部進行了重大組織架構調整,設立了一個全新的一級部門——架構部,負責統籌智能電動汽車下一代技術架構的規劃與布局。該部門由雷軍直接領導,成員涵蓋研發部門核心骨干及負責人,旨在通過前瞻性技術布局,為小米汽車未來產品奠定技術基調。

據知情人士透露,原整車研發負責人崔強已調任架構部,其職位由原電動力負責人王振鎖接替。這一調整不僅體現了小米對技術預研的重視,更將直接影響下一代產品的技術路線與市場定位。與傳統車企將技術規劃職能置于二級部門或項目組的做法不同,小米此次將該職能提升至一級部門,并由最高層直接推動,凸顯了其對技術創新的戰略投入。

在汽車行業,技術平臺的迭代周期通常為3-5年,且一款平臺會衍生多款車型。因此,技術定調需提前5-8年布局,以應對產品開發、驗證與量產的長周期特性。例如,2019年行業普遍采用100kW快充技術時,車企便需思考2025年是否要突破至800kW超快充,或轉向能量密度更高的固態電池。這種預研工作需要平衡戰略眼光、技術可行性及供應鏈成本,是車企競爭的關鍵。

當前,智能電動汽車領域技術繁榮但充滿不確定性。在電動化層面,小米、比亞迪等企業正競逐高性能電機技術,同時需平衡成本與收益;電池技術方面,超充與固態電池路線并行,前者提升體驗但影響壽命,后者前景廣闊但落地時間未知。機械領域則向線控轉向、線控制動及主動懸架演進,例如蔚來ET9已搭載相關技術,但高成本與用戶體驗優化仍是挑戰。

智能化方面,AI大模型與L2級輔助駕駛普及率快速提升,行業正沖刺L3級自動駕駛,但商業化路徑與用戶付費意愿仍不清晰。小米將技術架構思考提升至一級部門,正是為了在技術競爭中理清方向,尋找新的增長點。此前,小米通過自研高性能電機,助力SU7實現零百加速2.78秒,SU7 Ultra更在紐北賽道突破保時捷Taycan的圈速紀錄,這些成果為其樹立了技術標桿形象。

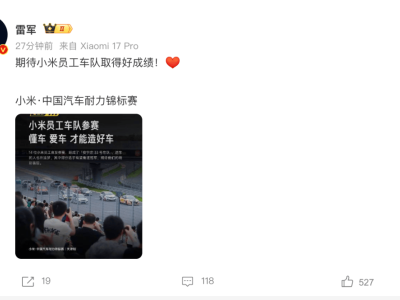

數據顯示,小米SU7累計銷量已突破25.8萬輛,YU7上市三個月交付超4萬輛,SU7 Ultra鎖單量超2.3萬輛。隨著銷量增長,其汽車業務有望于今年實現單季度盈利。技術領先帶來的市場優勢,進一步堅定了小米對前沿技術投入的決心。

此次架構調整,小米旨在通過資深骨干的行業洞察與內部經驗,強化對技術趨勢的戰略預判能力。當前,汽車行業競爭加劇,車企面臨在更短周期內推出低成本、高競爭力產品的壓力。許多企業選擇通過增加屏幕、升級座椅等配置疊加策略,并協同供應鏈壓縮成本以尋求短期市場效果,但這導致產品同質化嚴重。

一旦特定配置在市場中普及,產品差異將減弱,消費者決策可能再次轉向價格優先,企業將面臨更嚴峻的增長與利潤挑戰。在此背景下,理想汽車已率先轉型,宣布成為人工智能企業,并推出MindGPT、VLA司機大模型等核心技術,試圖在AI領域突破。

如今,雷軍親自帶隊推動預研工作,小米在構建自身競爭力的同時,也為行業提供了應對技術快速迭代的另一種范式。不過,這輪調整的成效尚需時間驗證,其成功不僅取決于小米的認知與投入,更在于能否將前沿技術探索快速轉化為有效產品力。