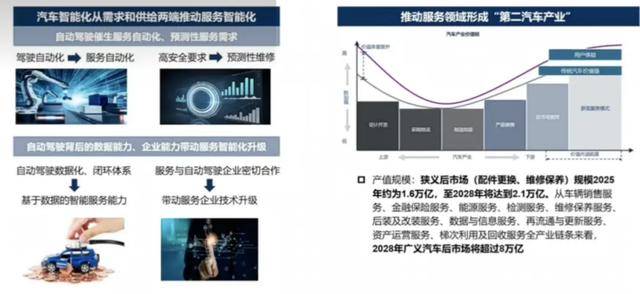

在首屆自動駕駛出行生態論壇上,行業專家達成共識:2025年至2027年將成為自動駕駛技術規模化商用的關鍵窗口期。隨著L3級自動駕駛技術加速落地,一個融合汽車制造、數字技術與智能服務的新型產業生態正在快速成型。車百會理事長張永偉預測,到2028年,汽車服務業將突破8萬億元規模,形成與整車制造并駕齊驅的"第二汽車產業",其核心驅動力正是智能化服務生態的爆發式增長。

這場變革正從停車場景率先突破。科拓股份總裁孫龍喜指出,封閉可控的停車場環境為自動駕駛提供了理想試驗場。通過重構空間布局,設置落客區、等候區等功能模塊,配合車機端自動繳費系統,可實現30%以上的車位利用率提升。更值得關注的是,其管理的全國4000余個停車場網絡已具備城市級調度能力,例如引導醫院就診車輛自動停入周邊小區空閑車位。這種"車的視角"重構,正在將傳統停車場轉化為智能交通樞紐。

充電生態的升級同樣引發行業關注。萬幫數字能源CEO李宏慶強調,自動駕駛車輛需要"無感充電"能力支撐連續運營。其提出的"車-樁-網-云"協同方案,通過底盤傳導充電和側方機械臂兩大技術路線,實現從自動泊入到無感結算的全流程自動化。在北京寶馬充電站等場景的落地測試顯示,該系統可兼容60余款車型,機械臂對接耗時僅40秒,較傳統充電效率提升3倍以上。這種技術演進正在推動充電體驗從"即插即充"向"即泊即充"跨越。

汽車后市場服務模式正經歷顛覆性重構。途虎養車聯合創始人胡曉東透露,與華為合作的"無感養車"項目已進入實測階段:車主通過APP下單后,車輛可自主完成導航、進店、服務、結算全流程。這種模式將傳統洗車50-70分鐘的耗時壓縮至20分鐘以內,其中60%的等待時間被徹底消除。更深遠的影響在于,服務重心正從被動維修轉向主動預警,通過車載系統實時監測車輛狀態,實現個性化養護方案推送。

保險業的變革更具范式突破意義。中國人保個人非車險部副總經理倪宏指出,自動駕駛將重構風險評估體系,保險責任主體從駕駛員擴展至車企、算法供應商等多元主體。基于全生命周期數據的動態定價模型,正在取代傳統基于駕駛行為的評估方式。人保已推出覆蓋輔助泊車、代步車服務等五大場景的創新險種,未來將形成"駕駛員+車企+供應商"的多元責任體系,定價依據也將升級為實時駕駛數據與系統性能指標。

在這場生態重構中,跨產業協同創新成為關鍵。引望智能駕駛推出的"乾崑"開放平臺,通過整合充電、停車、保險等標準化服務模塊,為生態伙伴提供技術賦能。閃送副總裁杜尚骉展示的"有人化服務"方案,則通過300萬騎手網絡解決了全自動充電的"最后一米"難題,實現1分鐘響應、10分鐘上門的服務標準。這種"技術+人力"的混合模式,為完全無人化過渡階段提供了創新解決方案。

《自動駕駛出行生態2025》白皮書系統梳理了技術落地的多維度價值:在停車領域可提升30%空間利用率,充電環節實現電網負荷"削峰填谷",后市場服務降低60%等待時間,保險業減少94%交通事故風險。這些數據背后,是汽車從交通工具向"智能移動空間"的屬性蛻變——當車輛具備自主決策能力,其承載的不僅是人員貨物,更是能源、信息、商業服務的綜合載體。