當(dāng)眾多車企陷入營銷內(nèi)卷的泥潭時,特斯拉與長城汽車卻以截然不同的姿態(tài)成為行業(yè)焦點。這兩家看似風(fēng)格迥異的企業(yè),在過度營銷盛行的當(dāng)下,不約而同選擇了“技術(shù)驅(qū)動、口碑為王”的發(fā)展路徑,這種戰(zhàn)略定力不僅讓它們在激烈競爭中站穩(wěn)腳跟,更成為車圈少有的“清流”。

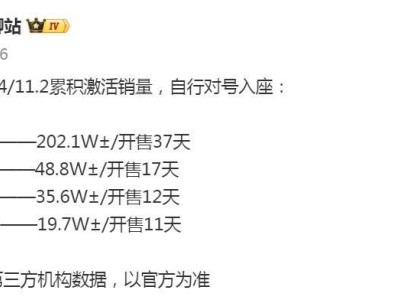

特斯拉的“反營銷”哲學(xué)堪稱極致。自2021年解散全球公關(guān)團隊后,這家企業(yè)徹底摒棄了傳統(tǒng)營銷模式。特斯拉法務(wù)部微博開通四年多未發(fā)布任何內(nèi)容,卻以“獨立思考,明辨是非”的簽名彰顯態(tài)度。面對2021年剎車失靈事件引發(fā)的輿論風(fēng)暴,特斯拉未采取大規(guī)模法律行動,而是通過產(chǎn)品實力回應(yīng)質(zhì)疑。副總裁陶琳“不付費買正面報道”的宣言,與馬斯克“公關(guān)無用”的理念一脈相承。這種策略在銷量數(shù)據(jù)上得到驗證:2024年全球銷量雖微降1.1%,但2025年前三季度交付量同比增長74%,Model Y更奪得9月SUV銷冠。

特斯拉的技術(shù)優(yōu)勢是其底氣所在。從電池管理系統(tǒng)到一體化壓鑄工藝,從自動駕駛技術(shù)到超充網(wǎng)絡(luò)布局,這家企業(yè)始終將資源傾斜至研發(fā)領(lǐng)域。2024年研發(fā)投入達45.4億美元,2025年前三季度再增41.79%。這種技術(shù)導(dǎo)向的商業(yè)模式,通過用戶直連模式實現(xiàn)高效轉(zhuǎn)化——直營體系消除價格貓膩,快速交付提升用戶體驗,用戶自發(fā)分享形成口碑傳播。當(dāng)競品因交付周期過長流失客戶時,特斯拉卻憑借透明定價和穩(wěn)定供應(yīng)贏得市場。

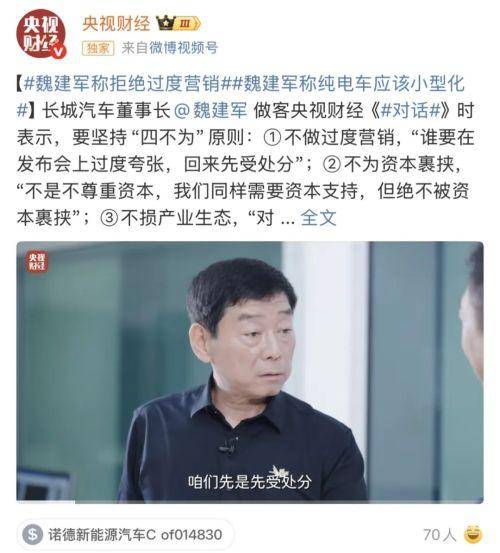

長城汽車的轉(zhuǎn)型則更具傳統(tǒng)車企的變革色彩。創(chuàng)始人魏建軍從直播帶貨的嘗試中迅速抽身,2025年明確提出“不做過度營銷”原則,停止個人直播及短視頻欄目,轉(zhuǎn)而通過深度專訪傳遞企業(yè)價值觀。這種轉(zhuǎn)變背后,是魏建軍對行業(yè)亂象的深刻洞察——他曾公開批評技術(shù)造假、補貼依賴等行為,甚至因預(yù)警恒大風(fēng)險、質(zhì)疑隱藏式門把手設(shè)計引發(fā)爭議,但時間最終證明其前瞻性。長城汽車將資源投入環(huán)境風(fēng)洞實驗室、碰撞測試中心等硬核研發(fā),2024年研發(fā)投入92.84億元,同比增長15.27%。

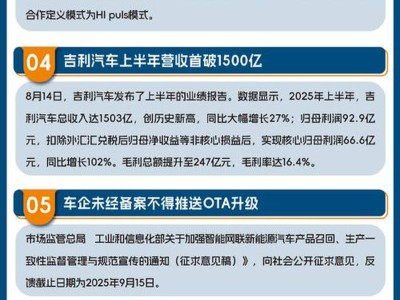

數(shù)據(jù)印證著戰(zhàn)略調(diào)整的成效。2024年長城汽車新能源車型銷量同比增長22.82%,海外市場增長43.39%,20萬元以上車型銷量提升37.13%。這種增長并非依賴營銷炒作,而是源于技術(shù)積累與質(zhì)量管控。魏建軍20年賽車駕齡帶來的產(chǎn)品測試經(jīng)驗,確保了長城汽車在海外市場的品質(zhì)口碑。當(dāng)行業(yè)熱衷炒作固態(tài)電池、L4自動駕駛等遠期概念時,長城汽車選擇聚焦當(dāng)下技術(shù)突破,這種務(wù)實作風(fēng)與特斯拉形成跨時空呼應(yīng)。

兩家企業(yè)的共性遠超表象。在戰(zhàn)略層面,它們都拒絕被資本裹挾,不參與價格戰(zhàn)與配置軍備競賽;在執(zhí)行層面,均將用戶需求置于營銷話術(shù)之上,通過核心技術(shù)解決真實痛點;在價值觀層面,都恪守產(chǎn)業(yè)底線,反對透支行業(yè)未來的短視行為。特斯拉以電動化技術(shù)重塑出行體驗,長城汽車通過多元化能源戰(zhàn)略覆蓋全場景需求,看似不同的技術(shù)路線,實則都遵循著“產(chǎn)品力決定市場地位”的樸素邏輯。

這種戰(zhàn)略定力在浮躁的市場環(huán)境中顯得尤為珍貴。當(dāng)部分車企沉迷于流量游戲時,特斯拉與長城汽車用行動證明:真正的品牌價值不在于社交媒體的熱度,而在于能否持續(xù)提供超越預(yù)期的產(chǎn)品體驗。它們的成功,為行業(yè)提供了另一種發(fā)展范式——在技術(shù)迭代加速的時代,堅守制造本質(zhì)或許才是穿越周期的密鑰。