近日,一位消費(fèi)者在拼多多平臺遭遇了食品安全問題,購買的辣條竟在收貨時已過期兩天,而平臺客服的處理方式更引發(fā)了對法律執(zhí)行與平臺責(zé)任的質(zhì)疑。

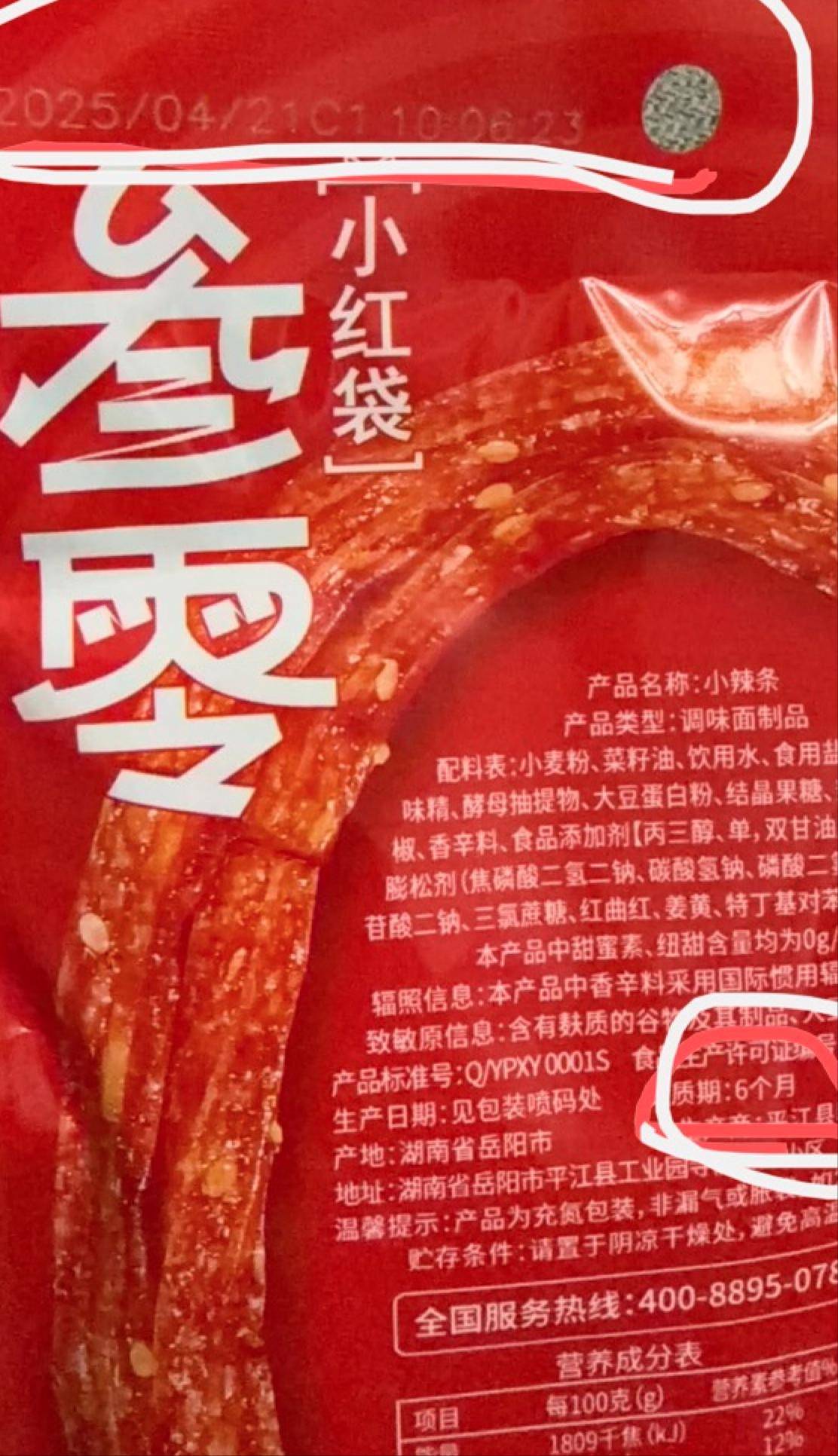

據(jù)消費(fèi)者描述,2025年10月21日,他在拼多多某店鋪下單了一款名為“君仔精選捕味叁零辣條”的商品。商品標(biāo)注的生產(chǎn)日期為2025年4月21日,保質(zhì)期6個月,按此計算,10月21日當(dāng)天正是保質(zhì)期的最后一天。然而,當(dāng)消費(fèi)者于10月23日收到貨物時,發(fā)現(xiàn)辣條已過期兩天。

發(fā)現(xiàn)問題后,消費(fèi)者立即聯(lián)系拼多多客服,提供了訂單截圖、商品照片等清晰證據(jù),要求平臺依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》第一百四十八條的規(guī)定,履行“退一賠十,最低1000元”的法定賠償責(zé)任。然而,客服的回應(yīng)卻令人失望。從最初的“補(bǔ)償50元用戶體驗(yàn)金”,到最終的“僅支持退貨退款”,平臺始終回避法律明確規(guī)定的賠償義務(wù)。

這一處理結(jié)果引發(fā)了消費(fèi)者的強(qiáng)烈不滿。他指出,這并非簡單的十幾元商品糾紛,而是關(guān)乎平臺是否尊重法律、是否履行監(jiān)管責(zé)任的核心問題。作為連接消費(fèi)者與商家的第一責(zé)任方,拼多多在面對食品安全違法行為時,究竟是選擇維護(hù)消費(fèi)者權(quán)益,還是以“用戶體驗(yàn)”為借口縱容商家?

《食品安全法》設(shè)立懲罰性賠償條款,旨在通過提高違法成本震懾不法行為。然而,拼多多客服“退貨退款”的解決方案,不僅未能體現(xiàn)法律的威懾力,反而傳遞出“違法成本極低”的錯誤信號。這種處理方式,無疑是對法律底線的挑戰(zhàn)。

目前,該消費(fèi)者已通過全國12315平臺向上海市長寧區(qū)市場監(jiān)督管理局正式投訴此事。他表示,投訴不僅是為了維護(hù)自身權(quán)益,更是希望引發(fā)對平臺責(zé)任缺失問題的深入追問。食品安全無小事,平臺方不應(yīng)成為法外之地。

此事再次將電商平臺責(zé)任推上風(fēng)口浪尖。作為國內(nèi)大型電商平臺,拼多多在面對食品安全問題時,究竟應(yīng)如何平衡商家利益與消費(fèi)者權(quán)益?如何真正履行監(jiān)管責(zé)任,而非僅以“冷處理”應(yīng)對公眾質(zhì)疑?這些問題,值得平臺方深思。