在智能汽車領域,一場圍繞技術人才與商業模式的博弈正悄然展開。吉利控股集團旗下千里科技公司,因密集引入華為系高管而成為行業焦點。這家成立不久的科技企業,正通過吸納原華為智能汽車業務核心成員,試圖在自動駕駛賽道實現彎道超車。

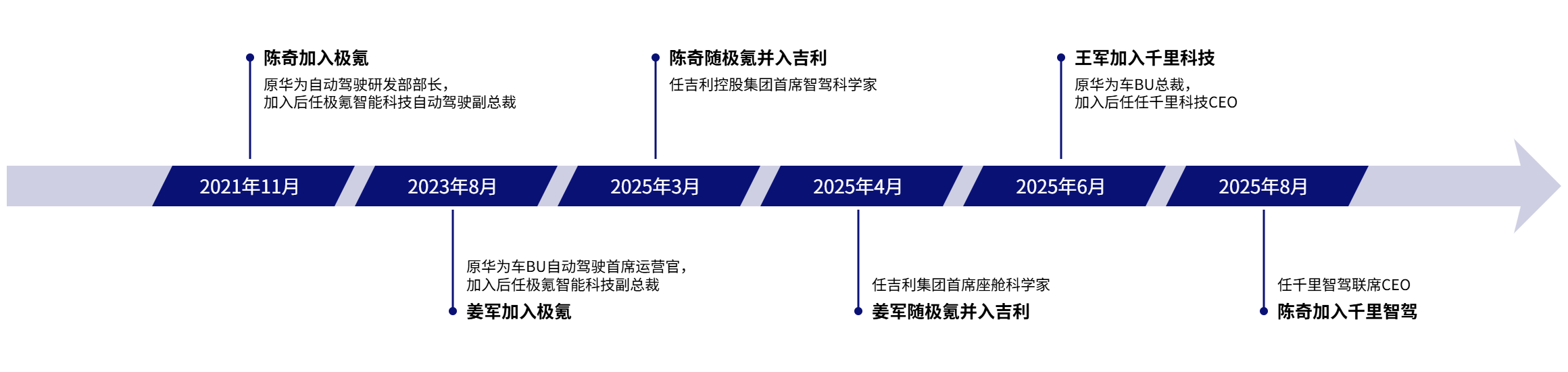

原華為自動駕駛研發部部長陳奇的加盟最具標志性。這位主導華為第一代自動駕駛系統全棧研發的技術專家,2021年轉投極氪汽車擔任自動駕駛副總裁,負責搭建智駕自研體系。隨著極氪并入吉利控股集團,陳奇的身份再次升級——今年8月出任千里智駕聯席CEO,直接掌舵智能駕駛核心技術研發。

另一位重量級人物姜軍同樣來自華為車BU。這位曾分管高精地圖與自動駕駛云業務的首席運營官,2023年加入極氪后主導智能座艙開發,如今已成為千里科技智能座艙業務的總負責人。兩位技術領袖的加入,使得千里科技在感知算法、高精地圖、云服務等關鍵領域獲得完整技術鏈條。

這種人才戰略帶來的改變立竿見影。千里科技提出的"一橫一縱"產業整合戰略,與華為的智駕解決方案形成強烈呼應。橫向整合感知、規控、執行模塊為大模型驅動的全棧方案,縱向將傳感器、控制器等產品集成為系統,這種技術路線圖幾乎復刻了華為的研發路徑。更值得注意的是,千里科技在智駕、智艙、人機交互等業務布局上,均呈現出與華為相似的架構設計。

公司高層對此并不避諱。在品牌發布會上,千里科技負責人印奇雖強調"基因與戰略存在差異",但內部人士透露,公司確實在借鑒華為的成功經驗。這種"摸著華為過河"的策略具有現實考量:作為行業后發者,千里科技可避免重復試錯,直接沿用已被驗證的技術框架。

吉利集團提供的資源支持成為重要底氣。其星睿智算中心以23.5EFLOPS算力位居國內車企首位,雖與華為的45EFLOPS存在差距,但仍能滿足智駕大模型訓練需求。產業鏈層面,芯擎科技、億咖通等關聯企業提供的芯片與傳感器資源,構建起類似華為的垂直整合能力。更關鍵的是落地場景——吉利旗下20余個乘用車品牌每年超百萬輛的新能源車銷量,為千里科技提供了天然的測試場與數據源。

這種資源優勢在L2與L4級自動駕駛領域體現尤為明顯。吉利宣布未來所有車型將采用千里科技的智駕方案,曹操出行則成為Robotaxi的商業化載體。大規模落地帶來的數據反哺,既能提升模型精度,又可分攤研發成本。2024年吉利控股全球新能源銷量達148.8萬輛,這種規模效應正是智駕企業最渴望的競爭優勢。

作為技術掌舵者,印奇的AI背景為千里科技注入特殊基因。這位清華姚班畢業、哥倫比亞大學計算機博士出身的創業者,2011年創立的曠視科技已成為"AI四小龍"之一。在品牌發布會上,他提出的"千里計劃"包含統一AI大腦、操作系統與超級智能助手三大模塊,試圖構建跨終端的通用AI模型。這種技術野心超越了傳統車企的智駕研發范疇。

按照規劃,千里科技將在年內發布L3級智駕方案,2025年推出Robotaxi的L4級解決方案,智能座艙產品則進入量產階段。但現實挑戰同樣嚴峻:目前L3及以上產品仍停留在概念階段,而競爭對手已實現部分功能落地。吉利過往在億咖通等項目上的折戟,也提醒著千里科技需要平衡技術理想與商業現實。

值得注意的是,千里科技的野心不止于服務吉利體系。管理層明確表示將效仿華為引望模式,向全行業提供智駕解決方案。這種定位與吉利此前拆分浩思動力成立第三方動力供應商的策略如出一轍。若能成功,千里科技將成為繼華為之后,第二個具備整車級智駕系統輸出能力的科技企業。

但通往這個目標的道路充滿變數。行業觀察者指出,智能駕駛已進入規模化競爭階段,后發者既要保證技術迭代速度,又要建立差異化優勢。千里科技當前的技術路線與華為高度重合,如何在效仿中形成自身特色,將是決定其能否真正"始于足下,行至千里"的關鍵。