在新能源汽車市場的激烈角逐中,特斯拉Model 3與小米SU7的較量正成為行業(yè)焦點。作為全球電動車市場的標桿車型,特斯拉通過2025款Model 3的升級迭代,試圖鞏固其技術領先地位;而作為新銳勢力的小米SU7,則憑借本土化創(chuàng)新與生態(tài)整合能力,向傳統(tǒng)巨頭發(fā)起有力挑戰(zhàn)。這場競爭已超越單純的產(chǎn)品參數(shù)比拼,演變?yōu)榧夹g路線、用戶體驗與生態(tài)價值的全面對抗。

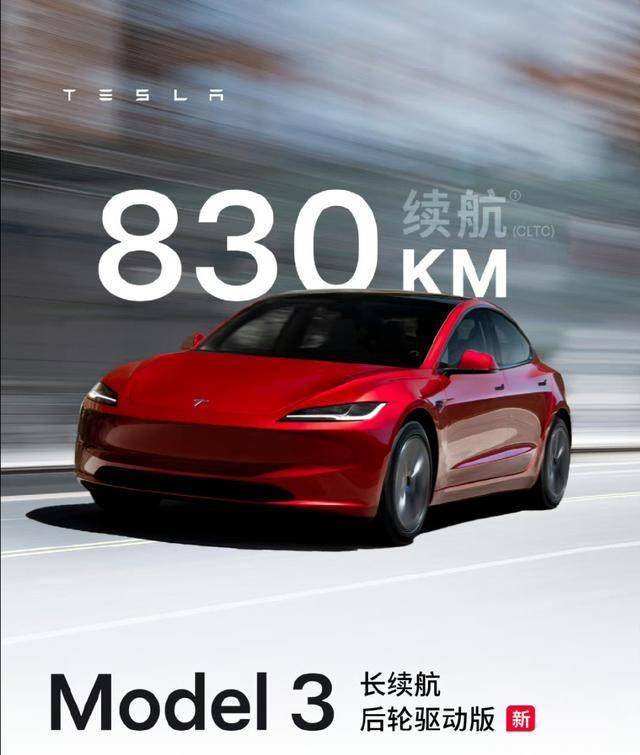

三電系統(tǒng)的能效之爭成為首輪較量焦點。2025款Model 3長續(xù)航后驅(qū)版以78.4kWh電池包實現(xiàn)830公里CLTC續(xù)航,百公里電耗僅9.4度,展現(xiàn)出特斯拉在電池管理技術上的深厚積淀。相比之下,小米SU7 Pro版雖同樣達到830公里續(xù)航,卻需配備94.3kWh更大容量電池。不過,小米SU7 Max版通過800V高壓平臺實現(xiàn)10分鐘補能300公里的充電效率,在補能速度上形成差異化優(yōu)勢。這種技術路徑的分野,折射出國際品牌與本土企業(yè)在產(chǎn)品定義上的不同側重。

智能駕駛領域的技術路線分化更為明顯。特斯拉堅持純視覺方案,2025款新增前保險杠攝像頭擴大感知范圍,但其FSD完全自動駕駛功能在國內(nèi)仍受限制,當前主要提供基礎自動輔助駕駛。小米SU7則采用激光雷達+11攝像頭+多毫米波雷達的融合感知系統(tǒng),其城市導航輔助駕駛在復雜路況避障、施工路段識別等本土化場景中表現(xiàn)突出。這種技術選擇差異,本質(zhì)上是對不同市場需求的回應——特斯拉延續(xù)全球統(tǒng)一技術標準,小米則深度適配中國路況特征。

智能座艙的體驗差異構成第三維競爭。特斯拉延續(xù)極簡設計哲學,單塊中控屏集成所有功能,強調(diào)駕駛純粹性。小米SU7則打造16.1英寸3K中控屏+56英寸HUD+7.1英寸翻轉儀表的交互矩陣,通過澎湃OS實現(xiàn)車機與小米生態(tài)設備的無縫連接。這種生態(tài)整合能力不僅延伸了汽車的使用場景,更重新定義了智能汽車的邊界——從交通工具進化為移動智能終端。對于習慣小米生態(tài)的用戶而言,這種車家互聯(lián)體驗具有獨特吸引力。

空間與定價策略形成錯位競爭。定位B級車的Model 3憑借4720mm車長與2875mm軸距提供實用空間,而C級車定位的小米SU7以4997mm車長與3000mm軸距在后排空間上占據(jù)優(yōu)勢。價格體系方面,Model 3后驅(qū)版起售23.55萬元,長續(xù)航版25.95萬元;小米SU7則形成21.59萬-29.99萬元的梯度布局。在相近價位段,如Model 3長續(xù)航后驅(qū)版與小米SU7 Pro版,兩者雖續(xù)航相同但技術路線迥異,為消費者提供了差異化選擇。

這場競爭本質(zhì)上是兩種價值體系的對話。特斯拉代表經(jīng)過市場驗證的成熟技術體系,在能效管理、超充網(wǎng)絡覆蓋和品牌國際認可度上具有優(yōu)勢,適合追求技術穩(wěn)健性與全球服務標準的用戶。小米SU7則以生態(tài)整合能力、本土化創(chuàng)新和配置顛覆性為特點,吸引科技嘗鮮者與生態(tài)依賴型消費者。兩種路徑的并存,既推動了行業(yè)技術進步,也為消費者創(chuàng)造了更多元的選擇空間。在這場沒有終點的競爭中,真正的贏家或許是獲得更多優(yōu)質(zhì)選項的中國電動車市場。