當(dāng)雷軍站在國家會議中心的聚光燈下,以“改變”為主題展開第六次年度演講時,外界看到的不僅是小米17系列手機(jī)、玄戒O1芯片與小米汽車的集體亮相,更是一個科技企業(yè)如何突破行業(yè)邊界、重構(gòu)競爭規(guī)則的鮮活樣本。在智能手機(jī)、芯片設(shè)計與電動汽車三大高門檻領(lǐng)域同時占據(jù)頭部地位,小米的實踐正在改寫傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)認(rèn)知。

這場跨越三個賽道的突圍戰(zhàn),始于對技術(shù)制高點(diǎn)的精準(zhǔn)卡位。當(dāng)多數(shù)國產(chǎn)手機(jī)廠商仍依賴第三方芯片時,小米用五年時間完成從澎湃S1到3nm制程玄戒O1的跨越,成為全球第四家具備自主設(shè)計能力的企業(yè)。這顆被雷軍稱為“心臟級”的芯片,不僅讓產(chǎn)品迭代節(jié)奏完全自主可控,更將小米推入與蘋果、三星、華為同臺競技的技術(shù)梯隊。在手機(jī)行業(yè)創(chuàng)新趨緩的背景下,小米17系列以“妙享背屏”設(shè)計打破交互慣性——這塊集成在相機(jī)模組旁的副屏,既可顯示時間、控制音樂,又能作為后置攝像頭自拍取景器,在功耗、重量與功能間找到微妙平衡。

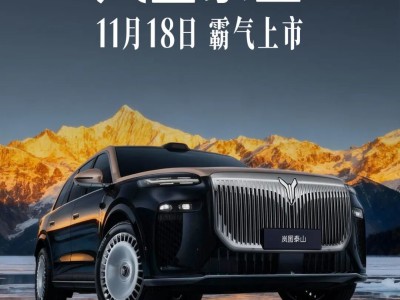

汽車領(lǐng)域的突破更具顛覆性。從消費(fèi)電子跨界到汽車制造,小米用三年時間完成工廠建設(shè)、供應(yīng)鏈重構(gòu)與技術(shù)儲備。當(dāng)SU7 Ultra在紐北賽道超越保時捷成為最快量產(chǎn)電動車時,市場開始重新審視這個“后來者”的實力。數(shù)據(jù)顯示,SU7連續(xù)九個月銷量壓制特斯拉Model 3,YU7開售18小時鎖定24萬臺訂單,相當(dāng)于Model Y中國區(qū)半年銷量。更值得關(guān)注的是,小米在50萬元以上豪華車市場斬獲轎車與純電車型雙料冠軍,直接沖擊BBA與特斯拉的固有領(lǐng)地。

這種多線突破的背后,是小米對行業(yè)拐點(diǎn)的敏銳捕捉。2020年啟動手機(jī)高端化時,恰逢5G換機(jī)潮與華為受限帶來的市場空檔;2025年推出玄戒O1芯片,則趕上臺積電3nm工藝成熟與自主可控需求激增的時間窗口;2021年宣布造車計劃,更是精準(zhǔn)卡位燃油車向電動車轉(zhuǎn)型、智能化尚未形成壁壘的關(guān)鍵期。三次重大決策的連續(xù)成功,暴露出小米對產(chǎn)業(yè)周期的深刻理解。

在資源投入層面,小米展現(xiàn)出“重注式”打法。過去五年累計研發(fā)投入超1020億元,未來五年計劃再投2000億元。這種投入不是盲目擴(kuò)張,而是聚焦核心領(lǐng)域建立技術(shù)壁壘:芯片團(tuán)隊擴(kuò)充至2500人,汽車工廠引入700個機(jī)器人實現(xiàn)91%綜合自動化率,手機(jī)影像系統(tǒng)與徠卡合作采用一英寸大底傳感器。正如雷軍所言:“要直接對標(biāo)行業(yè)最高標(biāo)準(zhǔn),一步到位。”

差異化競爭策略成為破局關(guān)鍵。在手機(jī)領(lǐng)域,小米17系列支持與iPhone互聯(lián)互通,可在蘋果設(shè)備上接收通知、實現(xiàn)Mac無線副屏功能,這種開放姿態(tài)反而彰顯技術(shù)自信。芯片領(lǐng)域堅持自研路線,避開中低端同質(zhì)化競爭,在高端市場構(gòu)建技術(shù)護(hù)城河。汽車業(yè)務(wù)則將豪華車定制服務(wù)下放至30萬元價格段,紫水晶車漆工藝媲美勞斯萊斯,龍膽藍(lán)內(nèi)飾采用歐洲白蠟?zāi)撅棸澹匦露x該價位段產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。

這種跨領(lǐng)域成功絕非偶然。小米獨(dú)有的“硬件+軟件+互聯(lián)網(wǎng)”跨界基因,使其在三個戰(zhàn)場形成協(xié)同效應(yīng):手機(jī)用戶更易接受小米汽車,車主對智能家居的需求隨之增長,這種生態(tài)聯(lián)動構(gòu)建起其他企業(yè)難以復(fù)制的競爭壁壘。7.31億月活用戶不僅提供初始市場,更形成強(qiáng)大的口碑傳播網(wǎng)絡(luò)。當(dāng)傳統(tǒng)車企苦于軟件短板、互聯(lián)網(wǎng)公司困于硬件制造時,小米的跨界整合能力顯得尤為珍貴。

決策層的戰(zhàn)略定力同樣關(guān)鍵。在上市公司普遍追求短期回報的環(huán)境下,雷軍推動的“十年投入100億美元造車”計劃,展現(xiàn)出創(chuàng)始人特有的魄力。這種敢于在長周期、高風(fēng)險領(lǐng)域持續(xù)投入的決心,成為小米突破行業(yè)邊界的重要保障。

小米的實踐正在引發(fā)產(chǎn)業(yè)連鎖反應(yīng)。當(dāng)蘋果放棄十年造車計劃、特斯拉手機(jī)項目停滯不前時,這家中國企業(yè)的多線突破證明:科技競爭已從單點(diǎn)對抗升級為生態(tài)較量。用戶需要的不僅是手機(jī)或汽車,而是貫穿生活場景的完整解決方案。這種認(rèn)知轉(zhuǎn)變,正在重塑整個科技產(chǎn)業(yè)的競爭邏輯。