當科技與藝術碰撞出火花,一款來自日本的擬真機器人近日在網絡上掀起熱議。這款被網友戲稱為"機械甜心"的機器人,憑借其近乎完美的仿真度成為社交平臺焦點。有體驗者描述,當機器人微微低頭時,脖頸處的皮膚紋理自然舒展,若非瞥見耳后隱蔽的充電接口,幾乎要誤以為是真人模特在展示。

追溯日本機器人文化的源頭,動漫產業功不可沒。從《鐵臂阿童木》到《哆啦A夢》,這些經典形象早已在幾代人心中埋下科技幻想的種子。如今在大阪的科技展館里,年輕人圍聚在機器人展臺前的場景屢見不鮮,他們專注的神情與追星族圍觀偶像別無二致。這種文化積淀,為機器人研發提供了獨特的土壤。

大阪大學石黑浩教授團隊打造的ERICA機器人,正是這種文化與科技融合的典范。這位"機械佳人"不僅能流暢對話,連微笑時眼角的動態皺紋都經過精密計算。某次公開演示中,有位中年男士凝視ERICA許久后感嘆:"她笑起來比我女兒還溫暖。"這句玩笑話意外引發全場共鳴,折射出人們對人機交互的復雜期待。

當代年輕人的婚戀觀變遷,為伴侶型機器人市場開辟了新賽道。數據顯示,都市單身群體持續擴大,他們既渴望情感陪伴,又抗拒傳統關系的束縛。這種矛盾心理催生出特殊需求——如同無需照料的電子寵物,機器人既能提供情感互動,又不會帶來現實壓力。更吸引人的是,用戶現在可以像定制服裝般選擇機器人的外貌特征,未來甚至可能編程設定性格模式。

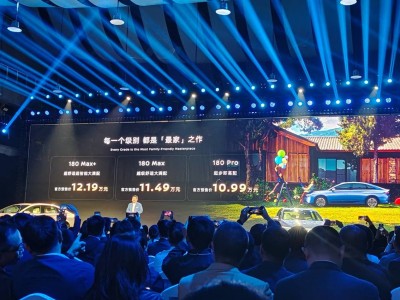

不過現實與理想仍存在差距。目前高端擬真機器人的售價堪比豪華汽車,普通消費者難以承受。在智能水平方面,這些機械伙伴尚處于"幼兒期":它們能完成基礎對話,卻難以理解人類復雜的情緒波動。某次測試中,當研究人員模擬悲傷場景時,機器人雖能識別表情,卻無法給出恰當的情感回應。

盡管如此,實驗室里的技術突破仍在持續刷新認知。從最初笨拙的機械關節,到如今流暢的肢體語言;從簡單的語音交互,到擬真的情感表達,這些進步讓人想起科幻電影中的經典場景。當金屬與程序編織出越來越逼真的"生命",人類對陪伴的定義正在被重新書寫——或許未來的某天,這些機械造物會像晨光般自然地融入日常生活,成為情感世界的新注腳。