自動駕駛領域正迎來新一輪資本與技術的雙重博弈,而一家脫胎于傳統車企的科技公司,正以獨特的轉型路徑引發市場關注。近日,背靠吉利控股與梅賽德斯-奔馳兩大汽車巨頭的千里科技,正式向港交所遞交上市申請,試圖在“A+H”雙資本市場布局中搶占先機。這家由清華姚班天才印奇執掌的企業,其前身正是曾因破產重整淡出公眾視野的“民營汽車第一股”力帆科技。

千里科技的資本版圖堪稱豪華:最大股東吉利不僅提供整車制造場景,更貢獻了公司約三分之一的營收;奔馳以13.38億元入股3%,帶來國際品牌背書與技術驗證資源;而掌舵人印奇作為曠視科技創始人,攜前華為車BU總裁王軍組成“算法+落地”的核心團隊,試圖在智能駕駛賽道實現技術變現。這種產業資本、國際品牌與技術精英的深度綁定,在傳統制造轉型案例中極為罕見。

37歲的印奇是這場轉型的關鍵推手。這位1988年出生的安徽蕪湖人,曾以中考狀元身份考入清華姚班,與唐文斌、楊沐共同創立曠視科技,開發出Face++人臉識別平臺。2015年馬云在漢諾威博覽會使用“刷臉”支付時,背后正是曠視的技術支撐。盡管曠視曾躋身“AI四小龍”,但其科創板IPO之路最終折戟。2024年,印奇通過旗下公司收購力帆科技19.91%股份,開啟第二次創業,將目光投向智能駕駛領域。

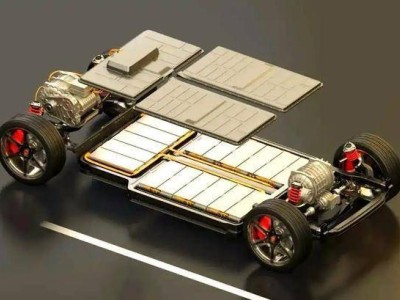

千里科技的轉型并非偶然。其前身力帆汽車曾是中國摩托車出口冠軍,2001年以184萬臺發動機銷量稱霸全球市場。2010年登陸上交所后,市值一度突破300億元。然而隨著汽車產業深度調整,力帆因技術滯后、債務高企陷入困境,2020年被迫破產重整。吉利控股通過重慶滿江紅基金入主后,這家老牌車企迎來轉機。2024年印奇接掌后,迅速整合吉利旗下極氪、研究院的2500人智駕團隊,與原邁馳智行500人合并,形成近3000人的研發力量。

資本層面的運作同樣精妙。吉利作為最大客戶與供應商的雙重身份,既提供訂單又保障供應鏈穩定;奔馳的入股則打開國際市場通道,其測試資源與品牌影響力為千里科技的技術落地提供背書。印奇的算盤清晰:通過收購造車資質,將曠視的算法能力直接綁定整車生產,規避獨立上市的技術變現難題。這種“曲線救國”的策略,在資本寒冬中顯得尤為務實。

但華麗轉型背后,千里科技仍面臨多重挑戰。財務數據顯示,2023年至2025年上半年,公司累計虧損超7億元,毛利率長期徘徊在5%左右,汽車業務甚至出現負毛利。研發投入的激增進一步吞噬現金流,2025年上半年研發費用達2.87億元,但智能駕駛、智能座艙等核心業務尚未產生收入。招股書坦言,技術解決方案的商業化仍停留在概念階段。

對吉利的過度依賴成為另一隱憂。盡管來自吉利的收入占比已從2024年的45%降至2025年上半年的33.2%,但這種“雙棲”關系既保障業務穩定,也限制獨立獲客能力。一旦合作關系生變,千里科技的可持續性將遭受嚴峻考驗。更嚴峻的是,智能駕駛賽道已擠滿比亞迪、華為等巨頭,而千里科技在智駕量產經驗上的缺失,使其技術壁壘顯得不夠堅實。

為突破困局,千里科技正加速布局。一方面通過與奔馳合作進入其供應鏈,另一方面拓展其他車企客戶。但智能駕駛方案的驗證周期長達1-2年,從“單一依賴”到“多客戶支撐”的轉型需要時間。這家重慶企業用5年時間完成從破產重整到港股IPO的逆襲,但資本市場期待的技術變現能力,仍待時間檢驗。