人形機器人賽道上,特斯拉與Figure的競爭正從實驗室走向公眾視野。2025年10月,Figure 03以一支家庭場景一鏡到底的演示視頻引爆輿論,而同期特斯拉Optimus V3僅釋放出金色外殼操作爆米花機的片段。這場“亮相戰”背后,是兩種截然不同的技術路線與市場策略的碰撞。

Figure創始人Brett Adcock選擇讓機器人“先被看見”。在X平臺發布的視頻中,Figure 03無需人工干預便完成疊枕頭、避開寵物、取筆記本等任務,指尖可感知3克壓力,手掌嵌入微型攝像頭,外層覆蓋柔性織物以防碰撞。更關鍵的是,其自研Helix系統實現了“視覺-決策-行動”的閉環,配合加州BotQ工廠年產1.2萬臺的產能與Project Go-Big數據集,構建起“真實世界記憶庫”。這種“先智能后身體”的路徑,讓Figure在公眾認知中迅速占據“未來生活樣本”的定位。

特斯拉的馬斯克則延續“系統優先”的邏輯。Optimus V3放棄動作捕捉訓練,轉向純視頻學習——通過分析人類動作數據訓練機器人模仿。為提升算力,特斯拉關閉Dojo訓練中心,整合AI5與AI6芯片架構,將資源集中于控制系統。但這種“視覺驅動”的方案面臨現實挑戰:機器人能“看”卻無法“觸”,每個失誤都需在實體機上反復調試。2025年夏季財報會上,馬斯克僅透露原型機在工程總部“24小時走動”,量產計劃從原定的2025年底推遲至2026年初。

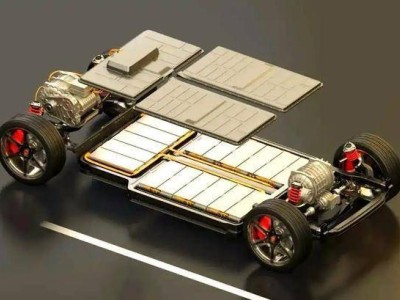

技術分歧的背后,是兩家公司資源稟賦的差異。Figure作為初創企業,沒有汽車業務或能源網絡的包袱,可全力押注人形機器人。其BotQ工廠采用流水線生產,Project Go-Big數據集通過數千臺機器人采集廚房、倉庫等場景數據,形成“智能-數據-應用”的正向循環。而特斯拉需平衡自動駕駛、能源存儲等多條戰線,Optimus項目負責人Milan Kova?的離職與供應鏈執行器短缺問題,進一步拖慢了進度。截至2025年Q3,特斯拉倉庫仍堆積大量未安裝機械手的Optimus機體。

馬斯克的謹慎源于對“失控”的警惕。在《The All-in Podcast》中,他直言機械手是“整個系統最復雜的部件”,其多自由度協調難度“介于Model X與星艦之間”。2025年6月,特斯拉起訴前員工創立的機器人公司竊取機械手技術,暴露出供應鏈與知識產權的雙重風險。這種對“控制權”的擔憂,使其更傾向于“先系統后產品”的路線——即使犧牲市場熱度,也要確保機器人可控、可制造、可復用。

Brett則選擇“用未來點燃現在”。他在采訪中強調,Figure的目標是“讓機器人進入世界”,而非停留在實驗室。這種思維體現在其快速迭代中:2024年接入OpenAI模型后,Figure 02在廚房整理臺面的視頻已具備“生活氣”;2025年Helix系統上線,BotQ工廠投產,數據集覆蓋更多場景。對初創公司而言,搶占公眾想象比完善技術更重要——當市場相信“機器人能融入生活”,資本與人才便會自然聚集。

華鑫證券研報指出,特斯拉的“多線并行”導致Optimus進度滯后,但其掌握的能源、制造、供應鏈能力是產業化關鍵。當人形機器人進入“百萬臺級”量產階段,決定勝負的將不是誰先刷屏,而是誰能讓機器人穩定工作。Figure的敘事優勢與特斯拉的系統優勢,或許會在不同階段分別主導市場——前者定義“未來應該是什么樣”,后者決定“未來如何實現”。