當廣汽、寧德時代與京東在京東11.11發(fā)布會上宣布組成“造車新聯(lián)盟”時,新能源汽車市場的傳統(tǒng)格局被瞬間打破。這三家分屬整車制造、電池供應與電商領域的巨頭,首次以“鐵三角”姿態(tài)跨界合作,推出以“線上購車像買手機一樣簡單”為核心理念的“國民好車”項目,試圖重構消費者從選車到用車的全流程體驗。

傳統(tǒng)購車模式中,消費者需在多家4S店間奔波比價、反復確認配置,甚至面臨不同門店庫存差異導致的提車周期延長。而此次合作試圖將京東的電商經(jīng)驗、廣汽的制造能力與寧德時代的電池技術深度融合,打造一個覆蓋車型選擇、套餐定制、金融方案、交付服務的全線上平臺。用戶只需在京東頁面瀏覽車型參數(shù),根據(jù)需求選擇電池續(xù)航、智能配置等套餐,完成支付后即可等待車輛送達,整個過程被形容為“從下單到收貨,與購買一部智能手機無異”。

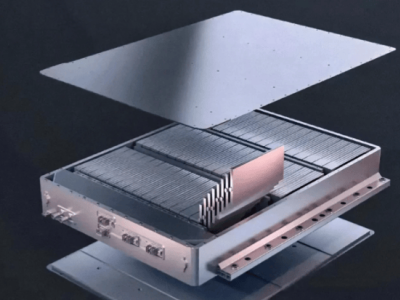

這一模式的核心優(yōu)勢在于“透明化”與“便捷性”。通過電商平臺,消費者可直觀對比不同車型的續(xù)航、價格、配置,避免線下議價的信息差;而寧德時代提供的標準化電池模塊,則可能降低車型開發(fā)成本,為價格競爭提供空間。更關鍵的是,京東的物流網(wǎng)絡與售后服務體系被納入合作框架,試圖解決新能源汽車售后響應慢、維修網(wǎng)點覆蓋不足等痛點。

然而,跨界合作的風險同樣顯著。汽車作為高價值耐用消費品,其售后服務的復雜性遠超電子產(chǎn)品。線上訂單與線下交付的銜接、電池模塊與整車系統(tǒng)的適配、不同地區(qū)維修能力的匹配,均可能成為潛在漏洞。消費者對“線上購車”的信任度仍需培養(yǎng)——如何確保配置與實物一致、如何處理退換車糾紛,這些問題尚未有明確解決方案。

盡管如此,這場合作已對行業(yè)產(chǎn)生沖擊。傳統(tǒng)車企被迫重新審視銷售模式,部分品牌開始加速布局線上渠道;而供應鏈企業(yè)則需思考如何適應更靈活的模塊化生產(chǎn)需求。對于消費者而言,最直接的期待是價格下降與服務升級。正如一位潛在購車者所言:“我們不在乎誰和誰合作,只關心能不能用更少的錢,買到更省心的車。”這場由跨界聯(lián)盟引發(fā)的行業(yè)震蕩,或許正預示著新能源汽車消費從“產(chǎn)品導向”向“體驗導向”的轉型。