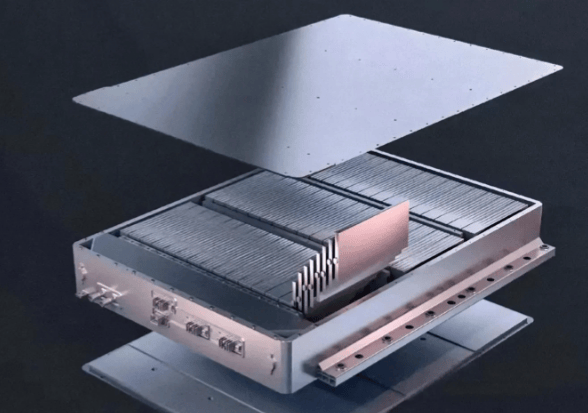

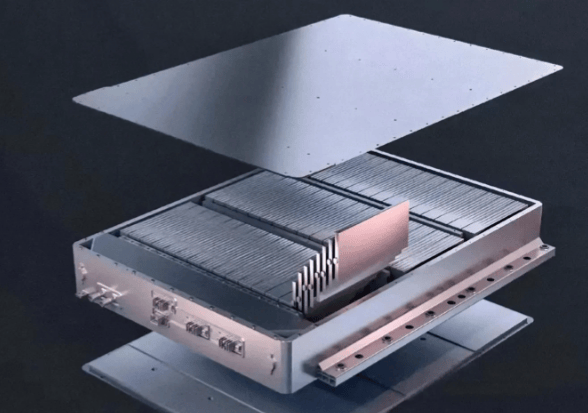

當(dāng)新能源汽車市場的競爭逐漸聚焦于續(xù)航能力時,電池技術(shù)的突破正成為企業(yè)爭奪話語權(quán)的關(guān)鍵戰(zhàn)場。近日,小米汽車科技有限公司一項(xiàng)名為"磷酸鐵鋰材料及其制備方法、鋰離子電池"的專利申請引發(fā)行業(yè)關(guān)注,這項(xiàng)技術(shù)或?qū)⒊蔀槠平怆妱悠嚴(yán)m(xù)航焦慮的重要突破口。

作為新能源汽車的核心部件,磷酸鐵鋰電池憑借其安全性高、循環(huán)壽命長、制造成本低等優(yōu)勢,已成為中高端車型的主流選擇。但能量密度較低的短板始終制約著其發(fā)展——相同電量下,電池組需要占用更大空間且重量更重,直接影響車輛的空間布局和操控性能。

小米此次公開的專利技術(shù),通過兩項(xiàng)創(chuàng)新性設(shè)計(jì)直指行業(yè)痛點(diǎn)。在材料改性方面,研發(fā)團(tuán)隊(duì)采用特定金屬元素?fù)诫s工藝,為電池內(nèi)部構(gòu)建了更高效的離子傳輸通道。這種"微觀高速公路"的搭建,顯著提升了電子和鋰離子的遷移速率,使得充電效率與放電性能得到同步優(yōu)化。

更引人注目的是其獨(dú)創(chuàng)的顆粒級配體系。通過將不同粒徑的活性物質(zhì)進(jìn)行精密組合,形成四元級配結(jié)構(gòu),在有限體積內(nèi)實(shí)現(xiàn)了活性物質(zhì)的最大化填充。這種"分子積木"式的排列方式,不僅提高了材料壓實(shí)密度,更直接提升了體積能量密度,為電池組的輕量化和小型化開辟了新路徑。

技術(shù)突破帶來的改變將是多維度的。搭載該技術(shù)的電池組有望在保持現(xiàn)有體積的前提下,將電量提升15%-20%,直接延長車輛續(xù)航里程;或在相同續(xù)航需求下,使電池組減重20%以上,為車內(nèi)空間優(yōu)化和車輛操控性提升創(chuàng)造條件。同時,材料結(jié)構(gòu)的優(yōu)化還將帶來循環(huán)壽命的顯著提升,經(jīng)測試,電池在經(jīng)歷2000次充放電循環(huán)后,容量保持率仍可維持在85%以上。

這項(xiàng)專利的布局,展現(xiàn)出小米汽車在核心技術(shù)領(lǐng)域的戰(zhàn)略定力。作為造車新勢力,小米沒有選擇簡單的技術(shù)整合路線,而是將研發(fā)觸角延伸至材料科學(xué)的基礎(chǔ)層面。這種從原子排列到系統(tǒng)集成的全鏈條創(chuàng)新,既延續(xù)了小米"技術(shù)為本"的基因,也彰顯了其突破行業(yè)瓶頸的決心。

雖然該技術(shù)尚未進(jìn)入量產(chǎn)階段,但其技術(shù)路徑的可行性已得到實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)證。行業(yè)分析師指出,若能順利實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化,這項(xiàng)專利不僅將重塑磷酸鐵鋰電池的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),更可能改變新能源汽車市場的競爭格局。當(dāng)科技企業(yè)開始用納米級的精度打磨電池材料時,電動汽車的技術(shù)進(jìn)化正在開啟新的維度。