新能源車主長期面臨的三大痛點——冬季續航銳減、充電耗時過長、電池安全隱患,或將隨著固態電池技術的突破迎來徹底改變。這款被行業稱為“終極電池”的創新產品,正通過材料革新與工藝升級,重新定義電動汽車的性能邊界。

固態電池的核心突破在于用固態電解質替代了傳統鋰電池的液態電解液。德國博世的極端測試顯示,這種新型電池在針刺、200℃高溫等嚴苛條件下均未發生起火或爆炸,從根本上解決了液態電池的漏液與易燃問題。蔚來ET7搭載的150kWh半固態電池包已實現1000公里以上實測續航,即使在-20℃低溫環境中仍能保持85%的容量;廣汽埃安實驗室數據更顯示,其產品可在10分鐘內充至80%電量,充電效率直逼傳統燃油車加油速度。

技術突破的背后是三大關鍵部件的協同創新。在電解質領域,硫化物、氧化物、聚合物三條技術路線各有進展:寧德時代通過石墨烯復合技術解決了硫化物電解質的界面接觸難題,比亞迪的氧化物電解質則可承受4.5V高壓,配合特殊正極材料使能量密度達到420Wh/kg。負極材料方面,鋰金屬替代傳統石墨后理論容量提升10倍,美國QuantumScape的鋰金屬負極電池經1000次循環后容量保持率仍達91%,壽命超過8年。制造工藝上,先導智能研發的8微米超薄電解質膜設備,使電池能量密度提升30%,精度達到發絲的十分之一。

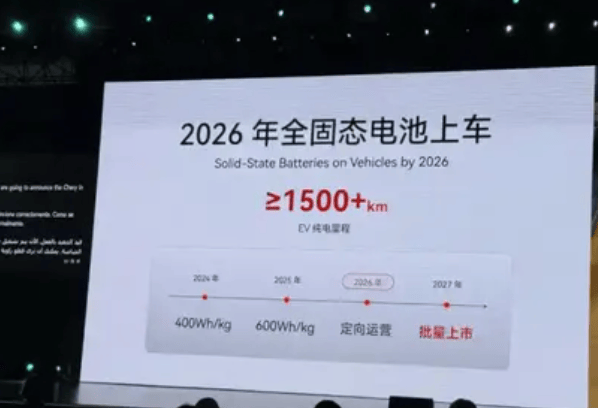

盡管半固態電池已實現商業化落地——衛藍新能源與蔚來合作的電池包裝車量突破2萬輛,清陶能源氧化物電解質年產能達2000噸——但全固態電池的大規模應用仍面臨三重挑戰。成本方面,當前全固態電池單價達4.5元/Wh,是磷酸鐵鋰電池的2.3倍,主要受制于200萬元/噸的高價硫化鋰原料;制造環節,現有設備良率僅68%,較傳統工藝低15個百分點,且需12MPa高壓才能完成電極貼合;系統適配上,電池充放電特性突變迫使BMS管理系統需徹底重構,豐田通過自適應技術使電池壽命延長40%。不過,行業曙光已現:工信部60億元專項資金正支持關鍵技術研發,EVTank預測2030年全球固態電池出貨量將達614.1GWh,滲透率突破10%,比亞迪、豐田等企業均計劃在2027年實現小批量裝車。

固態電池的應用場景正從電動汽車向更廣闊的能源領域延伸。在可再生能源存儲方面,其高安全性與長壽命特性可有效解決太陽能、風能的間歇性問題;華為已將其與V2G技術結合,使電動汽車具備移動儲能功能。隨著2030年電池成本預計降至0.8元/Wh、充電樁功率突破600kW,電動汽車取代燃油車的市場基礎將更加穩固。這場從實驗室微米級工藝到生產線千噸級產能的技術革命,正在改寫整個能源行業的競爭格局。