“55歲,正是闖蕩的年紀!”在年度演講中,小米集團董事長雷軍用這句話點燃了全場。他以凡客創始人陳年的經歷為例——這位企業家在50多歲時從低谷重新出發,將品牌做到抖音男裝前三。雷軍的感慨,源于小米自身從質疑中突圍的歷程。五年前,小米雖躋身世界500強,但“組裝廠”“沒技術”等標簽如影隨形。如今,小米不僅在手機市場穩居全球前列,更在汽車、芯片領域實現突破,用五年時間完成了一場硬核科技轉型。

這場蛻變始于五年前的一場深度反思。雷軍帶領團隊用半年時間召開四五十次復盤會,直面三個問題:“做對了什么?做錯了什么?重來一次會如何改進?”最終,小米決定將戰略重心轉向底層核心技術,計劃五年投入1000億研發資金,從互聯網企業轉型為硬核科技公司。2024年,小米3納米芯片“玄戒O1”一次投片成功,汽車SU7 Ultra在紐北賽道創下量產電動車第一、總榜第三的成績,用技術實力回應了所有質疑。

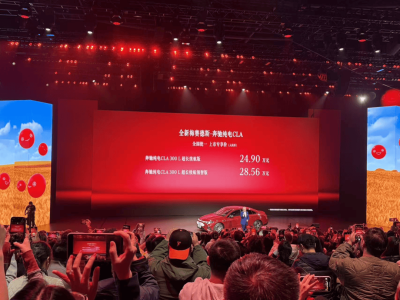

小米的營銷哲學,始終圍繞“感動人心,價格厚道”展開。2010年,小米以1999元的價格推出搭載高通驍龍處理器的手機,打破3000元以上安卓機市場格局。這種“高配低價”策略延續至汽車領域,SU7低配版21.59萬元的定價,卻擁有媲美高端電動車的配置,首年交付13.7萬輛,遠超7萬輛的初始目標。雷軍將此歸結為“讓用戶感知價值遠超價格”的定價邏輯。

“參與感”是小米營銷的另一把鑰匙。早期通過MIUI社區吸引“發燒友”,用戶每周可參與系統測試、提交建議,這種“共同打造產品”的模式創造了強烈歸屬感。每年的“米粉節”“家宴”活動,以及員工手寫明信片等細節,讓雷軍“把用戶當朋友”的理念落地。這種情感連接,在SU7交付延遲時轉化為用戶的包容——雷軍親自致歉并補償,用戶反而留言“等得起”。

雷軍的個人IP打造,堪稱企業家營銷的典范。2015年,他因“Are you OK?”鬼畜視頻意外走紅,非但沒有回避,反而買下版權轉化為品牌資產。此后,他通過分享早餐、出差攜帶的辣椒醬等生活細節,塑造親民形象。造車過程中,他以“三年20萬字造車筆記”“考賽車證秀漂移”等故事,強化“執著追夢”的人設。2025年跨年直播吸引3788.4萬人次觀看,峰值在線49.6萬,直接帶動SU7未上市即獲超10萬預定訂單。

面對質疑,小米選擇用技術透明度反擊。當被貼上“沒技術”標簽時,團隊用五年時間、上萬人規模的芯片研發團隊和一次投片成功的3納米芯片作出回應;SU7事故后,雷軍沉默三天后公開表態“不回避”,小米官方發布詳細時間線和數據,承諾配合調查。針對黑公關,雷軍呼吁“全社會打擊”,同時通過展示芯片研發過程、汽車測試數據,將輿論焦點拉回產品本身。

小米的復盤文化貫穿始終。從早期松果芯片項目的失敗,到造車過程中的挑戰,團隊都會深入分析原因。雷軍特別提到,芯片業務曾因從中低端切入而慘敗,復盤后發現“自研手機Soc只有做最高端才有一線生機”,這一洞見為后續成功奠定基礎。這種“從失敗中學習”的態度,讓小米能夠持續迭代。

雷軍的營銷哲學,本質是“產品為基,情感為橋,真誠為鑰”。他通過讓用戶參與產品迭代、打造社區文化,實現了品牌與用戶的共同成長;用個人IP的真誠形象降低公眾對“資本家”的敵意;以長期主義建立信任,而非追逐短期流量。這種模式不僅適用于科技企業,也為各行各業提供了啟示:在信息過載的時代,具象化的個人IP比抽象品牌更易獲得信任,但必須與企業實力匹配,否則反噬風險更高。

“從迷茫到蛻變,有時隔著萬水千山,有時只隔一層窗戶紙。”雷軍在演講結尾動情地說。55歲的他和小米用15年時間證明:改變,任何時候都不晚。營銷的最高境界,不是賣產品,而是通過真誠溝通與卓越產品,與用戶共同書寫關于成長與突破的傳奇。這個故事,仍在繼續。