北京現(xiàn)代近日宣布重大人事調(diào)整,具有深厚本土汽車行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的高管李鳳剛正式出任總經(jīng)理。這一任命打破了合資車企長期由外方高管主導(dǎo)總經(jīng)理職位的傳統(tǒng),標(biāo)志著北京現(xiàn)代在本土化戰(zhàn)略上邁出關(guān)鍵性一步,也顯示出韓系車企對中國市場的重新定位與深度布局。

作為清華大學(xué)機(jī)械設(shè)計(jì)與自動化專業(yè)出身的技術(shù)型人才,李鳳剛的職業(yè)生涯始終與中國汽車產(chǎn)業(yè)深度綁定。他在一汽-大眾體系內(nèi)歷練二十年,完整覆蓋技術(shù)研發(fā)、戰(zhàn)略規(guī)劃及銷售運(yùn)營等核心領(lǐng)域,2023年轉(zhuǎn)任一汽奧迪銷售公司執(zhí)行副總經(jīng)理后,主導(dǎo)推進(jìn)的“油電共進(jìn)”戰(zhàn)略成效顯著:不僅帶領(lǐng)奧迪品牌在2024年重奪國產(chǎn)燃油豪華車市場銷量冠軍,更推動基于PPE平臺的Q6L e-tron車型順利落地,為奧迪電動化轉(zhuǎn)型奠定技術(shù)基礎(chǔ)。這種從技術(shù)專家到戰(zhàn)略操盤手的轉(zhuǎn)型經(jīng)歷,使其成為連接國際汽車技術(shù)與中國市場需求的理想人選。

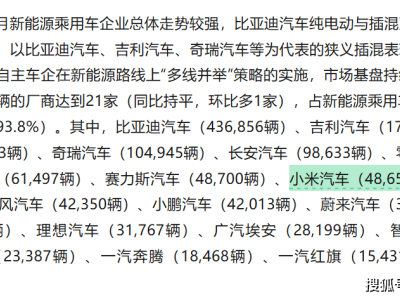

當(dāng)前北京現(xiàn)代所處的市場環(huán)境充滿挑戰(zhàn)。數(shù)據(jù)顯示,2024年現(xiàn)代與起亞品牌在華合計(jì)銷量僅32萬輛,較2016年巔峰時(shí)期的180萬輛大幅萎縮,市場份額跌破1%。與之形成鮮明對比的是,同期韓系車全球銷量達(dá)723萬輛,現(xiàn)代汽車更以全球銷量第五的排名保持行業(yè)頭部地位。這種“國際強(qiáng)、本土弱”的割裂態(tài)勢,迫使企業(yè)重新審視在華戰(zhàn)略。北京現(xiàn)代推出的“智啟2030計(jì)劃”明確提出“在中國,為中國,向全球”的定位,強(qiáng)調(diào)通過本土人才主導(dǎo)決策實(shí)現(xiàn)全球技術(shù)與中國需求的精準(zhǔn)對接,這一思路已在一汽-大眾、廣汽豐田等企業(yè)的轉(zhuǎn)型實(shí)踐中得到驗(yàn)證。

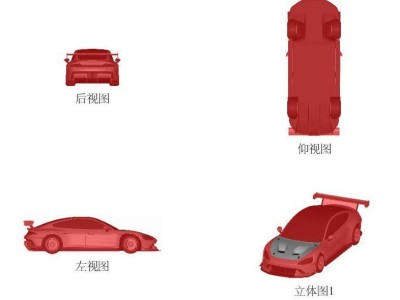

作為本土化改革的試金石,北京現(xiàn)代首款基于E-GMP純電平臺開發(fā)的SUV車型EO羿歐已正式上市。這款定價(jià)11.98萬元起的純電車型,從產(chǎn)品定義到設(shè)計(jì)驗(yàn)證全程由中國團(tuán)隊(duì)主導(dǎo),折射出企業(yè)戰(zhàn)略重心的轉(zhuǎn)移。根據(jù)規(guī)劃,到2030年北京現(xiàn)代將形成“50萬輛年銷量+20萬輛年出口”的規(guī)模,產(chǎn)品矩陣包含7款燃油車與13款新能源車,構(gòu)建“中國制造、全球銷售”的雙輪驅(qū)動體系。但要在10-15萬元新能源主戰(zhàn)場實(shí)現(xiàn)突破,面臨自主品牌激烈競爭的EO羿歐,其市場表現(xiàn)將成為檢驗(yàn)本土化戰(zhàn)略成效的關(guān)鍵指標(biāo)。

企業(yè)轉(zhuǎn)型的底氣來自股東雙方的持續(xù)投入。去年底,北汽集團(tuán)與現(xiàn)代汽車聯(lián)合向北京現(xiàn)代增資80億元人民幣,這筆資金將重點(diǎn)用于提升本土研發(fā)能力與電動化轉(zhuǎn)型。北京現(xiàn)代常任副總經(jīng)理李雙雙坦言,在合資車企電動化、智能化轉(zhuǎn)型的元年,企業(yè)必須找到兼具合資品牌質(zhì)量優(yōu)勢與本土化敏捷響應(yīng)的發(fā)展路徑。這種認(rèn)知推動著決策機(jī)制的深刻變革——從過去“外方定戰(zhàn)略、中方抓執(zhí)行”的模式,轉(zhuǎn)向由本土高管團(tuán)隊(duì)主導(dǎo)的快速決策體系。

跨國車企在華管理層的本土化浪潮正在加速。繼李暉執(zhí)掌豐田中國、段建軍出任奔馳中國總經(jīng)理后,李鳳剛的任命進(jìn)一步印證了國際品牌對中國市場特殊性的認(rèn)知深化。當(dāng)新能源賽道進(jìn)入白熱化競爭階段,合資品牌的轉(zhuǎn)型成敗,很大程度上取決于能否構(gòu)建起“本土人才主導(dǎo)、用戶需求驅(qū)動、全球技術(shù)支撐”的創(chuàng)新生態(tài)。這種生態(tài)不僅需要產(chǎn)品層面的本土化改造,更涉及研發(fā)體系、供應(yīng)鏈管理乃至組織文化的全方位重構(gòu)。

對于李鳳剛而言,挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存。如何在北汽與現(xiàn)代的戰(zhàn)略框架內(nèi)爭取最大決策自主權(quán),如何讓基于E-GMP平臺的新能源產(chǎn)品群在紅海市場中突圍,如何平衡燃油車與電動車的資源配置,這些命題的解答將直接決定北京現(xiàn)代能否重返主流賽道。但可以確定的是,這場人事變動已向市場釋放明確信號:現(xiàn)代汽車正在以更開放的姿態(tài)深耕中國市場,而本土化人才的崛起,正在重塑跨國車企在華的競爭格局。