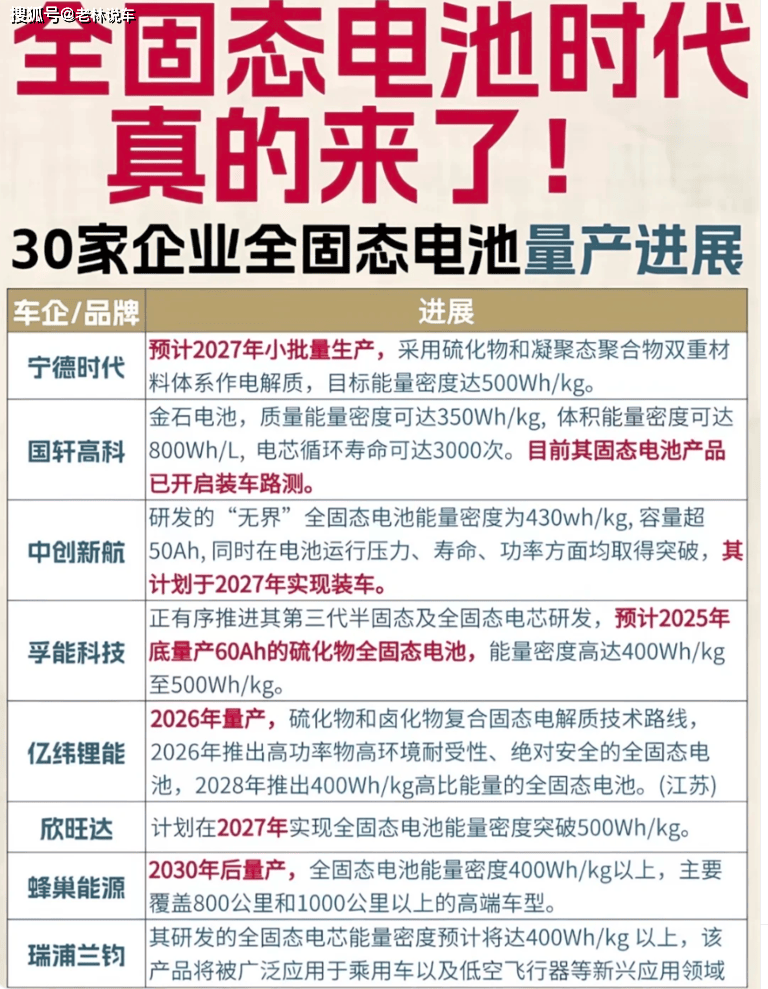

隨著30家車企集體布局固態電池技術,純電動汽車即將迎來續航與充電效率的雙重突破。這項被視為下一代動力電池核心的技術,有望將電動車續航提升至1000公里以上,同時實現"充電十分鐘,行駛千公里"的顛覆性體驗,徹底改寫新能源汽車產業格局。

固態電池實現量產需突破三大技術瓶頸:首先是能量密度需達到液態電池的1.5倍以上,這是支撐長續航的基礎;其次是開發出支持4C以上快充的電芯結構,確保充電效率;最后要構建800V高壓平臺,解決大電流傳輸問題。目前主流車企均選擇硫化物電解質路線,該材料離子電導率達12mS/cm,接近液態電解質水平,且技術成熟度較氧化物、聚合物路線領先3-5年。

在安全性方面,固態電池通過消除液態電解液徹底規避了漏液風險,其固態電解質層可承受更高電壓而不發生短路。測試數據顯示,固態電池針刺實驗通過率100%,熱失控溫度較液態電池提升200℃,這直接解決了消費者最擔憂的電池自燃問題。對于經常長途出行的用戶,固態電池將消除"里程焦慮"——以1000公里續航計算,北京到上海單程無需中途充電。

充電體驗的變革更為顯著。當前液態電池快充需20-30分鐘,而固態電池可將時間壓縮至10分鐘內。某車企實驗室數據顯示,其450kW超充樁配合固態電池包,5分鐘可補充300公里續航。這種效率已接近燃油車加油時間,配合逐漸普及的800V高壓充電網絡,將徹底改變電動車使用習慣。

但技術突破背后是嚴峻的成本挑戰。現階段固態電池成本是液態電池的2.3倍,主要源于材料提純與制造工藝的復雜性。某新能源研究院測算顯示,當產能達到10GWh時,成本可降至液態電池的1.5倍;產能突破50GWh后,通過規模化生產與材料回收體系,成本有望實現反超。這與十年前鋰電池價格走勢高度相似,當時電動車售價是燃油車的1.8倍,如今已實現"油電同價"。

車企的集體入局正在加速技術落地。某國際咨詢機構統計,2024-2026年將有12家車企推出搭載固態電池的量產車型,其中5款續航突破1000公里。供應鏈方面,全球已形成中日韓三足鼎立的格局,中國企業在硫化物電解質專利占比達47%,日本在固態電解質材料提純技術上領先,韓國則主導著電芯封裝工藝創新。

這場動力電池革命正在重塑汽車產業生態。當固態電池實現"千公里續航+十分鐘快充+成本持平"時,燃油車僅存的續航與補能優勢將不復存在。市場預測顯示,2027年新能源汽車滲透率有望突破60%,其中固態電池車型占比將超過30%。對于消費者而言,現在購買液態電池電動車或許并非最優選擇,等待技術成熟后的價格紅利,可能收獲更大的使用價值。