近期,小米汽車再度陷入輿論漩渦,一場由用戶酒駕超速引發的事故,將品牌推至風口浪尖。與以往事故后輿論迅速平息不同,此次負面輿情呈現持續發酵態勢,甚至在品牌主戰場微博上出現大量負面熱搜詞條,引發公眾對極端飯圈文化與品牌運營關系的深度反思。

回溯今年兩次重大輿情事件,3月底小米SU7高速碰撞事故曾引發對智能輔助駕駛能力的質疑,但品牌通過冷處理與新品發布成功扭轉輿論。然而此次酒駕事故中,即便官方明確駕駛員責任,小米汽車仍面臨前所未有的輿論壓力。冷處理策略、高管發聲、法務警告等常規手段均未奏效,負面聲量不降反升,暴露出品牌應對危機的能力短板。

輿論風向的突變,實質是量變到質變的必然結果。長期依賴流量運營的品牌,在享受粉絲經濟紅利的同時,也埋下了反噬的種子。當極端粉絲將品牌視為"精神圖騰",任何負面事件都可能被放大為對信仰的攻擊,這種非理性維護行為反而加劇公眾反感。某社交媒體平臺高管評論區長期存在的"立場審判"現象,正是這種極端思維的典型寫照。

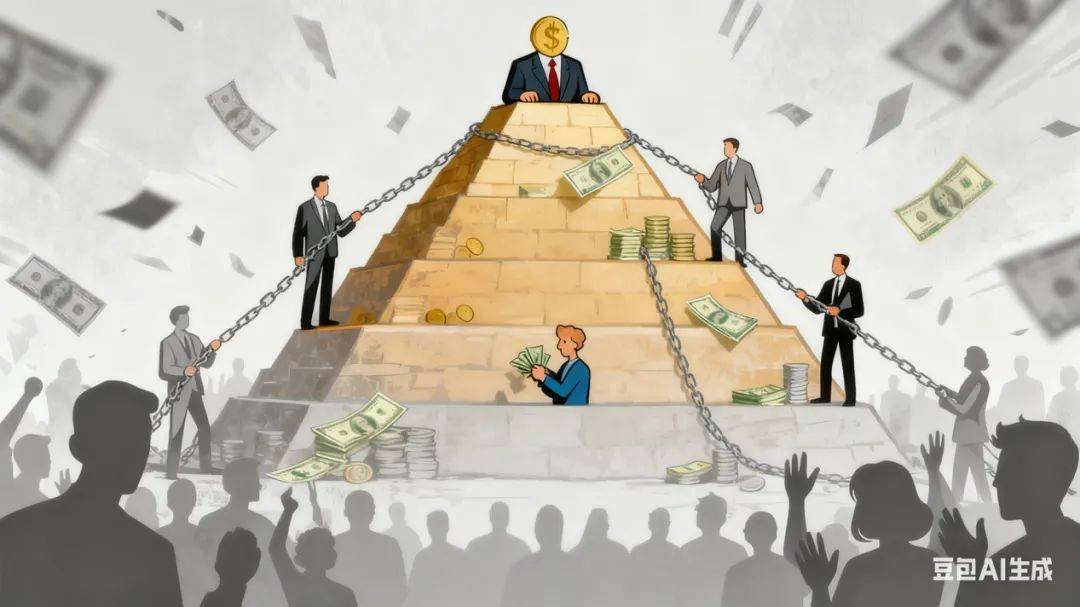

極端飯圈文化的形成,折射出資本與流量的深度勾結。研究顯示,通過"粉頭"組織、打榜消費、反黑控評等手段,資本將粉絲情感轉化為商業價值。汽車圈雖無傳統偶像工業的完整鏈條,但品牌對極端言論的默許、社區流量的傾斜、KPI考核的引導,實質上都在助推飯圈化。當高管爭議性發言成為流量密碼,當官方社區成為極端言論的溫床,品牌很難再聲稱"與極端粉絲無關"。

這種文化對公共安全的威脅遠超娛樂領域。當極端粉絲為維護品牌形象在網絡上發動攻擊時,至少公眾可以選擇回避;但當被飯圈文化裹挾的汽車用戶在現實中"發癲",無辜路人將面臨生命危險。更嚴峻的是,過度依賴粉絲情感的品牌可能忽視產品質量,將每輛車都變成潛在的移動炸彈。這種風險與流量紅利的悖論,正在動搖品牌的市場根基。

雷軍在公開演講中呼吁抵制網絡水軍,本應成為行業自律的起點,卻在極端粉絲眼中變成了沖鋒號。這種認知錯位暴露出品牌飯圈化運營的深層危機——當企業將粉絲情感視為核心競爭力,就必然要承受情感反噬的代價。平臺動用禁言封號等強制手段,雖能暫時壓制輿情,卻無法解決流量邏輯與公共利益的根本沖突。

在這場流量與理性的博弈中,沉默的大多數正在覺醒。當普通消費者開始厭倦網絡罵戰,當購車決策回歸產品本質,那些沉迷于飯圈運營的品牌終將發現,被流量捧上神壇的代價,可能是失去最珍貴的市場信任。