在購車決策中,消費者往往容易陷入技術參數的迷霧,而實際駕駛體驗才是檢驗車輛性能的終極標準。一位車主近日通過北京至青島800公里高速實測,揭示了增程式與插電混動兩種技術路線在真實路況下的顯著差異,其對比結果引發了汽車圈的熱烈討論。

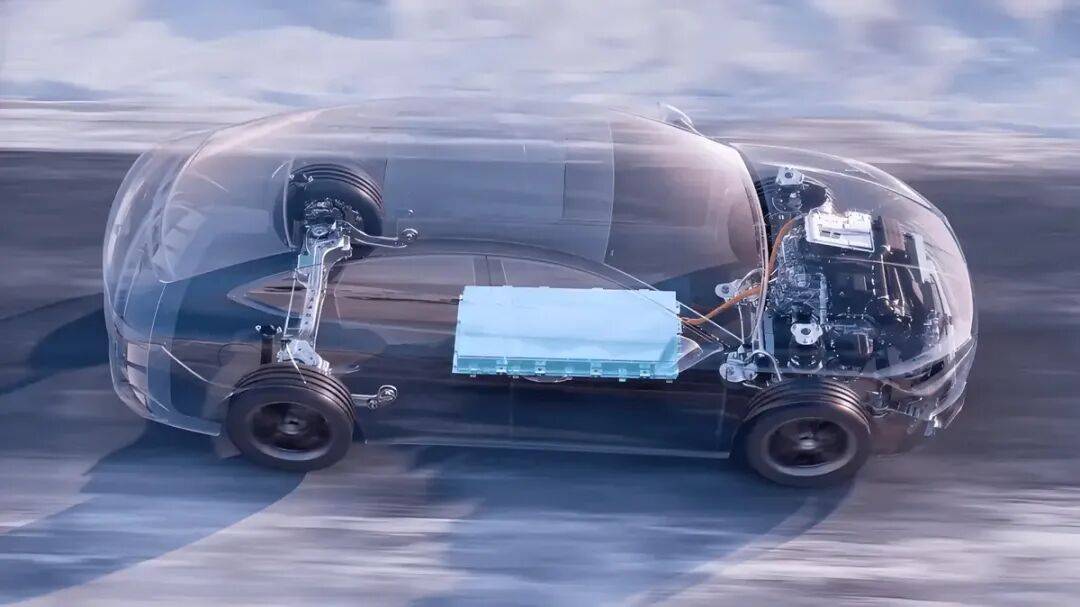

測試數據顯示,插電混動車型在高速工況下展現出明顯優勢。以比亞迪漢DM為例,其雙動力系統可實現發動機與電機獨立或協同工作,直驅模式使動力輸出隨叫隨到。車主描述:"超車時深踩油門,車輛如同解除封印般迅猛提速,完全沒有增程車型的能量轉換遲滯感。"這種特性使插混車型在120km/h時速下仍能保持高效動力響應。

相比之下,增程式車型的能量傳遞路徑成為其致命短板。由于發動機僅用于發電,車輛需經歷"燃油-電能-動力"的二次轉換,每道能量轉換環節都伴隨著效率損耗。實測數據顯示,同路段增程車型平均油耗達8.2L/100km,較插混車型的6.9L/100km高出18.6%。按年行駛2萬公里計算,兩者燃油成本差距可達2600元,相當于一部中端智能手機的年支出。

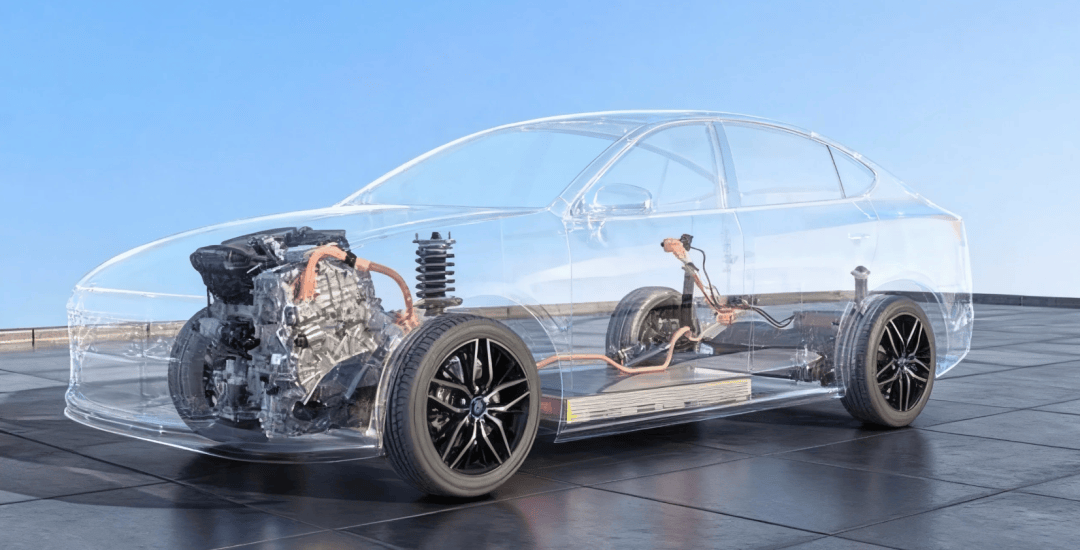

但增程技術并非全無優勢。其簡化的動力結構僅包含電池、電機、小排量發動機及控制模塊,這種"樂高式"設計使故障率顯著降低。有車主反饋,其增程車型三年間除常規保養外未產生任何維修費用。反觀插混車型,復雜的雙動力系統與變速箱結構導致維修成本居高不下,某品牌插混車主曾因變速箱故障支付過萬元維修費。

技術路線的選擇實質是使用場景的博弈。對于具備私人充電樁、以城市通勤為主的用戶,增程車型可實現90%以上純電行駛,偶爾長途出行時發動機作為"充電寶"使用,既規避里程焦慮又降低使用成本。而頻繁高速出行或熱愛自駕游的群體,插混車型的直驅模式與綜合能耗優勢則更為突出,某車主計算其年均節省的燃油費足夠支付兩次國內長途旅行費用。

這場技術路線之爭暴露出汽車消費的深層矛盾:消費者既渴望前沿技術帶來的體驗升級,又擔憂復雜系統帶來的維護風險。行業專家建議,購車前應進行至少200公里的綜合路況測試,涵蓋城市擁堵、高速巡航、山區爬坡等場景,這種實測數據遠比銷售話術更具參考價值。畢竟,車輛將陪伴車主數年時光,每公里的駕駛體驗都關乎使用幸福感。

當被問及具體車型選擇時,多位車主強調:"不要被參數表上的數字迷惑,發動機與電機的協同邏輯、能量管理策略的聰明程度,這些隱藏特性只有在真實駕駛中才能體會。"這場由消費者自發組織的實測運動,或許正推動著汽車行業從技術競賽轉向用戶體驗的深度比拼。