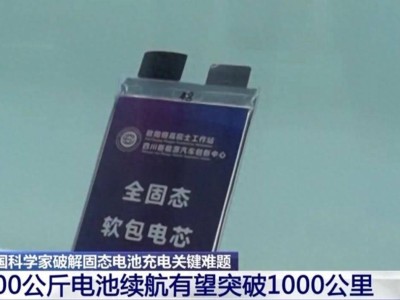

央視新聞最新報道顯示,我國科學家在固態電池領域取得重大技術突破,成功攻克全固態金屬鋰電池的核心技術難題,為新能源汽車、低空經濟等產業注入強勁動力。這項突破使固態電池的續航能力實現質的飛躍,單次充電續航里程有望從500公里提升至1000公里以上,徹底打破現有技術瓶頸。

作為下一代鋰電池的核心發展方向,固態電池的產業化進程長期受制于材料界面兼容性問題。傳統硫化物固體電解質具有陶瓷般的脆性,而金屬鋰電極則呈現橡皮泥般的柔軟特性,兩者結合時如同將橡皮泥粘附在陶瓷板上,界面接觸不充分導致充放電效率低下。這種"硬脆"與"軟黏"的材料特性沖突,成為制約固態電池商業化應用的關鍵障礙。

針對這一技術難題,國內多個科研團隊通過協同攻關取得突破性進展。研究團隊創新開發出三項核心技術:首先通過表面改性技術增強電解質柔韌性,其次設計出梯度結構電極提升界面適配性,最后開發出動態壓力控制系統確保長期穩定接觸。這些技術組合有效解決了固固界面接觸不良的頑疾,使電池內部離子傳輸效率提升30%以上。

據技術團隊介紹,此次突破不僅顯著提升了電池能量密度,更通過優化界面結構延長了循環壽命。實驗數據顯示,采用新技術的固態電池在經過1000次充放電循環后,容量保持率仍超過90%。這項成果為電動汽車實現"充電十分鐘,續航千公里"的愿景提供了技術支撐,同時對電動航空、儲能系統等高端應用領域具有重要推動作用。