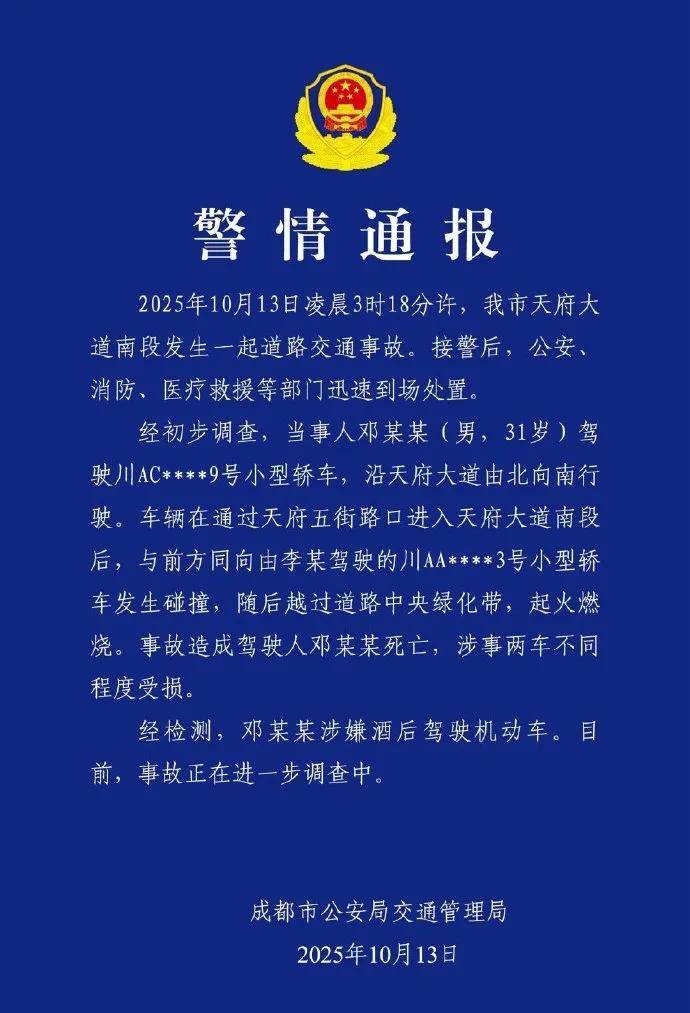

成都天府大道仁壽視高段發生一起嚴重交通事故,一輛小米SU7 Ultra在凌晨發生碰撞后起火,導致駕駛員不幸身亡。這起事件再次引發公眾對新能源汽車安全性能的關注,尤其是車輛碰撞后的救援難題。

今年3月,安徽銅陵高速上也曾發生類似事故,一輛小米SU7撞上施工路障后起火。當時輿論焦點集中在車輛輔助駕駛系統的可靠性上,而此次事故則暴露出新能源汽車在碰撞后車門無法打開的普遍問題。兩起事故均出現“碰撞—車門鎖死—救援受阻”的鏈條,反映出行業在技術創新過程中面臨的安全挑戰。

隱藏式門把手的設計成為此次爭議的焦點。專業分析指出,小米SU7采用的電控門把手缺乏獨立機械解鎖裝置,在車輛斷電時外部無法開啟。盡管官方說明車輛碰撞后會自動解鎖,但嚴重撞擊可能導致車門變形,即便機械結構完好也難以打開。測試數據顯示,配備電子門把手的車型在側面碰撞中,車門開啟成功率明顯低于傳統機械把手。

針對這一隱患,工信部已于今年9月就《汽車車門把手安全技術要求》公開征求意見,明確要求車門必須配置機械釋放功能,并設定操作空間標準。該標準預計2027年正式實施,屆時全隱藏式門把手設計將被禁止。

電池安全問題同樣引發關注。小米汽車曾宣稱其電池系統采用電芯倒置和多層隔熱設計,確保熱失控時火焰向下排出。但此次事故中,車輛碰撞后仍迅速起火,目擊者稱火勢在救援過程中突然加劇,可能與鋰電池熱失控有關。液態鋰電池在嚴重撞擊下,隔膜破裂易引發短路和燃燒,實驗室條件與真實路況的差異成為行業技術瓶頸。

為應對這一挑戰,我國將于2026年7月起實施新版《電動汽車用動力蓄電池安全要求》,新增熱擴散測試等多項標準,進一步強化電池安全規范。

事故發生當日,工信部裝備工業一司發布新的審查要求征求意見稿,全面提高企業智能化、網聯化能力要求和生產準入門檻。新規明確網絡安全、數據安全標準,以及軟件升級、組合駕駛輔助等功能的安全要求,同時通過引入可靠性指標,筑牢車輛安全底線。

工信部相關負責人指出,汽車行業非理性競爭導致部分企業壓縮研發周期、降低零部件成本,可能影響產品安全質量和售后服務。此次小米SU7事故與新規發布形成時間上的呼應,折射出行業從技術競賽向安全本質回歸的趨勢。

截至目前,小米官方尚未就此事發布正式聲明。隨著工信部新規逐步落地,中國新能源汽車產業將邁向更高安全標準的發展階段。在車輛智能化不可逆的背景下,安全始終是智能汽車發展的核心命題。當事故發生時,任何先進功能都需以保障生命安全為前提。