“改變,本身就是希望。”——這句來自雷軍的箴言,在2025年9月的年度演講中引發了戶外廣告傳媒行業的深度思考。當行業深陷預算縮減、低價競爭與內卷化的泥潭時,雷軍關于“突破認知”的論述如同一記警鐘,喚醒了從業者對自身價值與未來方向的重新審視。

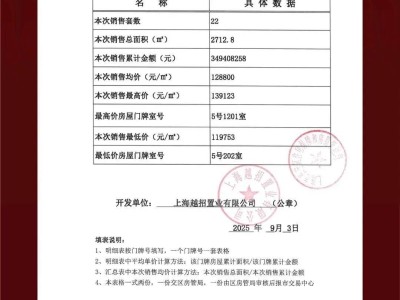

當前戶外廣告行業的困境,本質上是“認知偏差”的集中體現。許多從業者仍停留在“資源販賣”的舊思維中,將廣告位視為冰冷的商品,缺乏對客戶生意邏輯的深度理解。更嚴峻的是,低價競爭已成為行業毒藥——當廣告主形成“戶外廣告就該廉價”的預期時,所有參與者都被拖入無利可圖的惡性循環。數據顯示,2025年仍有28.3%的廣告主計劃增加戶外預算,其中65%的廣告主年度投放超400萬元。矛盾的核心在于:行業供給的價值無法匹配廣告主對“效果確定性”與“生意增長”的新需求。

小米突破“組裝廠”質疑的經歷為行業提供了范本。雷軍通過四五十場深度復盤,最終選擇投入千億研發核心技術,重塑品牌基因。戶外廣告行業同樣需要一場“復盤式變革”,而變革的起點在于重構對行業本質的認知——廣告牌的價值不在于物理位置,而在于對消費者心智的占領與影響。

基于此認知,行業需從“媒體資源販子”轉型為“心智產權運營商”。以某連鎖酒店品牌為例,其傳統高鐵站廣告以“低價訂房”為訴求,效果平平。通過重構廣告語為“這座城市,為你點亮第一盞燈”,并強化情感符號(深夜歸家的溫暖畫面)與瞬間獨占(旅客抵達場景),廣告的HVI(心烙印價值指數)提升270%,續約率從42%躍升至89%。這一案例印證了:戶外廣告的終極戰場不在街頭,而在人心。

認知破局后,行業需通過產品力重構價值供給。傳統戶外媒體的“產品”停留在功能層面,而新思維要求將其升級為情感符號。例如,社區燈箱可轉型為“社區生活信息服務站”,融入便民信息;高端商圈大屏則成為品牌“形象焦慮”的解決方案,象征身份與實力。渠道層面,戶外媒體需與線上打通,通過二維碼、AR互動、NFC觸碰將線下流量沉淀為心域流量。場景層面,需深度挖掘特定時空下的用戶情緒——早高峰電梯里的咖啡廣告可搭配提神語錄與香氣,雨天地鐵口的打車廣告可強調“溫暖回家”的關懷。

廣告主“要求多、預算少、決策慢”的背后,是對“效果確定性”的焦慮。破解之道在于提供可衡量的價值承諾。例如,通過AI熱力圖精準鎖定目標受眾動線,為茶飲品牌定位18-25歲女性在商圈的“購物-社交-通勤”路徑;提供“1+N媒體組合拳”,以地標大屏制造聲量,周邊公交站牌與寫字樓電梯屏進行高頻觸達;出具《ROI精算表》,推導曝光量、客流量與獲客成本的可視化關系;甚至推出“效果對賭協議”,承諾未達曝光量則按比例退款。某快消品牌應用此模型后,成交周期從90天壓縮至37天,復購率提升63%。

戰略落地最終取決于團隊能力。行業需鍛造“特種兵”式銷售團隊,通過P-CSMG模型(戰略定位、創意穿透、場景觸達、成交閉環、裂變增長)系統化提升專業度。例如,為餐飲客戶定位“午間白領工作餐”市場,設計“20元吃飽吃好”的強視覺廣告,覆蓋寫字樓電梯與周邊公交站臺,最終以ROI精算與轉介紹機制實現持續增長。這一模型將銷售團隊從“資源推銷員”轉變為“增長顧問”,推動團隊文化向“專業、專一、敬業、事業”升級。

AI在行業變革中扮演“賦能者”角色,而非替代者。其價值在于精準分析人流數據與消費偏好,幫助廣告主“種草”而非“釣魚”——通過長期心智建設積累品牌資產,而非追求一次性成交。例如,AI可優化場景觸達的媒體組合,但最終打動人心的仍是基于真實故事的創意。工具必須服務于戰略,而非本末倒置。

戶外廣告行業的未來,屬于“改變的行動派”。面對困境,行業需突破低價競爭的誤區,以模型工具構建價值護城河,用AI思維提升實戰效率,以事業心態替代打工者思維。既要通過短期轉化“種草”,更要通過長期心智建設“種樹”;既要精準洞察“養魚”,更要高效成交“釣魚”。而這一切的起點,是勇敢邁出改變的第一步。