十一黃金周期間,國內(nèi)多個知名景區(qū)出現(xiàn)新景象——不少游客佩戴的并非傳統(tǒng)墨鏡,而是集成了人工智能技術(shù)的智能眼鏡。在長城景區(qū),游客通過眼鏡實時拍攝沿途風景;上海博物館內(nèi),觀眾借助設備識別文物年代;東京某餐廳中,游客使用翻譯功能解讀菜單內(nèi)容。這種無需手持的交互方式,正成為智能穿戴設備吸引消費者的核心賣點。

今年被業(yè)界稱為"智能眼鏡競爭元年",僅上半年就有meta、華為、百度、谷歌等近20家科技企業(yè)推出新品。市場研究機構(gòu)IDC預測,2025年中國智能眼鏡出貨量將達290.7萬臺,同比增幅超過120%。消費群體呈現(xiàn)多元化特征,除科技發(fā)燒友和戶外運動愛好者外,視障人群也成為重要用戶群體。

戶外運動愛好者李女士分享使用體驗時表示,AI眼鏡的即時拍攝功能極大提升了戶外記錄效率。"騎行時遇到晚霞,無需停車就能完成拍攝,這種'抓拍瞬間'的能力是手機無法比擬的。"另一位用戶王先生則展示了健康管理應用場景,他通過語音指令讓眼鏡分析食堂菜品營養(yǎng)構(gòu)成,輔助實施減脂計劃。盡管存在物體識別誤差等小問題,但整體使用滿意度較高。

產(chǎn)品痛點仍較為突出。續(xù)航能力方面,主流設備在連續(xù)錄制或音頻播放時,使用時長會從常規(guī)的8-9小時驟減至40分鐘至3小時。佩戴舒適度也存在個體差異,雖然廠商采用粗框設計適配多數(shù)臉型,但仍有用戶反映壓鼻、滑落等問題。技術(shù)故障方面,視頻丟失、喚醒失敗等情況時有發(fā)生。

視障群體成為意外受益者。meta推出的"be my eyes"功能,可通過語音描述周圍環(huán)境,幫助用戶識別道路狀況、物品位置。Reddit論壇上,視障用戶反饋該功能顯著提升生活便利性,同時建議增加OCR文字識別等輔助功能。這種技術(shù)普惠現(xiàn)象,展現(xiàn)出智能設備的社會價值延伸。

行業(yè)競逐背后是生態(tài)位爭奪戰(zhàn)。回溯2012年,谷歌推出的Google Glass雖引發(fā)轟動,但1500美元的高價和單眼顯示導致的眩暈感,使其未能持續(xù)走紅。如今技術(shù)突破帶來成本下降,Micro OLED顯示屏價格較2023年降低35%,推動產(chǎn)品進入千元價位區(qū)間。但價格優(yōu)勢并非企業(yè)布局的唯一考量,頭部生態(tài)位的戰(zhàn)略價值更為關(guān)鍵。

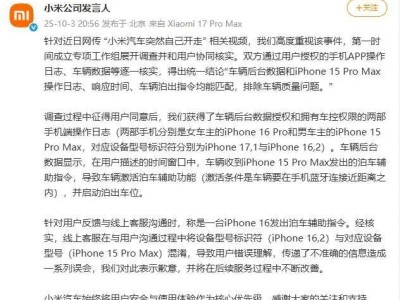

頭部設備可捕獲人類80%的感知信息,這種數(shù)據(jù)收集優(yōu)勢使其成為人機交互的關(guān)鍵節(jié)點。硬件廠商如小米、華為,試圖通過眼鏡整合"人車家"生態(tài);軟件企業(yè)如阿里、字節(jié),則瞄準支付、短視頻等場景入口。這種軟硬結(jié)合的布局模式,反映出行業(yè)對下一代交互終端的期待。

產(chǎn)品進化面臨雙重挑戰(zhàn)。首先是與智能手機的共存問題,當前設備更多作為補充而非替代。meta最新推出的Ray-Ban Display嘗試通過肌電手環(huán)擴展交互維度,實現(xiàn)刷短視頻等復雜操作,但生態(tài)壁壘仍待突破。其次是形態(tài)升級壓力,對比XR頭顯的發(fā)展軌跡,AI眼鏡需在輕量化與功能完整性間找到平衡點。

行業(yè)觀察指出,真正實現(xiàn)"去物理化"才是終極目標。參考《黑鏡》中的科幻場景,未來智能終端可能突破現(xiàn)有形態(tài)限制,向更微型、更無感的方向演進。但現(xiàn)階段,AI眼鏡必須解決使用頻次和產(chǎn)品形態(tài)的雙重瓶頸,否則可能重蹈部分電子產(chǎn)品的覆轍,淪為市場中的"過渡性產(chǎn)品"。