國慶期間,若你漫步于長江重慶至上海段,或許會邂逅這樣一幕:一艘游船緩緩航行,甲板上矗立著巨型哈啰單車、哈啰租車與哈啰順風車裝置,藍色身影在江風中格外醒目。這艘名為“哈啰號”的游船,歷時20天、跨越2000余公里,從重慶啟程直抵上海,完成了一場別具一格的巡游。

這場巡游并非單純的視覺展示,而是一次關于“出行生態”的隱喻。輪船象征跨區域、大規模運輸的遠洋能力;單車解決城市出行“最后一公里”的痛點;四輪車則填補了兩者之間的空白場景。哈啰將三者置于同一舞臺,意圖傳遞一個明確信號:它不僅是出行工具的集合,更是一個覆蓋全場景的出行生態平臺。

從共享單車到順風車、租車服務,再到如今的長途出行布局,哈啰正通過多元化產品串聯分散的出行需求。過去,“長途出行用哈啰”或許只是一句口號,但如今,它已成為整合順風車與租車等多業態的綜合解決方案,為用戶提供更便捷、高效的選擇。這場長江之上的活動,既是哈啰戰略敘事的預熱,也是其生態布局的預演。

在互聯網流量增長乏力的背景下,市場活動需超越短期曝光,成為推動商業計劃的實際抓手。哈啰的“假日狂歡節”正是如此。船身上的單車、順風車、租車裝置,不僅是品牌元素的堆砌,更像一塊立體廣告牌,向沿岸城市傳遞信息:“我們提供全場景出行服務。”這種視覺化表達,比口號更具說服力。

然而,宣告只是第一步,真正的挑戰在于占領用戶心智。用戶習慣具有頑固性,如何讓習慣掃碼騎車的用戶,在需要四輪出行時首先想到哈啰?哈啰的解法是通過“假日狂歡節”,以高頻騎行需求吸引用戶,再通過優惠券體系引導至打車、順風車、租車等低頻但高價值的消費場景。這種“騎行即入口,福利即橋梁”的跨業務聯動,本質是一場用戶心智的塑造。

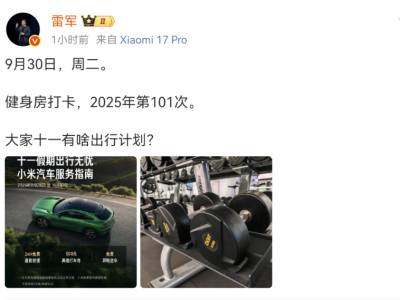

哈啰的野心早已超越單車。從2016年的“哈啰單車”到2018年的“哈啰出行”,再到2022年的“哈啰”,兩次品牌更名清晰勾勒出其從單一工具向綜合服務平臺進化的軌跡。如今,哈啰APP已聚合出行、送貨跑腿、代駕、門票包車、寵物服務、酒店等多元服務。今年6月,哈啰宣布進軍Robotaxi行業,布局未來出行。

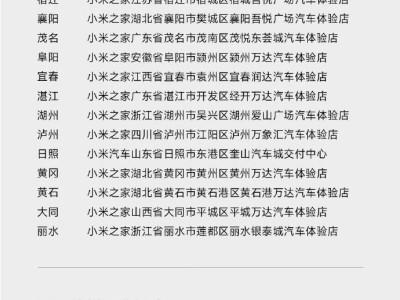

這一戰略并非空中樓閣,而是有堅實數據支撐。以長途出游需求為例,哈啰順風車已覆蓋全國300多個城市,認證車主超3300萬;哈啰租車覆蓋超680座城市,擁有超10萬個服務網點,日均訂單數穩居行業第一。這些數據成為哈啰平臺化敘事的有力印證。

哈啰的戰略擴張背后,是巨大的市場引力。據奧緯咨詢預測,到2030年,中國出行服務市場規模將接近4000億元,其中九成由網約車、出租車和“汽車即服務”模式占據。誰能整合這些服務,誰就將掌握未來出行的核心價值。

當“假日狂歡節”覆蓋數億用戶、聯動各大業務線時,其背后絕非簡單的優惠券系統。外界常將哈啰的成功歸因于地推和精細化運營,卻忽視了其技術底座。這場狂歡恰似一次技術實力的展示,讓哈啰的技術從幕后走向臺前。

哈啰本質上是一家技術驅動的公司。在“假日狂歡節”期間,城市交通網絡如同瞬息萬變的戰場:數百萬輛單車、助力車在城市中流動,疊加打車、租車需求的潮汐式爆發。如何確保用戶“總有一輛在附近”,并在高峰期保障APP穩定運行?這依賴哈啰的AI大模型、北斗高精度定位、智能調度系統和風險測算能力,通過大數據和AI算法精準預測用車需求,實現車輛有效流轉。

哈啰累計的出行數據價值遠超找車與調度本身,成為撬動未來出行如Robotaxi的關鍵杠桿。今年9月,哈啰披露自主研發的“端到端L4技術體系”,并推出首款前裝量產Robotaxi車型“HR1”。該車型采用端到端一體式技術架構,摒棄傳統模塊化方案中感知、預測、規劃、控制的割裂,直接將多傳感器輸入映射為車輛控制指令,顯著提升系統響應速度與決策一致性。

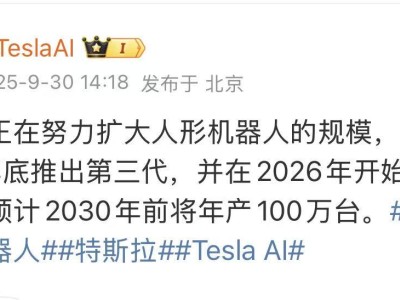

哈啰還構建了“大數據、大算力、大模型”三位一體的技術底座,布局“座艙AI Agent”,并在整車工程層面與主機廠深度協同。根據規劃,2025年哈啰Robotaxi將進入4-5個城市開啟商業化運營,未來8年計劃讓平臺上Robotaxi的運營規模達到100萬輛。

當Robotaxi賽道進入頭部玩家角逐階段,哈啰此時入局不免引發疑問:一個以“輕”運營和“共享”模式見長的公司,如何駕馭“重”資產、高技術的賽道?答案或許藏在“假日狂歡節”的喧囂之下——哈啰最核心的競爭力是其極致的線下運營能力,而這正是Robotaxi從技術炫技走向商業化落地的關鍵。

哈啰CEO楊磊表示,公司選擇此時入局Robotaxi,是因為AI和硬件基礎已成熟,算力成本下降。他強調,技術趨于成熟后,真正的挑戰在于低成本、高效率地管理龐大無人駕駛車隊,包括車輛調度、充電維保、清潔、供需匹配等,本質是一個復雜的線下運營問題。

楊磊舉例,若每天降低非載客時段車載空調開啟時間20%,一年可節省極高費用。“運營的好壞直接影響每一臺車、每一天的車效。”他強調,細節優化將帶來巨大成本優勢,“現階段是技術難,長期來看是運營難。”

哈啰的運營能力并非空談。管理上百萬輛單車、助力車、四輪車的復雜度,甚至高于同城Robotaxi車隊管理。共享單車的“潮汐效應”是公認的運營難題,而“假日狂歡節”則是在常規潮汐之上疊加了無數個因活動產生的“需求脈沖”。哈啰在此期間展現的跨地域、多場景、高強度調度能力,無異于一次針對未來管理Robotaxi車隊的預演。

哈啰在共享出行領域形成的龐大線下運營團隊,是其在Robotaxi領域的優勢。其核心競爭力在于“運營”、管理車輛,而這正是出行行業下半場,尤其是Robotaxi大規模商業化階段的關鍵決勝手。哈啰選擇此時入局,是典型的“后發制人”策略。

“哈啰號”的巡游終會靠岸,但出行下半場的競爭遠未結束。在長江上將單車、順風車與租車擺上同一甲板,哈啰這場“巡游”不僅是對外界認知的測試,也是對內部執行力的檢驗。這場“狂歡節”落幕后,留給市場的,不應只是用戶增長的數據,更應是對哈啰的重新審視。