在智能穿戴設備領域,一場關于交互終端的變革正在悄然發生。Rokid創始人兼CEO祝銘明在近期一場跨界合作發布會上提出一個大膽預測:三五年后,手機雖不會消失,但眼鏡將成為主要交互載體,手機將退居通信、計算和存儲的終端角色,而眼鏡將承擔起更多交互功能。

為實現這一愿景,Rokid制定了雙線戰略:一方面專注研發帶顯示的AR眼鏡,另一方面將不帶顯示的產品與技術能力開放給合作伙伴。與暴龍眼鏡的合作正是這一戰略的首次重要實踐。暴龍憑借其在眼鏡行業的全鏈路能力主導前端設計,Rokid則負責電路、電池等科技模塊,雙方在材料與結構上反復打磨,力求打造出既時尚又舒適的智能眼鏡。

這種合作模式并非首創。meta與眼鏡巨頭Luxottica的合作已在全球市場取得顯著成功,占據了七成份額。暴龍品牌市場總經理楊光指出,智能眼鏡的產品邏輯已發生變化,首先要是一副“好戴的眼鏡”,再疊加科技功能。這一理念與Rokid不謀而合,雙方的合作有望在智能眼鏡市場掀起新的波瀾。

市場對智能眼鏡的熱情正在升溫。據Counterpoint的《全球智能眼鏡出貨量追蹤報告》,2025年上半年,全球智能眼鏡市場出貨量同比增長110%,其中AI智能眼鏡占比達78%,較2024年有顯著提升。在國內市場,阿里、小米、百度等多家大廠已紛紛入局,多款AI眼鏡爭先上市,市場競爭愈發激烈。

面對競爭,祝銘明表現出從容態度。他認為,大公司目前尚未完全準備好入場,現在仍是探索階段。Rokid作為行業里單位投入密度最大的公司,短期內不會缺乏資源支持。他更關注的是OS生態的靈活性,Rokid可接入多款不同公司的大模型、支付平臺等,這為其在競爭中占據優勢提供了可能。

在開發者生態方面,Rokid已聚集近3萬名開發者、近5000家企業。祝銘明透露,明年將投入1000萬元人民幣用于開發者大賽,支持中小團隊,獲獎獎金可支撐其運營。硬件生態同樣采取開放策略,第三方開發者已推出貼膜、甲片、膠囊充電電池等配件,未來攏音器、戒指控制器等也將通過ODM模式納入官方體系。

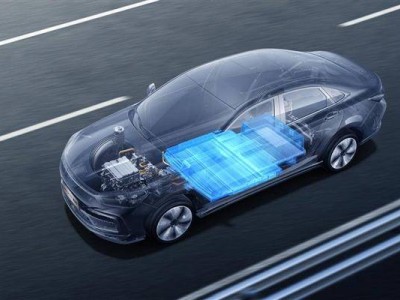

技術進步是推動智能眼鏡普及的關鍵。2025年,智能眼鏡在光波導顯示、專用芯片、電池技術以及交互方式等方面取得顯著突破,使得設備更輕薄、更智能、續航更持久。這些進步直接反映在用戶體驗上。Rokid Glasses在升級融合拍照功能后,用戶日均分享量增長3-4倍;AI搜索、翻譯、提詞等場景使用頻次持續攀升。

線下渠道的表現也印證了智能眼鏡的市場潛力。Rokid已擁有1007家線下加盟店,其中近40家店由Rokid帶來的收入占比超50%,且“線下退貨率幾乎為零”。購買Rokid產品的用戶中20%為首次佩戴眼鏡的新客,智能眼鏡正成為線下渠道的獲客利器。為解決傳統眼鏡渠道擔憂的“電子產品毛利低”問題,雙方提出“套鏡組合”方案,為近視用戶提供“智能眼鏡+適配鏡片”打包服務。

祝銘明表示,AI眼鏡走向大眾市場的信號已經明確,它不再是科技圈的小眾玩具,而是普通人愿意戴、樂于用的日常工具。這一判斷與近期行業內的其他觀點不謀而合,智能眼鏡的普及似乎已成不可逆轉的趨勢。