提到經(jīng)典車型,豐田AE86的名字總能引發(fā)車迷們的熱烈討論。這款車不僅在街頭賽道上留下了無數(shù)傳奇,其搭載的4A-GE引擎更是被許多人視為“神機(jī)”。但鮮為人知的是,4A-GE背后還有一個(gè)龐大的“A”系列引擎家族,甚至衍生出參與方程式比賽的4A-G引擎,這些故事充滿了技術(shù)突破與運(yùn)動(dòng)激情。

豐田的“A”系列引擎與最初的A型引擎截然不同。1934年誕生的首款A(yù)型引擎是豐田汽車制造史上的重要里程碑,這款3.4升直列六缸引擎通過對雪佛蘭動(dòng)力裝置的逆向研發(fā)而成,為豐田后續(xù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。而“A”系列引擎則是豐田技術(shù)升級的產(chǎn)物,作為大規(guī)模生產(chǎn)的四缸頂置凸輪軸引擎,它們不僅成功且功能多樣,成為豐田第二代運(yùn)動(dòng)型引擎的起點(diǎn)。

第一代運(yùn)動(dòng)型引擎家族中,3M、5M-GE、6M-GE系列,以及9R、8R-G、18R-G、18R-GE和2T-G、3T-GE系列均占據(jù)重要地位。1967年,豐田首款雙凸輪軸引擎3M型隨2000GT亮相,標(biāo)志著高性能DOHC引擎從愛好者領(lǐng)域走向大眾市場。此后,9R型、10R型、2T-G型和18R-G型等引擎相繼問世,將雙凸輪軸技術(shù)推廣至更廣泛的駕駛?cè)后w。

20世紀(jì)70年代的石油危機(jī)與排放法規(guī)收緊成為雙凸輪軸引擎的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。面對發(fā)動(dòng)機(jī)性能下降的挑戰(zhàn),豐田憑借技術(shù)積累與研發(fā)投入,于1982年推出1G直列六缸系列,隨后4A-G系列問世。這兩款引擎標(biāo)志著豐田第二代運(yùn)動(dòng)型引擎的開端,其中1G-GE首次將每缸四氣門技術(shù)應(yīng)用于量產(chǎn)車,此前該技術(shù)僅見于賽車領(lǐng)域。

隨著雙凸輪軸引擎普及,豐田進(jìn)一步推出渦輪增壓型號(hào)。1982年的3T-TGE、1985年的雙渦輪增壓1G-GTE,以及1988年搭載于Supra Turbo A的7M-GTE引擎,均展現(xiàn)了豐田在動(dòng)力提升上的突破。1985年,日本首款增壓引擎1G-GZE誕生,次年4A-GZE搭載SC12增壓器登場,為引擎家族注入新活力。

第二代引擎的開發(fā)旨在滿足新一代車迷對多樣化與高性能的需求。通過排放控制、低油耗與輕量化設(shè)計(jì),豐田不僅追求動(dòng)力提升,還注重快速響應(yīng)、低噪音與免維護(hù)特性。例如,1982年量產(chǎn)的4氣門引擎1G-GE與4A-GE,憑借“高輸出、快速響應(yīng)且節(jié)油”的特點(diǎn),顛覆了傳統(tǒng)引擎的吸引力。

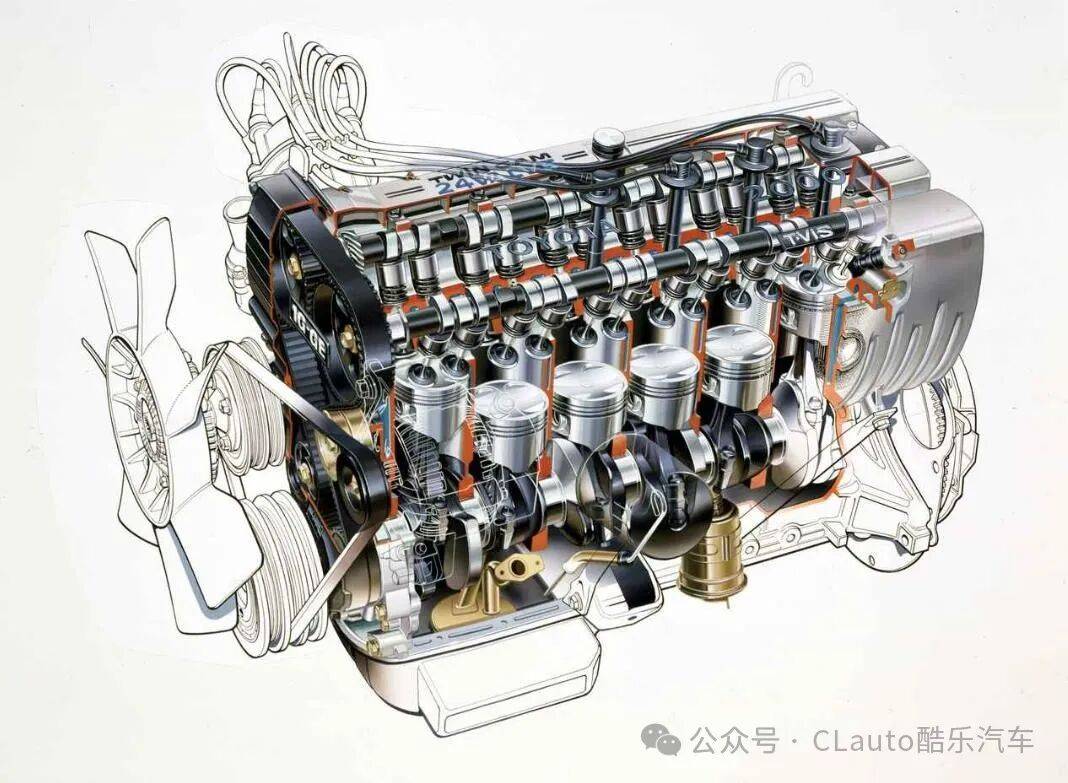

豐田將雙凸輪軸4氣門技術(shù)分為高效型與運(yùn)動(dòng)型。高效引擎(標(biāo)記“F”)強(qiáng)調(diào)效率、扭矩與實(shí)用性,而運(yùn)動(dòng)型引擎(標(biāo)記“G”)則追求高端動(dòng)力、高轉(zhuǎn)速與快速響應(yīng)。這種差異化設(shè)計(jì)使豐田能夠覆蓋更廣泛的用戶需求。例如,4A-G引擎通過一體式缸蓋與50°氣門角度設(shè)計(jì),優(yōu)化了進(jìn)排氣效率,同時(shí)五角形燃燒室與中央火花塞確保了高效燃燒。

1989年,豐田成為Formula Atlantic賽車系列的主要贊助商,其引擎開發(fā)部門TRD-USA取代Cosworth成為官方供應(yīng)商。選用的引擎是4A-G改進(jìn)版,這款1600cc雙頂置凸輪軸、每缸四氣門動(dòng)力裝置,在1994年通過電子燃油噴射技術(shù)進(jìn)一步升級。盡管與Cosworth BDA引擎同屬“A”系列命名,但兩者除部分螺母螺栓外幾乎無通用部件。

“A”系列引擎采用頂置凸輪軸設(shè)計(jì),緊湊的薄壁鑄鐵缸體為演化提供了多用途基礎(chǔ)。其DOHC配置通過凸輪軸直接驅(qū)動(dòng)氣門,延續(xù)了1927年Salmson賽車引擎的原理。四氣門設(shè)計(jì)增加了進(jìn)排氣面積,提升了容積效率與轉(zhuǎn)速上限。與高效引擎不同,運(yùn)動(dòng)型引擎的寬氣門夾角在高流量時(shí)優(yōu)化了進(jìn)排氣效率,同時(shí)低摩擦損失與卓越燃燒特性確保了燃油經(jīng)濟(jì)性與可靠性。

豐田的技術(shù)創(chuàng)新還體現(xiàn)在變量進(jìn)氣系統(tǒng)(TVIS)上,該系統(tǒng)通過優(yōu)化扭矩輸出提升了全轉(zhuǎn)速范圍的性能。生產(chǎn)布局方面,1989年豐田的Shimoyama、Kamigo和Tahara三大工廠承擔(dān)了核心生產(chǎn)任務(wù),其中高效引擎如4A-FE與運(yùn)動(dòng)型4A-G均出自Shimoyama。隨著全球化推進(jìn),7A缸體與曲軸在英國制造,4A引擎運(yùn)往土耳其,澳大利亞生產(chǎn)的引擎則供應(yīng)新西蘭,中國天津工廠也參與了5A引擎的生產(chǎn)。

引擎型號(hào)的編碼規(guī)則反映了豐田的設(shè)計(jì)邏輯。以數(shù)字表示代數(shù),字母表示系列,后續(xù)組合代表特定特征。例如,4A-GE代表第二代1.6升雙頂置凸輪軸16氣門燃油噴射引擎,而4A-GZE則表示增壓版本。這種編碼體系使引擎家族的演進(jìn)與規(guī)格差異一目了然。

從1983年引入的4A引擎開始,“A”系列通過不斷修訂擴(kuò)展了應(yīng)用范圍。1984年的4A-ELU采用螺旋進(jìn)氣口與程序化噴射技術(shù),實(shí)現(xiàn)了超稀薄燃燒。該系列不僅服務(wù)于Corolla、AE86等經(jīng)典車型,還延伸至第一代MR2與部分冷門車型。1990年,排量提升至1.8升的7A引擎誕生,標(biāo)志著“A”系列向更大排量的探索。這一系列引擎不僅是豐田技術(shù)進(jìn)步的象征,更體現(xiàn)了其對運(yùn)動(dòng)精神的堅(jiān)持。