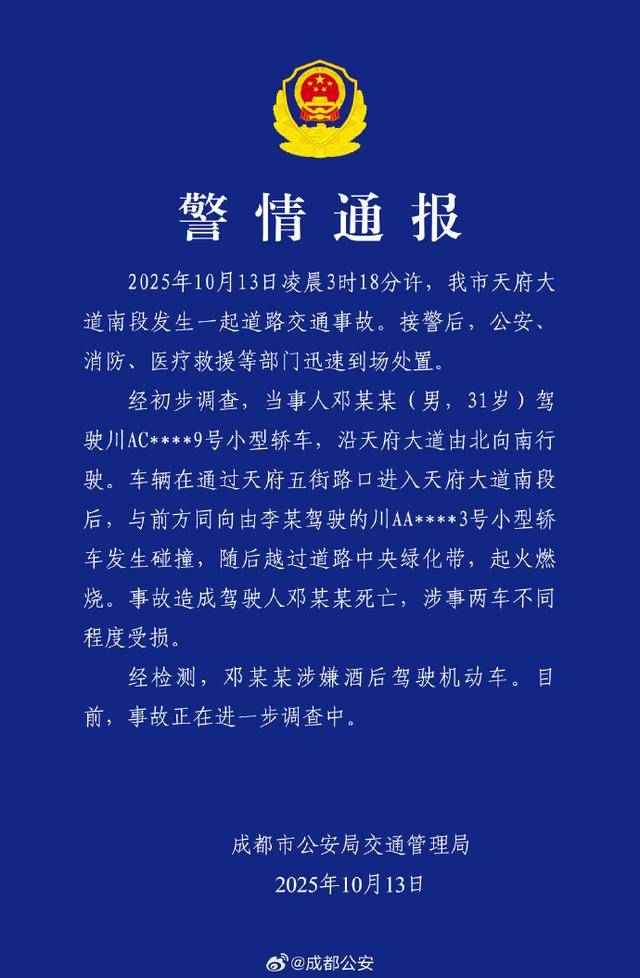

一場發生在成都天府大道的交通事故,將新能源汽車的安全設計推上輿論風口。10月13日凌晨,一輛轎車在高速行駛中失控撞擊中央綠化帶后起火,駕駛人因救援人員無法及時打開車門不幸身亡。經檢測,涉事司機涉嫌酒駕,但事故中暴露的電子門鎖與隱藏式門把手設計問題,引發行業對新能源車型應急安全機制的深度討論。

現場監控視頻顯示,事故車輛以極快速度超越前車后突然失控,撞擊后迅速起火。多名路人嘗試用拳腳、滅火器破拆車門未果,消防人員最終使用電鋸切割才進入車內,但駕駛人已無生命體征。網傳涉事車型為小米SU7 Ultra,盡管小米汽車尚未正式確認,但該事件已導致其港股股價當日下跌7.28%,成交金額激增至平日2.6倍,連帶部分新勢力車企股價承壓。

這并非小米汽車首次陷入安全爭議。2025年9月,該公司曾因L2輔助駕駛系統存在極端場景安全隱患,宣布召回11.69萬輛SU7標準版車型,通過OTA升級解決軟件問題。而今年3月,安徽銅陵高速發生的一起SU7事故至今未公布調查結果,進一步加劇了公眾對品牌安全性的質疑。

國際智能運載科技協會秘書長張翔指出,新能源汽車普遍采用的電子門鎖設計在鎖止狀態下,外部人員無法直接開啟車門,這一設計初衷是提升防盜性能。然而,當車輛發生嚴重碰撞導致高壓系統斷電時,電子解鎖功能可能失效,這是行業普遍面臨的物理局限。他舉例稱,雷克薩斯等豪華品牌車型也曾出現類似情況,問題并非某個品牌的特有缺陷。

張翔特別提到,近一年上市的新車型中,部分廠商已在門板內側增設隱藏式外置應急開關,但消費者普遍對此功能知之甚少。事故現場救援人員因不熟悉應急結構而錯失救援時機,暴露出行業標準缺失的問題。他建議,應通過法規強制統一應急開關的形態與標識,確保在極端情況下外部人員能快速操作。

資本市場對事件的反應迅速。多家券商研報顯示,部分小米汽車展廳出現退訂咨詢,預計10月至11月訂單轉化率將下降5%-10%。社交媒體上,“車門無法打開”“電池爆燃”等話題四小時內閱讀量突破8億次,負面情緒較此前銅陵事故更為集中。盡管小米財報顯示汽車業務營收占比不足10%,但品牌形象受損或影響其長期市場布局。

中國企業資本聯盟副理事長柏文喜分析,此次事故可能推遲小米汽車的出海計劃。歐盟與英國GSR2法規均要求“事故后車門可無工具從外部開啟”,若監管機構追加專項安全測試,小米原定2027年進入歐洲市場的節奏或延遲6至9個月。工信部計劃自2026年起將“碰撞后自動解鎖+機械應急開鎖”納入強制檢驗項目,小米等新勢力品牌可能成為首批適用對象。

業內人士普遍認為,小米需盡快公布技術調查結果及改進方案,例如通過OTA升級優化門鎖應急功能或啟動針對性召回,以重建公眾信任。在新能源汽車市場競爭日益激烈的背景下,安全性能已成為消費者決策的關鍵因素,任何設計缺陷都可能對品牌造成長遠影響。