近年來,固態電池技術因具備顛覆性潛力,成為新能源汽車領域競相布局的焦點。據統計,自2021年起,中國企業在固態電池領域的專利申請量呈現爆發式增長,五年內累計提交1.3萬項相關專利,其中發明專利占比超過九成。這一數據背后,是車企與電池廠商對技術突破的迫切需求——消費者對固態電池的期待已形成市場共識,甚至出現“等固態電池上市再購車”的聲音。

固態電池的核心優勢在于其能量密度與安全性。以豐田公布的技術路線為例,搭載固態電池的車型續航里程可突破1000公里,充電時間縮短至10分鐘。這一突破源于固態電解質的高機械強度,能有效抑制鋰枝晶穿刺問題,從而允許使用比容量更高的鋰金屬負極材料。數據顯示,固態電池能量密度可達400Wh/kg,部分方案甚至達到500Wh/L,遠超當前液態三元鋰電池的255Wh/kg與磷酸鐵鋰電池的140-160Wh/kg。同時,固態電解質取代液態電解液后,電池在撞擊、高溫場景下的燃爆風險顯著降低。

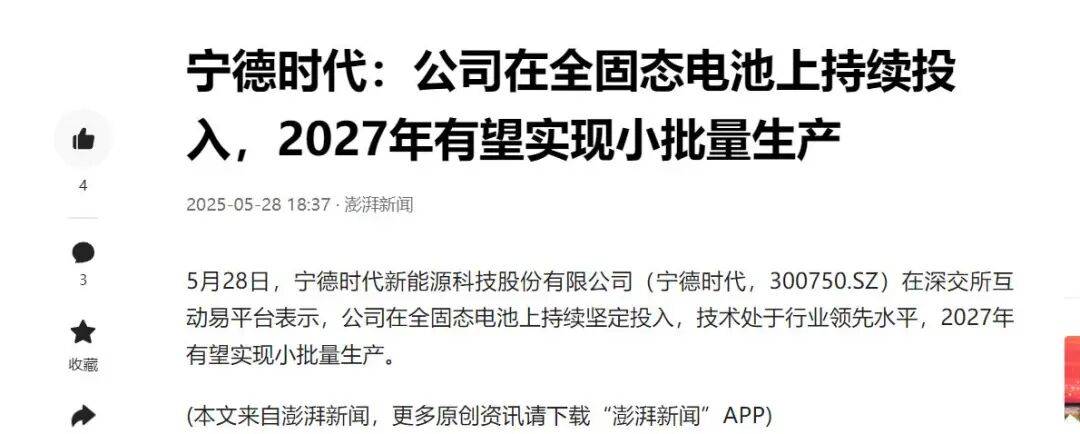

盡管技術前景誘人,但量產進程卻面臨多重挑戰。寧德時代與比亞迪作為行業龍頭,均對固態電池的商業化節奏持謹慎態度。比亞迪高管曾公開批評半固態電池為“文字游戲”,寧德時代則在2025年半年報中直言,當前資本熱度遠超產業實際進度,樣品展示與規模化生產存在巨大鴻溝。這種謹慎源于技術、成本與市場的三重壓力。

技術層面,固態電池的材料與制造工藝尚未成熟。全固態方案需采用鋰金屬負極,其市場價格高達85-95萬元/噸,是高端人造石墨負極的17-19倍。制造環節中,從勻漿、涂布到烘烤的傳統工藝需大幅調整,清陶能源透露,全固態產線設備改造比例達70%。更關鍵的是,固態電解質存在離子電導率低、固-固界面穩定性差等問題,直接影響電池的充放電速度與循環壽命。這些問題需要通過設備精度提升與工藝迭代逐步解決,而技術成熟至少需經歷兩到三代產品迭代。

成本壓力同樣不容忽視。固態電池的生產成本是液態電池的2.5-3倍,實驗階段成本甚至超過傳統電池的5倍。以中端電動車為例,固態電池的增加成本可能達8-10萬元,幾乎等同于整車價格。充電基礎設施的適配問題進一步推高商業化門檻。固態電池需搭配高速快充技術,但現有液態電池充電樁可能無法完全兼容,這意味著需新建專用充電設備或改造現有設施,涉及龐大的基礎設施投入與時間周期。

市場競爭的加劇也在削弱固態電池的研發動力。截至2025年8月,續航800公里的純電動車型已批量上市,包括寶馬iX3、極氪007、小米SU7等,液態電池的續航短板正被快速彌補。同時,超充技術的發展進一步縮小了補能效率差距——華為計劃2024年布局10萬根超充樁,蔚來、理想等新勢力也在加速布局,液態電池可在20分鐘內充滿電,續航焦慮顯著緩解。當現有技術已能滿足市場需求時,企業投入固態電池的緊迫性自然降低。寧德時代作為液態電池市場的壟斷者,固態電池的推廣本質上是對自身業務的沖擊,這種“左手打右手”的矛盾,也在一定程度上抑制了其研發積極性。

固態電池的商業化進程,本質上是技術成熟度、成本控制與市場競爭的平衡游戲。當液態電池在性能、成本與基礎設施上持續優化,固態電池的突破不僅需要解決自身的技術難題,更需證明其相對于成熟方案的不可替代性。這場電池技術的革命,或許仍在等待一個更合適的時機。