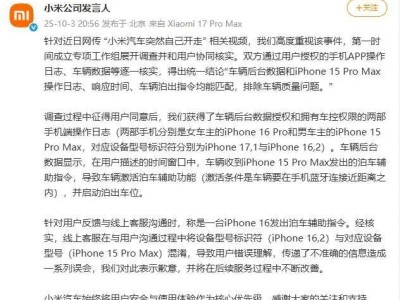

北京郵電大學物理科學與技術學院丁陽教授團隊取得了一項突破性發現——在特定條件下,螺旋槳的旋轉方向與物體運動方向出現反常關聯,即無論正轉還是反轉,物體均呈現后退趨勢。這一現象被命名為“推進力反轉”,相關研究成果已發表于《美國國家科學院院刊》(PNAS)最新一期,并于10月3日在線公開。

研究團隊通過實驗與三維數值模擬,揭示了這一現象的物理機制。其核心因素在于流體動力學中的關鍵參數——雷諾數,該參數用于描述物體在流體中運動時慣性力與粘性力的相對大小。例如,船舶在水中航行時因慣性力主導而處于高雷諾數環境,而細菌在血液中游動時則因粘性力主導而處于低雷諾數環境。團隊發現,當雷諾數處于中等范圍時,螺旋槳的推進行為會發生根本性變化。

實驗中,團隊使用帶有傾斜葉片的螺旋槳在硅油中旋轉,觀察到兩種競爭效應的共同作用。其一為“離心吸入效應”:螺旋槳旋轉時在周圍形成負壓區,導致尾部流體被向前吸入,進而產生反向吸引螺旋槳的力;其二為“后向流體加速效應”:傾斜葉片撞擊流體形成向后射流,同時產生沿軸向向前的升力。在中等雷諾數條件下,前者產生的反向吸力超過后者產生的正向升力,導致物體整體后退。

這一發現挑戰了傳統螺旋槳推進的認知。通常情況下,螺旋槳正轉產生向前推力,反轉則產生向后拉力,但研究證實,在特定流體參數下,正反轉均可能引發物體后退。團隊通過系統調整螺旋槳轉速、葉片角度及流體粘度等參數,驗證了這一現象的普遍性,并構建了理論模型解釋其物理本質。

該研究不僅為流體動力學領域提供了新的理論視角,也可能對微型水下航行器、生物仿生機器人等工程應用產生啟發。例如,在低雷諾數或中等雷諾數環境中,傳統螺旋槳設計可能需要重新評估其推進效率。目前,團隊正進一步探索該現象在復雜流體環境中的擴展性,以及如何通過結構優化實現推進方向的主動控制。