國慶與中秋相逢,這個難得的超長假期,對大多數人而言是放松休閑的好時光,但總有一群人選擇堅守崗位。對于那些投身科研前沿的人來說,假期往往與忙碌相伴,而非休息。

他們行走在科研的道路上,爭分奪秒是常態。在實驗室里,只要實驗還在進行,“不打烊”的不僅是設備,更是科研人員。文匯報推出“深耕一線譜新篇”系列報道,聚焦滬上高校那些奮戰在科研一線的青年科學家,記錄他們非同尋常的假日生活。

上海交通大學機械與動力工程學院的教授錢小石,便是其中一員。這個超長假期,對他和團隊成員來說,與往常的周末并無二致,他們依舊駐守在學校實驗室,為科研事業默默耕耘。

錢小石團隊在電卡效應制冷領域取得了顯著突破。在基礎原理和材料制備方面,他們實現了關鍵進展,并憑借此成果在2024年全國顛覆性技術創新大賽中榮獲卓越獎。這一成果有望為人們的日常制冷模式帶來顛覆性變革。

錢小石是一位“非典型”科學家。2018年入職上海交大時,他沒有耀眼的論文成果,只有產業界的創業經歷。入職前三年,他未發表任何研究論文。直到第四年,他的研究取得突破性進展,成果直接登上國際頂刊《自然》,此后又在《自然》《科學》等頂刊上發表了5篇論文。

“對我來說,論文發表從來都不是最重要的。我更看重的是成果能否真正影響產業,以及培養的學生能否真正跨界,既能從事跨學科研究,也能創業開公司。”錢小石這樣說道。

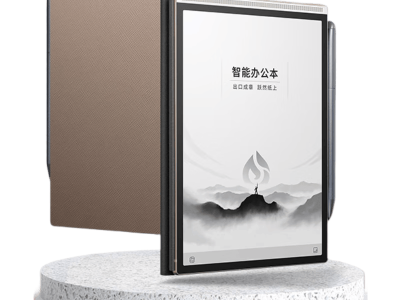

在錢小石的辦公桌上,有一張看似普通的暗色“塑料紙片”,實則是一種利用電卡效應制冷的薄膜設備。這種設備體積小巧,可集成在芯片上,也可裝備在墻壁、窗戶玻璃夾層中實現制冷。在相同制冷功率下,其重量僅為傳統空調的八十分之一,且無需壓縮機。

這一神奇效果的實現,源于科學家利用凝聚態物理學領域的電卡效應制備的材料。簡單來說,就是通過固體材料通電后壓縮相變吸收熱量來實現制冷。高分子中的電卡效應是由華人科學家章啟明在2008年發現的。

制冷技術是人類歷史上的重大發明之一,但傳統制冷方式存在諸多問題。全球約10%的電力用于制冷,間接產生近一千兆噸二氧化碳。2019年,建筑供暖的二氧化碳排放量達到4.3千兆噸。歐洲已明確,2035年將禁止PFAS(氟材料,氟利昂是其中一種)的生產使用。氟利昂制冷所需的壓縮機需要高壓容器,難以實現小型化。

“電卡效應剛被發現時,學術界和產業界都很興奮,但要將其真正應用于產業界,還有很多問題需要解決。”錢小石是章啟明的博士,他一直跟隨導師,嘗試解決電卡效應在實際應用中遇到的問題。這段經歷讓他對科研有了不同的認識:“每當研究取得階段性進展,導師很少和我們討論論文要投哪里,而是琢磨如何開展下一步攻關,推進后端應用。”

受導師影響,錢小石博士畢業后沒有申請大學教職,而是加入了一家創業公司,圍繞自己的博士課題開展工作。“大約2016年,我們在電卡材料和制冷系統的產業化方面做了很多前沿工作。雖然沒有發表過一篇論文,但在專業領域內,我們的研究比歐美學術界領先了五六年,學術界直到2023年才達到我們當時的水平。”

從產業界回到學術圈時,錢小石的學術簡歷并不突出,也達不到很多高校的招聘要求。他坦言:“雖然我不在意是否發論文,但帶著一些‘光環’回國,和當時的狀態還是有很大差別的。幸運的是,上海交大給了我足夠的發展空間。”

2018年,錢小石入職上海交通大學機械與動力工程學院,擔任長聘教軌副教授。學校為他匹配了400萬元的科研啟動經費,“和美國的一些名校差不多,我也做好了非升即走的準備”。

此后,他全身心投入到完善電卡效應落地的研究中。經過三年的“沉默”,2021年他的研究取得突破,將電卡制冷循環壽命從百余次提升至超過百萬次,論文很快發表在《自然》上,這也是他回國后主導發表的第一篇研究論文。

“發表論文很重要,但它不該是追求的第一目標。我的精力有限,在針對領域內一兩個重大難點開展工作之外,可能沒有時間去寫很多論文。不過,即便達不到學校的要求、面臨非升即走,我也可以再離職創業。”錢小石坦言,產業界的經歷讓他知道,人生并非只有一種選擇。但在推動電卡效應進入實際應用中,他堅定地認為,大量基礎研究是繞不開的,比如圍繞良率、材料壽命等工程要素開展的基礎研究工作,這些規律的發現往往需要3-5年的積累。

在解決實際問題的過程中,錢小石團隊發現了一些有趣的物理、化學效應,隨后連續在《自然》《科學》雜志上發表了幾篇論文。“當我們專注于解決工程問題,試圖找到背后的科學規律時,哪怕只是管中窺豹,這時候總結規律而寫成的論文,也就是水到渠成的結果了。”

雖然錢小石的成果離產業化僅一步之遙,但他目前并沒有親自去推動成果轉化的打算。“我是大學教師,相對于科研,我最重要的工作是培養人,我要花大量的時間投入教學、指導學生。”他更希望培養出真正有能力跨界的學生。

不論是產業界還是學術界,真正的創新很大程度上需要“跨界”。錢小石在研究電卡效應時,不僅要解決物理問題,還要解決化學問題、材料問題、工程問題,還要和潛在投資人交流。“現實中,沒有哪個問題是只對應著某個學科,且新型技術的研發沒有前人的成果可借鑒,不得不逼自己跨界創新。希望我培養的學生和我一樣,打破學科邊界的束縛,在各個行業里都能夠摸爬滾打,這樣他們做什么事都不會怵,干得了科研,開得了公司。”

在錢小石看來,培養跨界創新能力之所以重要,是因為這也是國家未來發展之亟需。“現在我們要解決的‘卡脖子’問題,雖然很難,但因為知道有人做出來過,所以還是‘心里有底’的。當有一天,沒有人可以對我們‘卡脖子’的時候,我們是不是知道自己該往哪里走?這將對人的眼界、勇氣、堅韌、耐心都帶來很大考驗,這也許是我們的下一代人會面對的局面。”也正因此,錢小石常對學生們說,“科研工作者是和老天爺較勁的人。老天爺把很多科學規律都藏了起來,而我們就是要找到這些科學規律、找到未來發展方向的人。”