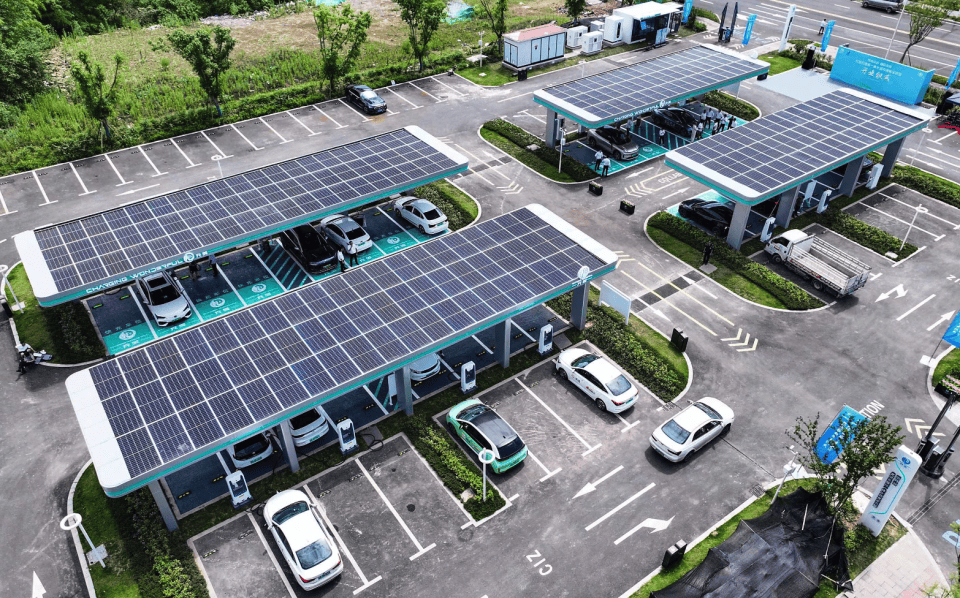

近年來,國內新能源汽車市場呈現出爆發式增長態勢,純電車型憑借超充技術與電池技術的持續革新,性能表現愈發強勁。然而,充電問題始終是制約新能源汽車用戶體驗的關鍵因素。即便車樁匹配達到理想狀態,在長途出行場景下,電動車的補能效率仍難以與燃油車加油相提并論,這成為整個行業亟待突破的瓶頸。

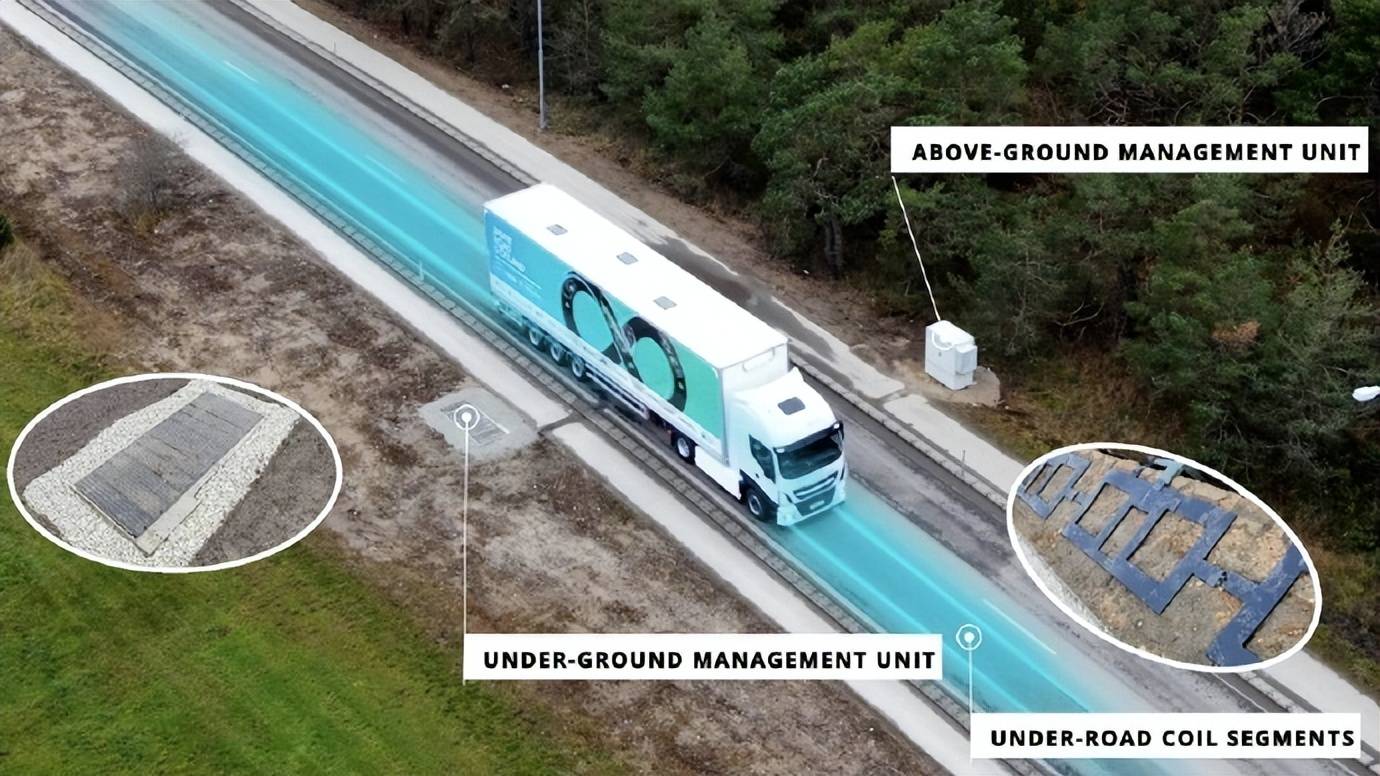

法國近期公布了一項雄心勃勃的計劃:到2035年歐盟燃油車禁售令生效時,將在國內構建總長約9000公里的"電動高速公路"網絡。考慮到法國現有高速公路總里程不足1.2萬公里,該計劃幾乎覆蓋了所有主干線及重要支線,其規模與膽識令人矚目。這項被命名為"動態無線充電走廊"的工程,旨在通過在路面嵌入感應線圈,實現車輛在行駛過程中持續補能。

技術參數顯示,該系統支持車輛以120公里/小時的速度行駛時進行無線充電,充電效率可達傳統快充的80%。但這項創新面臨的首要挑戰是天文數字般的建設成本。據測算,每公里改造費用相當于傳統高速公路的5-8倍,涉及路面翻新、感應設備鋪設、智能電網改造等多個環節。有分析指出,受限于法國特有的行政審批流程與建設效率,到2035年實際完成里程可能不足計劃的十分之一。

事實上,移動無線充電技術的構想早已存在。三年前,中國杭甬高速就曾傳出將部署時速1000公里級移動充電系統的消息,宣稱可實現車輛在高速行駛中以常規快充80%的功率持續補能。但時至今日,這項技術仍未實現商業化應用。業內專家指出,技術可靠性、電磁輻射控制、多車并行充電等關鍵問題尚未完全解決。

從應用前景看,這項技術若能成熟,將徹底改變長途出行方式。特別是在中國這樣高速公路總里程達18萬公里、節假日出行需求旺盛的市場,配備無線充電功能的電動車可實現"不停車補能"。配合高級駕駛輔助系統,駕駛體驗將接近高鐵的便捷性。但技術專家同時提醒,當前無線充電效率仍存在20%-30%的能量損耗,大規模應用還需突破材料科學與電磁兼容技術的雙重壁壘。

關于法國能否通過這項技術實現"彎道超車"的討論,多數觀點認為難度極大。中國新能源汽車產業已形成完整產業鏈,2024年出口量突破300萬輛,市場滲透率達45%。即便法國成功建成部分電動高速公路,中國車企也可通過技術合作或自主研發快速跟進。更關鍵的是,中國在智能網聯、電池回收等領域的布局,已構建起遠超充電設施的技術護城河。