曾幾何時,增程式電動車在國內市場遭遇了不小的質疑。當理想、問界等品牌陸續推出增程式電動車時,不少車企的工程師和高層公開表達了對這項技術的批評,甚至用“脫褲子放屁”“有天然缺陷”等激烈言辭形容,甚至有車企宣稱“打死不做增程”。作為一項結構相對簡單的技術,增程式電動車從誕生之初就背負了諸多爭議,市場接受度一度低迷。

然而,市場風向正在悄然改變。消費者對新能源汽車的核心需求逐漸清晰——用電才是關鍵。許多購買插混或增程車型的用戶發現,車輛購回后,油箱里的油幾乎未動,充電口卻因頻繁使用而出現磨損。對于大多數用戶而言,時間成本并非首要考量,即使沒有家用充電樁,通過公共充電樁充電的成本也遠低于油價,等待時間并非不可接受。數據顯示,插混和增程車型的純電行駛里程占比極高,發動機僅在少數情況下啟動。

增程式電動車的優勢在此背景下愈發凸顯。其設計通常設定一個電量閾值,只要電量不低于該限值,增程器便不會啟動,完全滿足用戶“能不用油就不用油”的需求。相比之下,部分插混車型,尤其是多擋插混,采用“雙閾值”策略——車速超過一定值或電量低于一定值時,發動機均會啟動。這意味著,即使在城市道路行駛或短途高速行駛時,發動機也可能頻繁介入,對于注重節省成本的用戶而言,這顯然不夠理想。

此前,部分車企技術人員對增程式電動車的批評主要集中在效率問題上。他們認為,增程器啟動時,從發電機到輪端的能量傳遞過程不夠高效,虧電狀態下油耗較高。然而,這種觀點更多基于工程師的思維框架。對于大多數用戶而言,日常用車以短途通勤為主,純電行駛足以覆蓋需求,虧電油耗的影響微乎其微。長途行駛的頻率本就不高,即便油耗略高,也難以成為決定性因素。

除了動力和油耗,增程式電動車的駕駛體驗也是其核心競爭力之一。與部分插混車型相比,增程式電動車本質上是電動車,電機輸出平順且線性,而插混車型在發動機直驅或變速箱介入時,可能產生抖動和頓挫,駕駛感受明顯遜色。這一點對于注重舒適性的用戶而言,尤為重要。

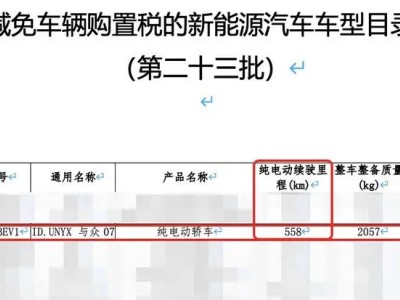

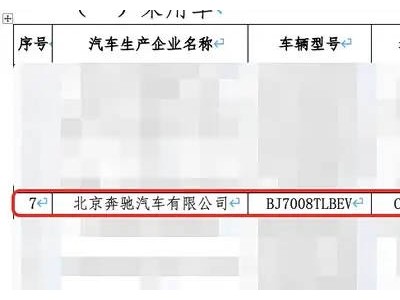

從車企的角度看,增程式電動車在用戶實際用車場景中并無明顯短板,所謂的“不足”更多是插混路線支持者的理論推導。增程式結構簡單,成本更低,這也促使更多車企轉向這一技術路線。隨著電池技術的進步,未來兩年將涌現大量支持4C、5C超充且電池容量達60度、80度的增程式電動車。這些車型的純電續航里程大幅提升,充電速度更快,無論是城市通勤還是高速駕駛,均可視為純電車使用,僅在極端情況下才需啟動增程器。屆時,增程器的油耗問題或將徹底被忽視。