上海人工智能實驗室聯合香港科技大學、澳門大學、中科院自動化所等十余家國際頂尖機構,在arXiv平臺發布了一項關于大語言模型效率優化的重要研究。該研究系統梳理了當前七大類前沿技術方案,為破解AI模型能耗與性能的矛盾提供了全新思路。

傳統大語言模型面臨的核心挑戰在于注意力機制的計算復雜度。當處理長文本時,模型需要分析每個詞語與其他所有詞語的關聯,導致計算量呈平方級增長。研究團隊形象地將此比喻為圖書管理員需要同時查閱數萬冊書籍,這種"全面關注"的模式雖準確但效率極低,尤其在多模態數據處理時表現更為突出。

線性序列建模技術通過重構計算流程實現效率突破。該技術借鑒工廠流水線設計,將原本需要全員協調的復雜運算轉化為有序的環節傳遞。例如線性注意力機制重新組織計算順序,使每個處理單元只需關注特定環節;線性循環神經網絡則通過"記憶壓縮"技術,將歷史信息提煉為精華要點存儲,避免重復計算。測試時訓練循環神經網絡更賦予模型"現場學習"能力,可根據實時輸入動態調整處理策略。

稀疏序列建模采用"選擇性關注"策略,其靜態稀疏方法通過預設規則確定關注重點,如同制定閱讀指南指定關鍵段落;動態稀疏方法則根據內容語義自動選擇關注點,類似醫生根據癥狀確定檢查項目。免訓練稀疏技術尤為突出,它能在不重構模型的前提下,通過優化注意力連接顯著提升推理速度,在長文檔處理中可將耗時從數小時壓縮至分鐘級。

高效全注意力技術通過工程優化挖掘現有架構潛力。IO感知注意力重新設計數據存取流程,將頻繁內存訪問轉為高速緩存運算;分組注意力讓多個處理單元共享鍵值對,在保證性能的同時減少內存占用;混合注意力則根據任務特性組合不同方法,形成"高速公路+地鐵"的復合交通系統。量化注意力通過降低數值精度,在幾乎不影響準確性的前提下提升計算效率。

稀疏專家混合系統引入專業分工理念,將大型網絡分解為多個"專科醫生"模塊。路由機制根據輸入特征智能分配任務,負載平衡系統確保各專家工作量均衡。專家架構演進中,細粒度專家通過分解大網絡提升處理復雜度,共享專家則提供基礎能力支持。專家混合轉換技術可將現有模型無縫升級為混合架構,在保持性能的同時降低推理成本。

混合架構通過融合不同技術優勢創造新范式。層間混合在不同層級采用不同處理機制,基礎層使用線性序列建模高效處理序列信息,高層采用全注意力機制捕捉復雜語義。層內混合則在單個層級組合多種方法,如將注意力頭分為全注意力組和線性注意力組。這種模塊化設計支持漸進式優化,新方法可無縫集成到現有系統。

擴散大語言模型開創了并行生成新模式。非自回歸擴散模型擺脫順序生成限制,通過噪聲逐步轉化機制同時生成多個詞語,大幅提升生成速度。橋接技術結合擴散與自回歸模型優勢,在需要精細控制的場景保留傳統方法。多模態擴散模型突破單一文本處理,實現文本、圖像、音頻的協同生成,創造出更具創意的內容。

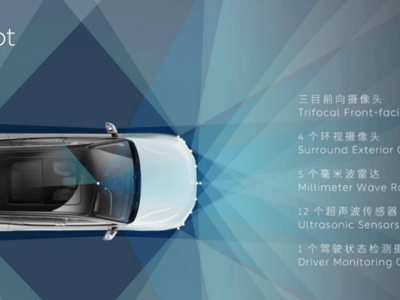

跨模態應用將效率架構拓展至視覺、音頻等領域。在計算機視覺中,新架構可實時處理4K/8K圖像,同時分析多幀序列數據;醫學影像處理通過高效計算實現多切片同步分析;音頻處理領域,線性建模技術改善了長音頻處理質量。自動駕駛系統利用這些架構實時融合多傳感器數據,提升復雜環境感知能力。多模態專家混合系統通過智能路由分配文本、圖像、音頻處理任務,顯著提升跨模態理解效果。

硬件效率優化推動技術落地。FlashAttention系列算法通過內存訪問模式優化,充分利用GPU高速緩存;塊級并行處理將長序列分割為可并行計算的模塊;量化壓縮技術降低數值精度,在邊緣設備實現模型部署。流式處理支持邊輸入邊輸出,動態資源調配可根據負載實時調整計算資源,使大規模AI服務更具經濟性。

該研究詳細分類了當前最前沿的解決方案,包括線性序列建模、稀疏序列建模、高效全注意力等七大技術方向。每種方法都包含多種具體實現路徑,如線性序列建模包含線性注意力、線性循環神經網絡等四種變體,稀疏序列建模區分靜態、動態和免訓練三種模式。這種系統化梳理為后續研究提供了清晰的技術路線圖。

完整研究論文已發布于arXiv平臺(編號:arXiv:2508.09834v1),詳細闡述了各類技術的實現原理、性能對比和應用場景。這項成果不僅推進了學術認知,更為工業界提供了可落地的技術方案,推動AI技術向更高效、更環保的方向發展。