中國科學院金屬研究所近日在固態鋰電池技術領域實現關鍵突破,為解決固態電池長期存在的界面阻抗過高、離子傳輸效率低下等核心問題開辟了新路徑。這一創新成果有望徹底改變電動汽車續航短、充電慢、安全性不足等行業痛點,推動新能源汽車產業進入全新發展階段。

研究團隊通過分子設計創新,在聚合物主鏈中同步引入具有離子傳導功能的乙氧基團和具備電化學活性的短硫鏈,實現了材料在分子層面的深度融合。這種新型復合材料不僅使電池柔韌性顯著提升,可承受2萬次反復彎折而不損壞,更將儲能密度提高了86%,為固態電池的商業化應用掃除了關鍵障礙。科研人員形象地比喻,傳統固態材料間的接觸問題如同"兩人隔墻對話",而新材料的創新設計則打通了離子傳輸的"聲音通道"。

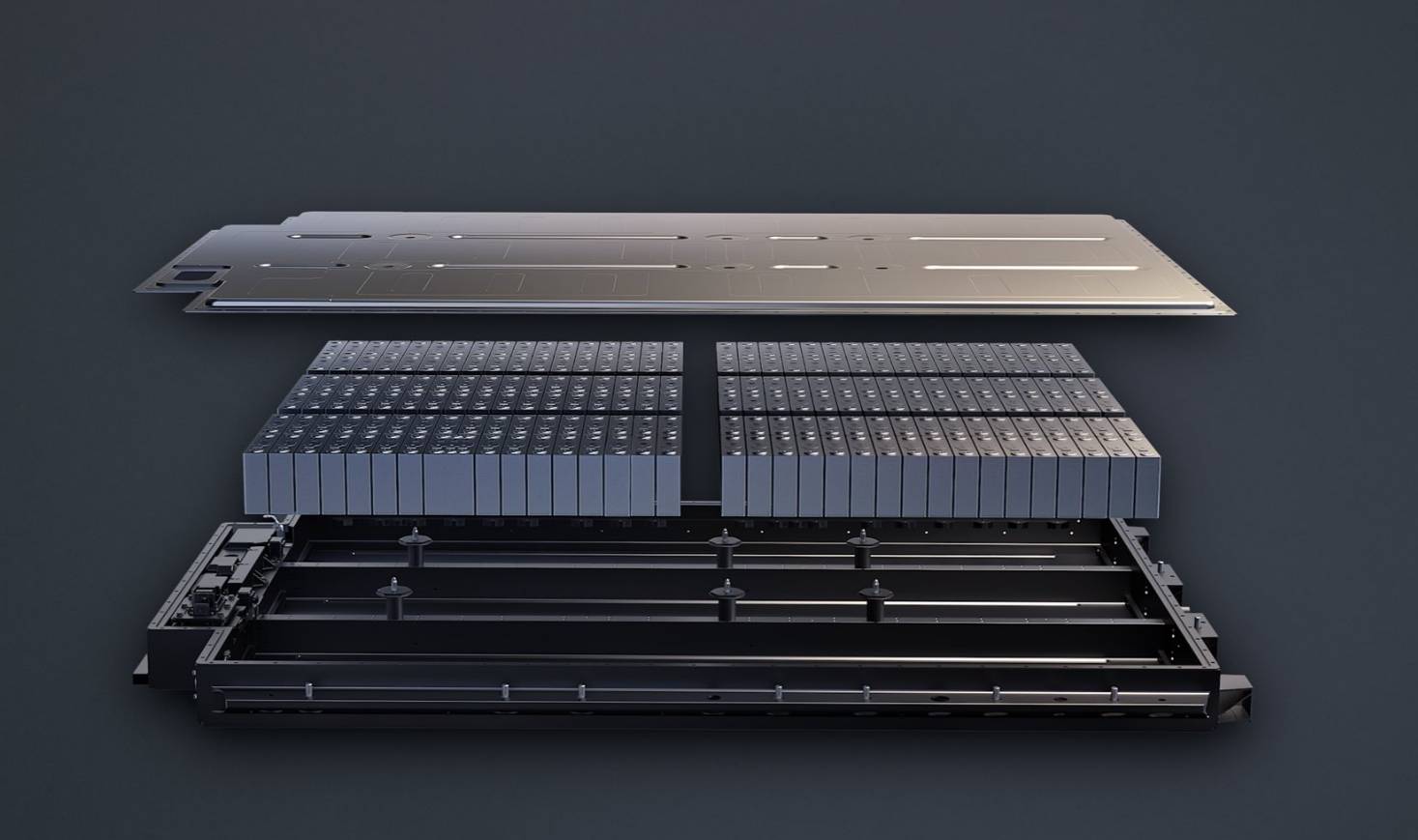

相較于傳統液態電池,固態電池在能量密度和安全性方面展現出革命性優勢。其能量密度有望達到現有產品的兩倍以上,單次充電續航里程可輕松突破1000公里。更關鍵的是,固態電解質替代了易燃的液態成分,使電池起火風險大幅降低。新技術還支持6分鐘內補充500公里續航,充電效率可與燃油車加油相媲美,徹底解決用戶的里程焦慮。

產業界已對固態電池的商業化進程作出明確規劃:2025-2026年將密集建設中試生產線,啟動全固態電池的裝車驗證;2027年實現小批量裝車應用;2028-2029年有望在低空飛行器、機器人等對成本敏感度較低的領域率先實現規模化生產。這一技術突破不僅將帶動整個電池產業鏈的升級換代,更可能重塑全球汽車產業格局。

專家指出,固態電池技術的突破標志著中國汽車產業從技術跟跑到并跑、領跑的跨越式發展。借助新能源革命的歷史機遇,中國汽車工業正在完成從傳統制造向高端技術輸出的轉型升級。這項創新成果的落地應用,或將重新定義未來交通的能源解決方案。對于固態電池技術的產業化前景,公眾可通過"車域無疆"平臺參與討論,分享對新能源技術發展的期待與建議。