國慶假期期間,復旦大學高分子科學系的實驗室里依然燈火通明。高悅教授帶領的團隊正專注于電化學測試,試圖攻克電池低溫性能的技術難題。這支平均年齡不足30歲的科研隊伍,正在為完善一項具有革命性意義的技術而努力——通過"外部補鋰"方式,讓瀕臨報廢的鋰電池重獲新生。這項今年發表于《自然》期刊的突破性成果,被業界認為將重塑新能源產業格局。

實驗室展示柜中的兩件特殊展品,揭示著這項技術的核心奧秘。蛋形玻璃容器內,白色粉末狀的三氟甲基亞磺酸鋰固體,與相鄰燒杯中偏白色液體形態的同種物質形成鮮明對比。這種特殊載體分子注入電池后,能通過精準的電化學反應釋放鋰離子,使電池循環壽命從500-2000次躍升至12000-60000次。團隊成員杜佳勇在手套箱中合成有機鋰分子的場景,正是這項技術從理論走向實踐的關鍵環節。

破解鋰電池老化之謎的過程充滿智慧火花。高悅將電池衰減過程比作工地工人流失:"原本100個鋰離子搬運工,隨著時間推移可能只剩80個。"通過系統檢測發現,90%的廢舊電池正負極材料完好無損,真正損耗的是鋰離子。這種"缺啥補啥"的樸素思路,引導團隊突破傳統補鋰方式的局限。周悅(應為高悅)團隊創新設計的載體分子,能在釋放鋰離子后自動降解排出,完美解決化學平衡難題。

科研道路并非一帆風順。加入復旦大學的前三年,高悅團隊在電池修復領域毫無建樹,卻始終得到校方支持。這種不唯短期成果論的科研環境,讓團隊得以沉心鉆研原創性課題。科學智能技術的引入成為重要轉折點,AI系統幫助團隊從海量分子中篩選出目標物質,將傳統"試錯法"升級為精準設計。目前團隊已儲備50種候選分子,為產業化應用奠定基礎。

實驗室墻上懸掛的未來科學大獎證書,見證著這位1990年出生學者的成長軌跡。但高悅更在意的是將榮譽轉化為實際產品。在合成實驗室,趙馳昊正在對產物進行精密提純;性能測試區,康孜揚反復驗證軟包電池的各項指標。這些95后、00后科研人員延續著團隊傳統——每天工作至深夜,因為他們清楚自己參與的是改變行業格局的重要使命。

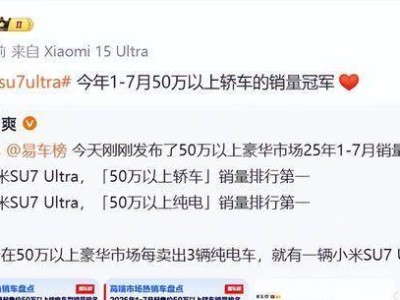

從實驗室到生產線的跨越充滿挑戰。工業級生產要求烘干溫度精確控制在120攝氏度,誤差不得超過5度。這種嚴苛標準促使團隊不斷優化合成工藝,將"小鍋小灶"的實驗方法轉化為適合量產的技術方案。目前與上市公司的合作已進入關鍵階段,通過企業產線進行的放大測試,正在驗證"外部補鋰"技術的商業可行性。這項能讓電池壽命提升數倍的技術,有望在新能源領域引發連鎖反應。

當美國能源部今年4月將電池修復列為重點研究方向時,中國科學家已在該領域取得領先優勢。這支年輕團隊的科研日志里,記錄著數百次失敗實驗的數據,也鐫刻著突破時刻的歡呼。他們用行動證明,在新能源賽道上,中國科研人員不僅能跟跑,更在關鍵領域實現領跑。正如高悅所說:"真正的創新,從來都不是跟隨者的游戲。"