國慶假期期間,全國各大熱門景區(qū)內(nèi)出現(xiàn)了一個新現(xiàn)象:許多游客的鼻梁上不再架著傳統(tǒng)墨鏡,而是換上了科技感十足的AI眼鏡。在長城腳下,有游客用AI眼鏡拍攝難得占據(jù)的有利位置所看到的壯麗景色;在博物館中,觀眾通過AI眼鏡查詢展出古幣的歷史背景;東京的街頭,有人借助AI眼鏡實(shí)時(shí)翻譯菜單內(nèi)容。這種無需動手的便捷體驗(yàn),正成為吸引早期用戶的核心賣點(diǎn)。

今年被業(yè)內(nèi)稱為“百鏡大戰(zhàn)”元年,僅上半年就有近20個品牌推出AI眼鏡新品,包括meta、華為、百度、谷歌、Snap、Rokid、雷鳥創(chuàng)新等科技巨頭。除了科技發(fā)燒友和戶外運(yùn)動愛好者,視障群體也成為這一產(chǎn)品的意外受益者,他們利用AI眼鏡的語音交互和物品識別功能,更好地感知周圍環(huán)境。

IDC預(yù)測,2025年中國智能眼鏡出貨量將達(dá)到290.7萬臺,同比增長121.1%。小米、阿里、meta、谷歌等企業(yè)紛紛布局這一領(lǐng)域。在眾多功能中,拍照成為最受歡迎的應(yīng)用場景。戶外運(yùn)動愛好者莎莎表示,AI眼鏡的即時(shí)拍攝功能特別適合記錄騎行途中的晚霞等轉(zhuǎn)瞬即逝的風(fēng)景,避免了掏出手機(jī)拍攝的麻煩。

語音交互功能也深受用戶喜愛。正在減脂的小宇每天依靠AI眼鏡解決午餐選擇難題:“我采用碳循環(huán)方法刷脂,在食堂會讓AI眼鏡根據(jù)碳水化合物和蛋白質(zhì)需求推薦菜品,或者估算卡路里。”他使用的雷鳥V3在語音交互方面表現(xiàn)良好,但攝像頭識別精度仍有提升空間,比如曾將西紅柿炒雞蛋誤判為青菜。

作為穿戴設(shè)備,AI眼鏡在續(xù)航和舒適度上面臨挑戰(zhàn)。目前主流產(chǎn)品如小米、Ray-Ban meta第二代在普通使用下可達(dá)8-9小時(shí)續(xù)航,但連續(xù)錄制或播放音頻時(shí),續(xù)航時(shí)間會大幅縮短至40分鐘-3小時(shí)。舒適度方面,由于人臉結(jié)構(gòu)差異,即使采用粗腿、粗框設(shè)計(jì),仍有用戶反映壓臉或滑落問題。

一個令人意外的應(yīng)用場景是視障群體的使用。meta推出的“be my eyes”功能可通過語音指令描述周圍環(huán)境,幫助視障用戶識別道路情況、尋找物品等。Reddit論壇上,有視障用戶反饋該功能實(shí)用,但建議增加OCR文本識別功能以提升閱讀體驗(yàn)。

AI眼鏡并非全新概念,13年前谷歌就曾推出Google Glass,引發(fā)市場轟動。這款產(chǎn)品具備信息顯示、拍照、翻譯等功能,但1500美元的高價(jià)和單眼顯示導(dǎo)致的眩暈感,使其未能持續(xù)火爆。如今,技術(shù)進(jìn)步使顯示模組成本下降35%,分辨率和清晰度大幅提升,為商業(yè)化鋪平道路。

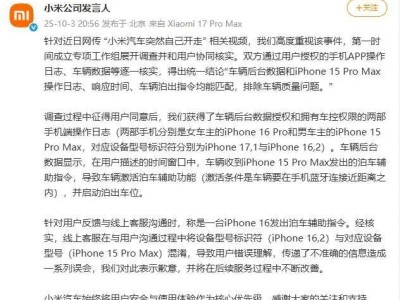

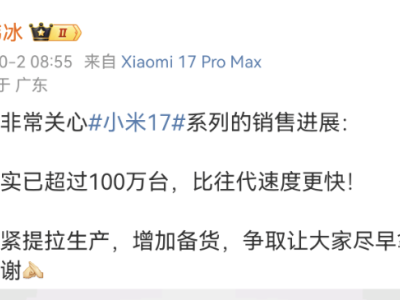

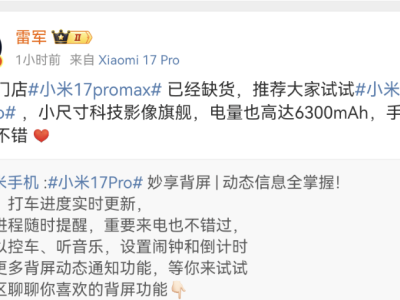

大廠布局AI眼鏡不僅是為了控制成本,更是為了搶占生態(tài)位。在AI時(shí)代,硬件競爭已從單品轉(zhuǎn)向生態(tài)整合。小米提出的“人車家”概念,就是以智能手機(jī)為核心,連接出行、居家等場景。AI眼鏡因其能捕獲人類80%的感知信息,被視為未來人機(jī)交互的關(guān)鍵載體。

硬件廠商如華為、小米,希望通過AI眼鏡完善自身通信和出行生態(tài);軟件廠商如阿里、字節(jié),則瞄準(zhǔn)支付、短視頻等場景的軟件入口。無論是硬件還是軟件企業(yè),都看中了眼鏡這一產(chǎn)品形態(tài)的潛力。

然而,AI眼鏡要避免成為“泡面神器”,仍需解決兩大難題:如何與手機(jī)共存,以及未來如何升級。meta在Connect大會上推出的meta Ray-Ban Display,通過可視化交互和肌電控制手環(huán),嘗試增加交互形式和軟件生態(tài)。但打破生態(tài)壁壘仍是所有廠商面臨的挑戰(zhàn),例如小米希望將抖音接入AI眼鏡,而字節(jié)也在探索自有產(chǎn)品。

從更宏觀的角度看,AI眼鏡的發(fā)展反映了電子產(chǎn)品去物理化的趨勢。與XR頭顯類似,AI眼鏡目前仍是增加物理設(shè)備的存在,尚未完全取代智能手機(jī)的功能。要實(shí)現(xiàn)長足發(fā)展,必須提高使用頻率并完善產(chǎn)品形態(tài),否則可能重蹈Kindle的覆轍,從紅極一時(shí)走向被市場遺忘。