在寶山區南大智慧城,機器人正以多樣化形態融入城市生活。機械臂揮毫潑墨書寫書法、機器狗身披獅袍表演傳統舞獅、智能咖啡師精準完成拉花制作……這些創新應用突破了“人形”設計的局限,轉而根據具體場景需求開發功能,展現了科技與現實的深度融合。

2025年上海城市空間藝術季寶山展區以“科創改變生活”為主題,通過“生態+產業+智慧”的立體化呈現,打造了一場兼具前瞻性與公眾參與度的城市實踐。開幕式上,由機器狗組成的鼓陣首次亮相,將傳統打擊樂與未來科技結合,引發觀眾對人機協作的無限遐想。這種文化與科技的跨界融合,成為展區最引人注目的亮點之一。

作為藝術季重要活動,“智慧樂跑”在南大智慧城同步啟動。2.6公里的賽道從科創之門延伸至上師大附中寶山分校,沿途設置多個科技互動點。宇樹科技的人形機器人G1與機器狗Go2擔任“陪跑官”,在終點為完賽者頒發充滿未來感的獎牌。數百名跑者與智能設備同框合影的畫面,生動詮釋了科技賦能運動的新體驗。

盡管機器人應用前景廣闊,但商業化進程仍面臨挑戰。辛頓人工智能創始人李科頻坦言,當前人形機器人單臺成本高達數十萬元,而實際應用場景有限,導致投入產出比不理想。但他同時指出,隨著產業鏈上下游協同創新,規模效應將推動成本下降,人形機器人市場有望迎來爆發式增長。

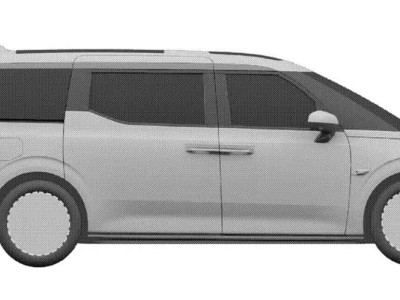

針對“未來機器人是否必須人形”的討論,李科頻提出不同觀點。他以公司研發的污水處理巡檢機器人為例,這類設備需要深入地下管網作業,對防水性、靈活性和耐久性要求極高。“特定場景需要特定形態的機器人。”他強調,垂直細分領域將孕育更多創新機遇,機器人產業可能涌現大量“小而美”的科技企業。

這種判斷源于實踐驗證。辛頓人工智能憑借30人團隊創造了數千萬元效益,其成功證明專注細分領域的輕量化模式同樣具有競爭力。李科頻認為,未來機器人形態將更加多元,從工廠到家庭,從地下管網到城市空間,每個場景都可能催生獨特的智能解決方案。