上海虹橋機場的滑行道上,數十架飛機緩緩排隊,每一分鐘的等待都意味著高昂成本與碳排放。對于前中國東方航空資深民航管理專家王宇來說,這些“看不見的浪費”二十多年來一直深深刺痛著他。

正是這種切身體會,讓他萌生了用人工智能優化地面運行效率的想法,并最終創立了上海行沙科技公司,目標是打造一個既像人一樣思考、又比人算得更快更準的航空器智能推出輔助決策系統,為管制員提供全局優化的地面運行方案。

今天我們有幸采訪到了王宇,他分享了系統研發背后的理念、技術亮點與未來愿景。

問:您能先談談自己的職業經歷嗎?

王宇:我在民航從業20多年,包括八年飛行簽派和十年機場運行管理經驗,是從民航生產一線摸爬滾打出來的。期間我拿到了美國FAA和中國CAAC飛行簽派資格,被評為上海市首席技師,獲得過國資委全行業創新類一等獎。這些年的經歷,讓我對機場的運作有了非常深刻的理解——每一個細微的調度決策,都會直接影響飛機、機坪,甚至整個空域網絡的效率。2021年,我從央企離職創業,開始專注于飛機指揮調度領域的人工智能算法研發。這條研發之路是極其艱難的,始終不變的是對民航的熱愛和初心。

問:是什么契機讓您創辦上海行沙科技,研發智能推出輔助決策系統?

王宇:這源自長期的痛點積累。我們經常看到飛機在地面排隊滑行,有時候要等一二十分鐘,甚至更長。就拿一架A330機型來說,地面多等待一分鐘,就意味著運營成本多出1000元(1分鐘1張機票),此外還會產生大量碳排放。全國每天有上萬架次航班,這種浪費是巨大的。于是我們就想,如果能把過去的經驗和AI技術結合,打造一個能“像人一樣思考,但比人算得更快更準”的數字化大腦,讓飛機在地面運行更流暢,對于民航這個行業來說將能創造巨大的經濟價值和社會效應。這就是行沙科技創立的初衷。

問:您覺得目前國內大中型機場在地面運行管理中主要面臨哪些挑戰?

王宇:概括起來就是三個詞——“看不見、算不準、控不精”。

看不見:管制員只能依賴雷達和肉眼,無法全面、實時掌握機坪、滑行道、跑道以及機場臨近空域的復雜情況,總會有盲區。

算不準:幾十架飛機同時在滑行,涉及停機位、路線、沖突點、推出順序、起飛順序等,人工很難精確算清楚。

控不精:很多時候只能“走一步看一步”,管制員通常只能顧及眼前的沖突,很難做到前瞻性全局控制。結果就是燃油消耗增加,碳排放上升,效率也受限。

問:能否用通俗的方式介紹一下您公司的系統是如何工作的?

王宇:可以把它想象成“機場地面交通的超級智能大腦”,主要做兩件事:

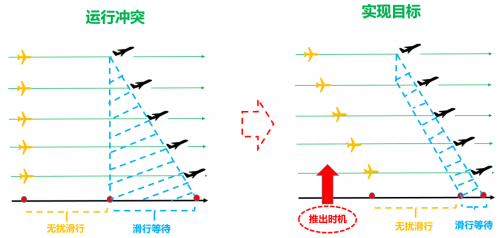

1、運籌規劃:系統同時考慮機坪上所有飛機,知道每架飛機的位置、去向、機型、速度、間隔和規則,然后像高明棋手一樣,為飛機規劃錯峰推出的時間表和最優滑行路線。目標是讓飛機像流水線一樣階梯式到達跑道,而不是一窩蜂排隊。這就是我們追求的“無擾滑行”。

2、沖突預判:系統可以提前預測兩架飛機可能的路口“沖突”,并建議管制員調整推出時間或路線,把潛在沖突解決在發生前,讓滑行更加安全順暢。

這類計算極其復雜,決策空間之大,數字上可以表示為 10^1000,遠超過人力所及。我們通過自主研發的 AIME 算法引擎——類似人腦神經網絡的大模型,像 AlphaGo 下圍棋一樣,在海量可能性中快速找到最優解,幾秒鐘就能完成全局規劃。

問:在實際應用中,這套系統取得了哪些成效?

王宇:我們在上海虹橋機場進行了 5G-AeroMACS 示范工程試點。2025 年春運前后的三個月試運行中(全年最繁忙時段),虹橋機場平均滑行時間顯著縮短,并達到近幾年的歷史最好水平。同一時期,與虹橋體量相當的杭州、西安、昆明等機場,由于航班量激增,滑行時間指標普遍上升,而虹橋卻實現了逆勢下降。

更有說服力的是對比實驗:試運行結束后,系統暫停使用了一段時間,滑行時間指標顯著回升;系統重啟應用,指標再次下降。這“一升一降”的對比,充分驗證了系統效果。

理論上,系統全面應用可縮短機場平均滑行時間2-3分鐘,降幅15%。按這些數據折算,每年可為虹橋機場運營的航空公司節省超 1 億元,同時減少數萬噸碳排放。

問:行沙科技的團隊和技術實力如何?

王宇:我們團隊最大的特點是“深度行業認知(懂民航)與尖端技術能力(懂 AI)的跨界融合”。我本人負責產品設計和戰略,確保技術方案始終緊扣行業痛點。我們的算法工程師團隊專注于核心算法研究,同時具備很強的產品轉化能力,能夠把復雜的技術落地為可用的系統。

2016 年,我們在國務院國資委熠星創新創意大賽中獲得民航領域唯一一等獎,創新點是首次將“系統輔助決策”和“思維鏈多因素價值評價體系”應用于機場停機位動態管理,并實現工程化落地。評委會看中的不僅是技術本身,更在于我們把復雜 AI 技術與民航核心痛點結合起來,產生了明顯的經濟和社會效益。

問:與國際上知名企業相比,行沙科技的解決方案有哪些獨特優勢?

王宇:美國 FAA、NASA 以及雷神公司聯合研發的 TFDM 系統是行業的標桿。我們的產品在理念上可以說“英雄所見略同”,但是在具體實現上,我們有后發優勢,也有本土化優勢。

技術路徑更前沿。TFDM 系統起步較早,其架構相對傳統。我們起步晚,但直接采用了更先進的 AI 算法引擎,模型優化能力更強,計算效率也更高。

其次,更契合中國民航的實際。我們的系統擁有完全自主知識產權,從中國機場的實際運行特點、空管規則到機坪布局,都進行了針對性研發和優化,因此本土化適配程度更高,落地速度也更快。

最后是部署成本和周期優勢。我們提供的方案更加靈活,性價比高,更適合中國機場的多樣化需求。同時,方案也更符合關鍵系統、核心技術國產化的要求。

問:您認為先發優勢和技術壁壘主要體現在哪些方面?

王宇:我們的技術壁壘主要有三個方面。

第一,數據與知識壁壘。我們的算法模型融合了我個人二十多年民航運行經驗,這不是單純的技術團隊能在短時間內獲得的。而且,我們已經深度嵌入虹橋機場的指揮系統,積累了寶貴、高質量的實際運行數據,用于不斷優化和迭代。

第二,工程化與準入壁壘。民航行業安全至上,一個新系統要進入空管指揮體系,必須通過非常嚴苛的測試和認證。我們已經完成了這一艱難過程,實現了真正的“從 0 到 1”,贏得了用戶的信任和認可,這也是競爭對手難以短期跨越的鴻溝。

第三,持續迭代壁壘。我們的算法已經持續迭代了四五年,每隔一到兩周就會進行一次優化升級,在真實場景中越用越聰明。這種持續進化能力,形成了一個動態的技術護城河,讓我們的系統在競爭中更具優勢。

問:系統的推廣計劃和商業模式如何?

王宇:商業模式是“一次性內核部署費 + 年度運維服務費 + 碳交易”。

推廣計劃分三步:

重點突破:核心機場,如京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝等。

區域輻射:以核心機場為中心,向周邊千萬級機場推廣。

全面覆蓋:未來幾年覆蓋全國 40 個主要大中型機場,打造中國民航智慧運行新引擎。

問:項目運營目前有什么難點嗎?

王宇:項目的難點,其實已經從最初的技術攻堅,轉向了更復雜的系統工程。

一方面,是規模化復制。虹橋的成功離不開特殊的機遇和深度合作,就像我們造出了一艘“航天飛機”,但它沒法直接飛去別的機場。每個機場的“引力環境”都不同——機坪布局、運行規則、數據接口各不相同,需要大量本地化適配,成本高、周期長,也需要政策層面的推動。

另一方面,是商業上的“價值錯配”。買單的是機場,但省下油錢的卻是航空公司。所以,我們必須設計出一個能讓機場也分享到效率紅利的模式,比如縮短滑行時間、提升容量,或是碳交易收益。

前路不易,但價值毋庸置疑。虹橋的數據已經給出答案,雖然現在的系統只是“雛形”,但背后還有更廣闊的 AI 空間和戰略意義,這不僅是商業探索,更是一份社會責任。

我們真誠期待來自民航局、地方政府、機場、航空公司、科研院所和平臺伙伴的關注與支持。希望能在政策上獲得更多引導,為技術創新營造更好的土壤;也期待與志同道合的生態伙伴攜手,共同破解商業模式的難題;同時聯手頂尖科研力量,攻關下一代核心技術。我們希望創造一個機場受益、航司省錢、旅客滿意、綠色低碳的多贏未來。

問:系統大規模推廣后,可帶來哪些經濟和社會效益?

王宇:我們的愿景是“AI賦能:打造中國民航智慧運行新引擎”。覆蓋全國 40 多機場后,每日可服務旅客 150 萬人次,航班 1 萬架次,航空公司日均節省運營成本 800 萬元,年化約 30 億元。每日節省燃油約 300 噸,減排約 1000 噸,為國家的“雙碳”戰略做出直接貢獻。

問:您如何看待 AI 技術在未來民航運行管理中的發展前景?

王宇:我認為,AI 會開啟民航運行管理的新模式。未來一段時間,輔助型和伴隨型 AI 將成為主流。民航本身運行規模龐大,成本高昂,所以每一次能夠與飛機運行深度結合的新技術出現,都會帶來可觀的經濟效益、商業價值以及社會效應。

我想強調的是,航空器智能推出系統只是一個起點,它只是飛機運行過程中的一個小環節。未來,我們的目標是讓 AI 深度融入整個指揮系統,逐步拓展到機坪作業集群信息聯動、機場運行模擬仿真、機坪預戰術規劃、機載導航、飛行 4D 航跡預測與智能引導等領域。最終,我們希望構建一個全域、全時、全要素的智慧機場數字孿生體,實現機場資源的全局優化和自主智能調度。

我相信,AI 將成為民航高質量發展的新型生產力,而我們也有信心,在這個浪潮中扮演關鍵的角色。