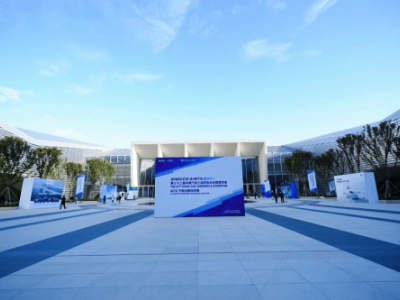

近日,一場聚焦中國白酒科技發展歷程的盛會在貴州遵義拉開帷幕——“85鑒定”40周年紀念活動在此隆重舉行。來自釀酒、微生物、食品工業等領域的專家學者齊聚一堂,通過學術研討、實地考察等形式,共同追溯中國白酒行業科研創新的源頭,探討產業技術升級的未來方向。

活動核心聚焦于1975年啟動的“茅臺酒易地生產試驗”項目。當年,為突破茅臺酒產能瓶頸、探索傳統工藝標準化路徑,國家科技辦公室將該項目列為重點中試工程,并抽調茅臺酒廠原廠長鄭光先等20余名技術骨干,在遵義匯川區石子鋪建立試驗基地。經過十年攻關,科研團隊在氣候模擬、菌種培育、工藝優化等方面取得突破,最終于1985年通過由嚴東生、方心芳、周恒剛等22位權威專家組成的技術鑒定委員會驗收,這場鑒定會因深遠影響被載入行業史冊,史稱“85鑒定”。

作為“中國白酒一號工程”的直接傳承者,貴州珍酒在紀念活動中承擔了重要角色。與會代表先后走進珍酒趙家溝生態釀酒區與石子鋪老廠區,現場觀摩智能制曲系統、醬香酒釀造工藝等現代化生產環節,并重點探訪了“85鑒定”原址。在品鑒環節,中國食品工業協會副會長馬勇對珍酒品質給予高度評價:“酒體醬香濃郁,曲香與花果香、焙烤香層次分明,口感醇厚細膩,空杯留香持久,堪稱大曲醬香典范。”

珍酒李渡集團董事長吳向東在主題報告中,通過對比1976年“巴黎審判”葡萄酒品鑒會與“85鑒定”的歷史意義,揭示了兩場評酒會對行業技術規范化的推動作用。他指出:“‘85鑒定’不僅驗證了茅臺酒工藝的可復制性,更奠定了中國白酒從經驗傳承向科學研究的轉型基礎。”

在嘉賓對話環節,多位“85鑒定”親歷者首次公開了項目背后的細節。據介紹,試驗初期團隊曾面臨氣候差異導致發酵周期延長、本地微生物群落適配等難題,最終通過構建人工窖池環境、篩選優勢菌種等技術手段實現突破。與會專家普遍認為,該項目形成的“環境模擬-工藝優化-質量管控”體系,至今仍為白酒行業技術升級提供重要參考。