“微信派”近日發布的一篇文章引發網絡熱議,話題聚焦于當代人使用朋友圈的行為變化。文章援引微信公關總監披露的數據:每天仍有1.2億用戶活躍在朋友圈發布內容,7.8億用戶會瀏覽朋友圈,這一數字持續多年保持穩定。這些數據表明,朋友圈作為中國用戶重要的社交場景,遠未走向衰落。

為何許多人卻感覺朋友圈“冷清”了?微信團隊將其歸因于“信息繭房”效應。隨著好友列表的擴張,朋友圈內容被大量稀釋,用戶接收到的信息更加碎片化。更深層的變化在于,用戶的分享習慣已發生轉型——從無拘束的自我表達轉向謹慎的內容篩選。

當同事、親戚、甚至陌生好友涌入社交圈,發布內容前需要反復權衡:“這條動態是否合適?”“領導看到會怎么想?”這種心理壓力催生了分組可見功能,一條朋友圈可能衍生出多個版本,真實的自我逐漸被隱藏。部分用戶甚至選擇徹底沉默,從內容生產者轉變為旁觀者。

微信產品團隊對此有明確認知。他們宣布朋友圈將永久保留按時間排序的展示邏輯,拒絕引入算法推薦機制,同時明確不會上線訪客記錄功能。相關負責人解釋稱,記錄訪客行為如同在社交場合中監視他人行蹤,會加重用戶的心理負擔。這種設計體現了對社交壓力的深刻理解——讓分享回歸純粹,而非負擔。

另一個引發討論的決定是,朋友圈不會推出內容二次編輯功能。微信認為,人生無法倒帶修改,朋友圈應當成為記錄真實生活的編年史,而非可隨意美化的回憶錄。這種堅持守住了產品作為生活記錄工具的初心。

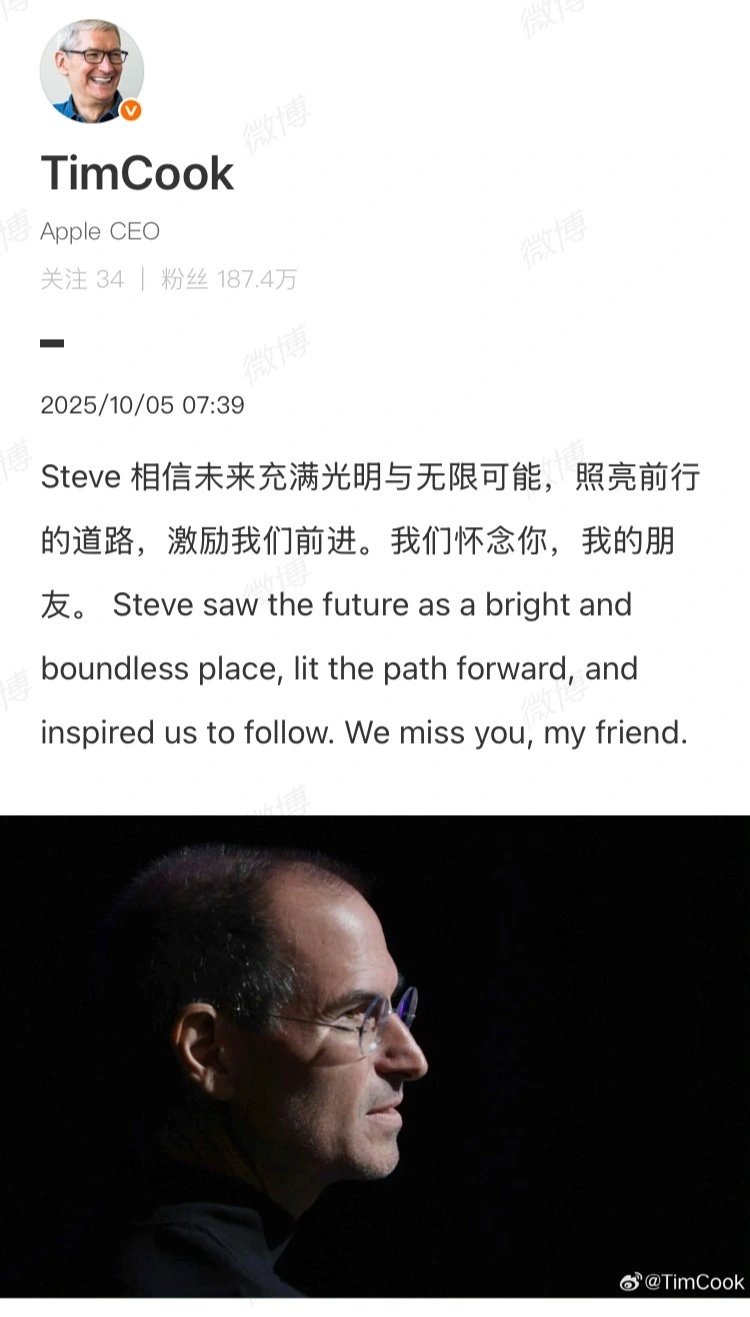

在數字時代的溫情細節中,微信對逝者賬號的處理方式同樣值得關注。自今年9月起,長期未登錄的賬號不再被回收,這意味著逝者的朋友圈將永久留存,親友可通過這些定格的瞬間延續情感聯結。這種設計為數字社交增添了一抹人文關懷。

面對每天產生1.2億條內容卻看似“安靜”的朋友圈,用戶需要重新思考社交的本質。朋友圈的初衷是連接真實的生活與情感,而非精心策劃的表演。當用戶擺脫過度修飾的束縛,允許自己發布不完美卻真實的瞬間,或許能重拾這個平臺的活力。

在算法主導、社交壓力加劇的當下,朋友圈仍堅持簡單的時間線排序,抵抗著過度復雜化的趨勢。或許真正需要改變的,不是產品功能,而是用戶的使用心態——解開分組的枷鎖,偶爾展現真實的自己,那個充滿生命力的朋友圈,其實從未離開。