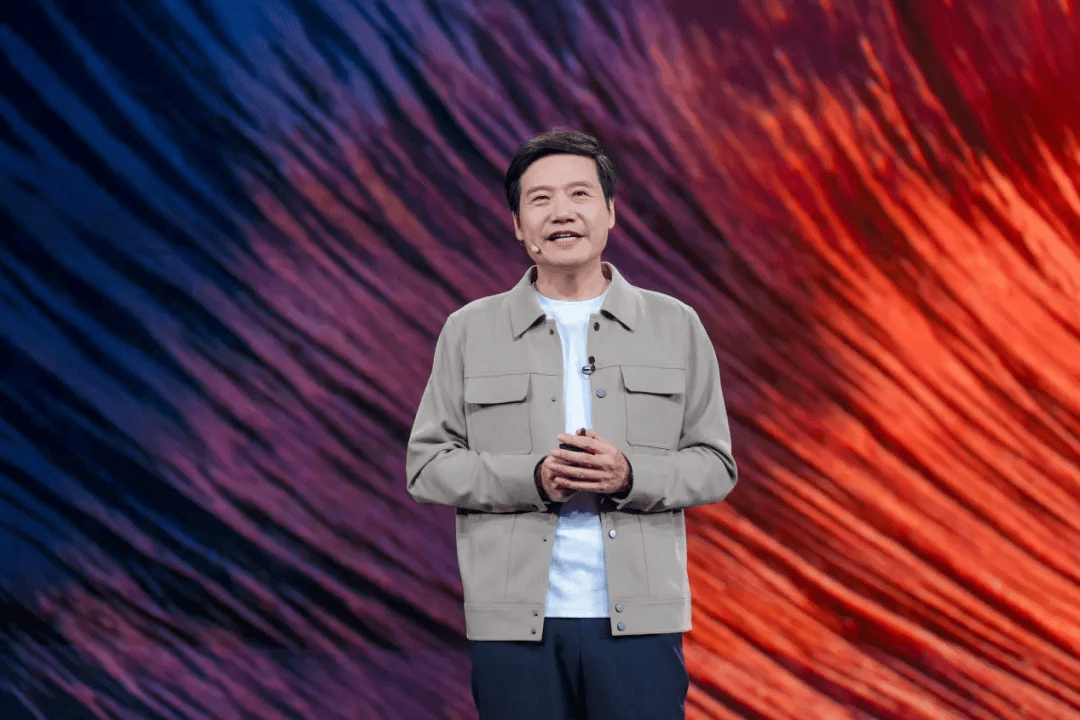

“小米用五年時間證明,高端化不是口號,而是用真金白銀砸出來的硬實力。”在雷軍第六次年度演講后,社交平臺上關于小米的討論熱度持續攀升。有人感慨小米從“性價比”到“高端范”的蛻變,有人驚嘆于小米17系列首銷五分鐘便刷新國產手機全價位段紀錄,更有人注意到小米之家內,iPhone用戶駐足體驗小米汽車的場景——五年前,這樣的畫面難以想象。

首銷成績單是最直接的證明。小米17全系列旗艦手機開售五分鐘,便打破2025年國產手機全價位段首銷紀錄,全天銷量與銷售額雙雙登頂。其中,定價最高的小米17 Pro Max銷量占比超過50%,成為“最貴機型賣得最好”的典型案例。這一數據背后,是消費者對小米技術創新與品質升級的認可——從芯片到影像,從電池到操作系統,小米用一系列“硬核科技”回應了五年前的質疑。

五年前,小米的高端化之路充滿荊棘。2020年,小米10系列作為高端化首戰告捷,但次年推出的小米11 Ultra卻遭遇滑鐵盧。盡管堆料十足,但用戶并不買賬。高端化受挫、營收下滑、股價承壓,外界甚至嘲諷小米是“組裝廠”。雷軍在內部會議中坦言,那段時期“焦慮到難以言說”,但團隊最終選擇直面問題:參數優秀不等于體驗優秀,高端化需要從“堆料”轉向“體驗優先”。

轉變始于認知升級。小米啟動了一場“觸及靈魂”的復盤,提出三個關鍵問題:做對了什么?做錯了什么?重來一遍該怎么做?半年討論后,共識形成:小米必須從互聯網公司轉型為硬核科技公司,未來五年投入1000億元研發核心技術。這一決策在當時堪稱“瘋狂”——2019年小米全年研發投入僅75億元,而芯片與汽車兩個項目,前者是技術深水區,后者是資本無底洞,連蘋果都曾因造車項目折返。

但雷軍堅持“兩個孩子都要養”。他清楚,芯片是科技產業的“皇冠明珠”,汽車是“人車家”生態的關鍵一環。短期看,這兩個項目是成本中心;長期看,它們是高端化的基石。事實證明,這一戰略押對了。當3納米玄戒O1芯片躋身行業第一梯隊,當SU7 Ultra在紐北賽道震撼全球,千億研發投入開始結出碩果。

小米17系列的“妙享背屏”是這一戰略的縮影。這塊副屏并非突然出現,而是小米對用戶需求的深度洞察:從便捷自拍到信息預覽,從個性化表達到游戲掌機模式,每一項功能都源于用戶真實場景。而“超級像素”技術讓手機屏幕清晰度媲美2K卻更省電,金沙江電池通過異形疊片技術大幅提升容量,澎湃OS 3新增的“超級島”功能優化了流暢度與穩定性——這些創新不是“拍腦袋”的決定,而是壓強式研發投入與用戶體驗優先原則的結合。

高端化不僅是技術突破,更是管理革命。2022年春節前,小米12表現未達預期,內部出現“要不要換品牌做高端”的爭議。雷軍在春節后立刻召開戰略研討會,明確“堅持用小米品牌做高端”的路線。他堅信,高端化不是玄學,成敗取決于“操盤手”的意志與方法論。小米將高端化視為生存命題,通過體系化改造將這一意志貫穿至組織末梢——從手機到汽車,從芯片到AI,每一個領域的成功都源于對用戶需求的精準把握與對創新的持續投入。

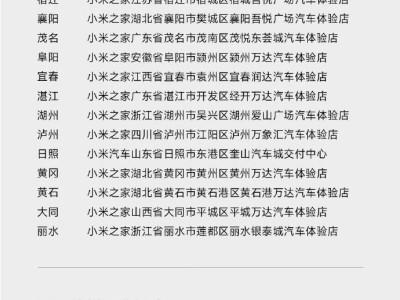

如今,小米的高端化已進入“新五年”。雷軍宣布,未來五年研發投入將加碼至2000億元,目標實現超高端、全品類高端與全球化突破。在手機領域,小米正構建“人車家”全生態;在汽車領域,SU7與YU7以純電模式與運動設計避開紅海競爭;在大家電領域,空調業務沖刺中國前二,2030年成為行業頭部品牌。當外界追問“小米要對標誰”時,答案或許已無需對標——從芯片到操作系統,從AI到生態協同,小米正在“自成坐標”。

五年前,小米仰望蘋果與保時捷;五年后,蘋果用戶開始增購小米手機,傳統豪華品牌車主選擇小米汽車。這一轉變背后,是中國科技產業從追隨到定義的跨越。小米的征途,不僅是一家企業的成長史,更是中國創新在全球格局中突破天花板的縮影。