近日,上海一輛新能源汽車突發起火事件引發社會廣泛關注。在公眾對起火原因猜測紛紛的同時,一種名為“劣質電”的說法在網絡上悄然流傳,甚至有部分網友對此深信不疑。

所謂“劣質電”,在網絡討論中呈現出多種解釋。有網友聲稱,這類電力未經過提純處理,含有銩、鐳、銠、鉧等雜質元素;另有觀點從技術參數角度定義,認為電壓偏離220V標準值(低于192V或高于242V)、頻率波動超過50Hz±0.2Hz范圍、波形出現嚴重畸變的電力即為“劣質電”。甚至有視頻傳播稱,這種電力來自非正規電網渠道,價格遠低于正規充電站,長期使用會導致設備損壞甚至火災。

隨著討論發酵,網絡創作群體開始以幽默方式參與話題。有網友戲稱“劣質電是雷公電母打的電”,還有人編撰順口溜調侃各類發電方式:“光伏電含沙多,水電摻水草,核電帶廢水,風電裹霧霾,火電雜質多”,最后得出“優質電稀缺”的結論。這些創作雖以娛樂為主,卻反映出公眾對電力質量的樸素認知。

針對這一現象,記者向多家頭部新能源汽車企業及國家電網展開求證。某車企客服明確表示,從未接收過與“劣質電”相關的技術反饋;另一企業客服稱該概念缺乏明確依據;第三家企業則直接否定其存在,強調電力質量無優劣之分,只有價格差異;第四家企業除否認說法外,還補充說明充電設備故障可能影響效率,但不會改變電力本質。各企業官方平臺均未發布相關技術說明。

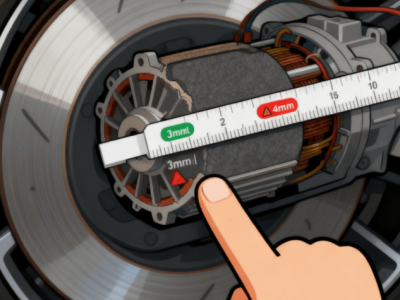

國家電網客服人員進一步解釋,電力傳輸遵循統一標準,充電樁或線路損壞可能影響充電速度,但不會產生所謂“劣質電”。技術專家指出,電壓波動、頻率偏差等現象屬于供電質量范疇,可通過設備調節改善,與“劣質”概念無關;波形畸變在非線性負載場景中常見,但現代充電設備均具備濾波功能。

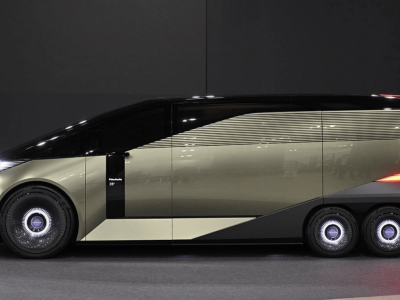

分析認為,“劣質電”謠言的傳播,本質上折射出公眾對新能源汽車安全的深層焦慮。近年來,隨著保有量快速增長,電池熱失控、充電故障等事件偶發,加劇了消費者對技術可靠性的疑慮。這種背景下,缺乏專業知識的網民容易將復雜問題簡單化,通過創造新概念尋求解釋。

專家建議,面對此類技術傳聞,公眾應保持審慎態度,優先參考權威機構發布的信息。新能源汽車企業需加強技術科普,通過透明化溝通消除誤解;監管部門則應完善信息發布機制,及時澄清不實言論,維護行業健康發展環境。