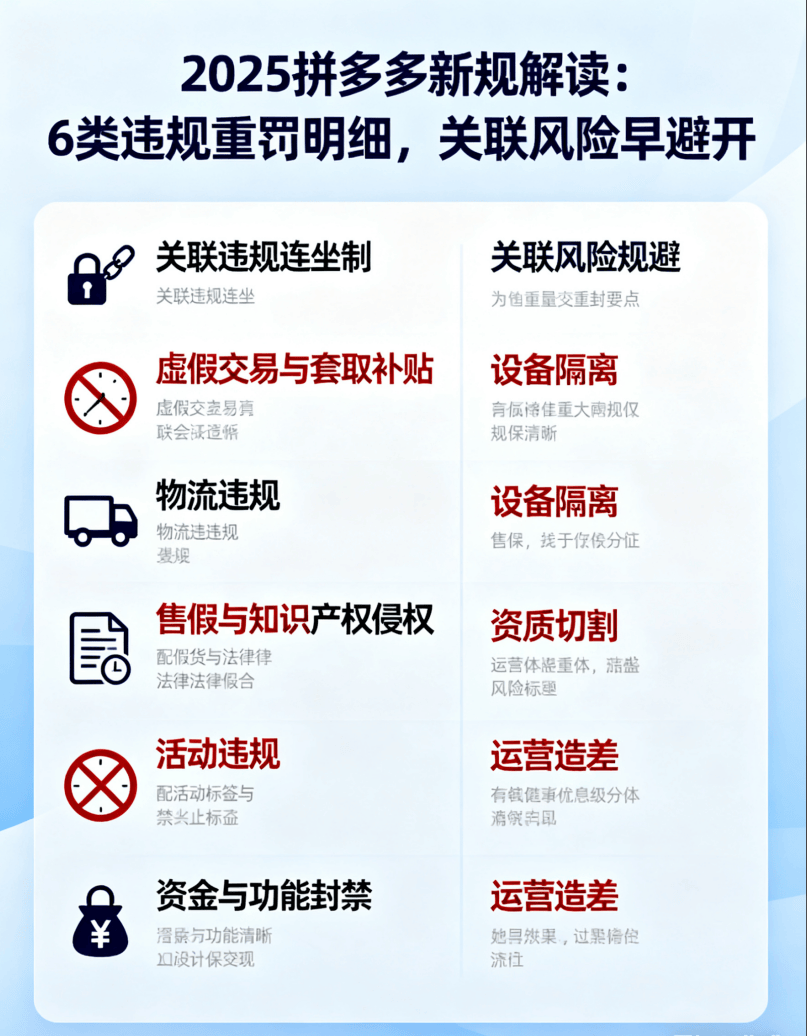

電商平臺拼多多近日針對商家違規行為推出新一輪嚴苛監管措施,從流量管控到資金凍結形成全鏈條處罰體系,部分違規行為甚至可能觸發刑事追責。此次規則升級覆蓋關聯店鋪連帶處罰、虛假交易懲處、物流時效約束等六大核心領域,商家違規成本呈現指數級增長。

在關聯店鋪管理方面,平臺建立"四維篩查"機制,通過IP地址、設備指紋、資金流向、資質文件等要素識別關聯關系。某家居類目商家因共用同一辦公網絡,導致旗下5家店鋪集體遭遇流量斷崖式下跌,搜索排名跌出前50頁,自然流量縮減超六成,月銷售額從8萬元驟降至3萬元。更嚴厲的是,所有關聯店鋪貨款將被凍結3-6個月,保證金扣除幅度從5000元起跳,最高可達10萬元,甚至允許跨店資金劃扣。

針對虛假交易行為,平臺實施分級處罰制度。普通刷單行為首次即扣保證金,第三次直接清退店鋪;而通過"高價誘導用券后返差"等手段套取補貼的商家,將面臨套取金額10倍罰款及合作終止的雙重懲處。某箱包商家通過修改商品價格實施刷單,將160元書包標價1元完成交易,最終被公安機關以非法經營罪立案偵查。

物流環節的監管精確到小時級。訂單停滯超48小時將處以訂單金額5%-30%的罰款,并可能觸發關聯店鋪預警;上傳物流單號后24小時內無更新記錄的,按銷售額25%處罰且限制推廣功能;配送超時的訂單,消費者可直接申請"僅退款"且無需平臺介入協商。這些措施倒逼商家提升物流履約能力。

知識產權保護領域建立"三階處罰"機制。首次售假商品永久下架,貨款凍結并追加歷史銷售額10倍的保證金,同時需向消費者賠付訂單金額3倍(最低500元);二次違規全店封禁并拉黑法人信息;涉及知名品牌侵權的,直接移交司法機關處理。某服裝商家因銷售假冒品牌商品,不僅店鋪被永久關閉,法人代表還被列入行業黑名單。

平臺活動管理新增違約金條款。參與月卡會員活動的商家違規,需扣除5萬元活動保證金,不足部分從店鋪資金中補足并下架全店商品;多人團活動擅自更換商品罰款1.5萬元,商品違規(如售假)罰款1萬元,且30日內禁止上新和推廣。這些措施有效遏制了活動中的違規操作。

資金與功能封禁呈現漸進式升級。初期表現為上新量壓縮至每日1-2款,改價和商品編輯權限被鎖定;中期直通車等付費推廣工具被禁用;最終階段即使未凍結貨款,也可能因關聯風險關閉提現功能,最長期限達90天。某數碼商家因設備關聯問題,在未收到任何預警的情況下,提現功能被關閉60天,導致資金鏈斷裂。

面對嚴苛監管,商家需建立72小時應急響應機制。發現風險提示后,24小時內應停用原設備,通過丁卯云等工具切換獨立IP和虛擬硬件環境;48小時內準備獨立運營證明,包括不同地址的營業執照、水電費單據等;72小時內提交設備隔離報告和資質文件進行申訴,成功率可達60%以上。需要特別注意的是,刷單金額超20萬元或售假貨值超5萬元可能構成非法經營罪,最高可判處5年有期徒刑。

此次規則升級標志著電商平臺合規管理進入深水區。商家必須從設備隔離、資質切割到運營流程進行全鏈條改造,任何環節的疏漏都可能導致"一店違規,全鏈受損"的連鎖反應。行業分析師指出,這種嚴監管模式或將重塑電商生態,推動行業向規范化方向演進。